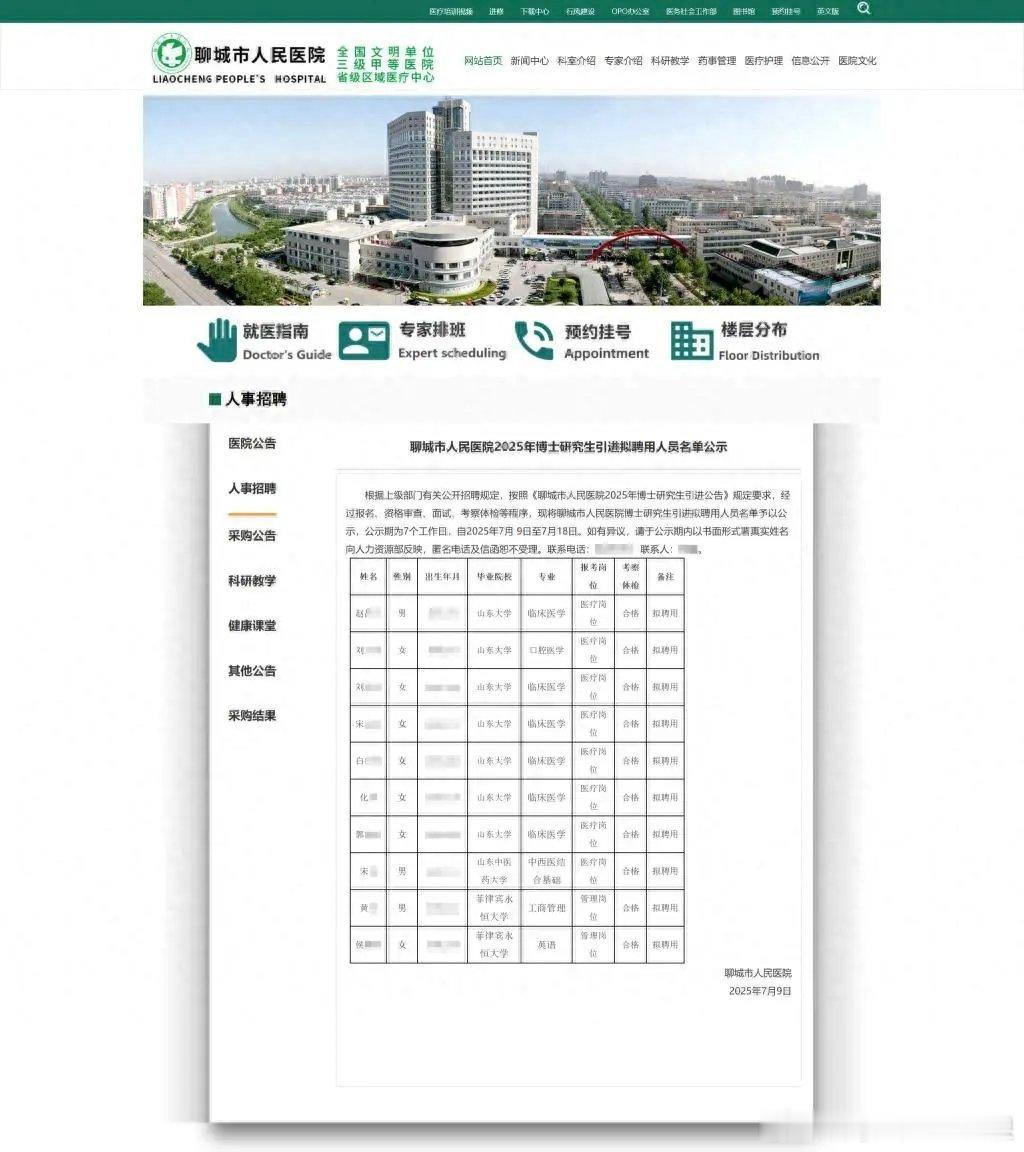

【两位菲律宾博士如何走进了三甲医院的管理岗?】.

在一座城的角落里,有一所医院。医院的墙上,贴着博士的名单,字迹分明,笔画沉稳,不急不躁,仿佛写下的是一行行药方,能医百病。只是这一次,它开给了公众一副安神药,却苦得很:两位菲律宾博士,被拟聘为三甲医院的管理干部。

他们的专业,一个是工商管理,一个是英语。据说来自菲律宾永恒大学。听这名字,仿佛哪位教士在椰林深处翻开圣经时想到的灵感,一字一句里仿佛都有天使在唱诗。只是唱归唱,这大学的光芒,穿不过中国医院的手术灯。

于是问题就来了。

01

医院本是治病救人的地方,近些年,也逐渐开始“治管理”,讲KPI,讲绩效,讲科研论文“影响因子”,讲“合理化运营”,讲得跟制造业似的。医院里不再只有白大褂,还有西装革履的“管理人才”。

这当然无可厚非。只是在一群临床医学博士的简历中,忽然横插两名英语与工商管理专业的菲律宾博士,就像手术刀里混入两把茶餐厅的叉子,虽说能切东西,却总叫人别扭。

人们不是不能接受管理岗有外语博士,而是这安排太像“量身定制”的裁缝铺,一针一线都缝进了别样的考量。一个省级三甲医院,一年接诊数十万病人,突然后台换了新管家,而且是一位说英语的异邦人,难免让人心惊胆跳。

“他们不是医生,不做手术!”有人喊。

但问题是:他们却有权决定谁去做手术、谁被升迁、谁上科研项目、谁负责某科室预算。这就像一个懂金融的管理者,进入了一家兵工厂,虽不造枪,但能决定哪个口径的子弹先出厂。

02

那所菲律宾的大学,被称为“永恒”。这“永恒”两个字,总让人浮想联翩。

我们过去也见过很多“国际博士”:有的在“夜总会开设研究生班”,有的用“邮件送达毕业证”,还有些,从不参加课程,只需支付学费。他们的毕业照往往在草坪上拍,微风吹得很动人,但他们对CT机的理解还不如抖音主播。

可偏偏,他们拿的是“博士”,就能穿越层层简历筛选,直通管理岗位。

卫健委说“程序合规”。我信。

我们这个社会,常常在“程序”里找到安全感,仿佛只要流程对了,结果就不必推敲。

一个岗位,是不是专门设给某人?一个评审,是不是根据身份而非能力?一个考试,是不是提前漏了题?这些问题,在“程序合规”的遮羞布下,全都被裁剪成了静默的木偶。

有人说:“他们有管理能力!”我不否认。

只是,中国没有管理博士了吗?我们14亿人口,读过清华北大的难道不比马尼拉多?更何况,若真要全球选才,也不至于偏偏选中一所在“世界排名表”上连影子都找不着的“永恒大学”。

这“永恒”,只怕不是学术的永恒,而是关系的永恒,裙带的永恒,乃至“安排”的永恒。

03

回到那张名单,我们可以看到一种精致的分配逻辑:医学博士进临床岗,“工商+英语博士”进管理岗,仿佛医院不再是治病的地方,而是多功能办公楼,各有其位,各司其职。

你若问:“菲律宾博士懂中国公立医院管理吗?”他或许答不上来,但他也不会答,因为他有推荐信,有背景,有系统。有些门,不靠敲,是有人在背后替你开。

鲁迅说,世上本没有路,走的人多了便成了路。可这年头,有些路还没走人,路牌就立好了,甚至连鲜花都摆上了,只差主角来走一遭,拍个照,说:‘我也曾走过中国三甲医院的走廊。

04

现在,公众质疑了。

‘有人说:这不是“引才”,是“引水”;不是“人才高地”,是“关系洼地”。

有人说:“你能想象菲大英语博士去北大附院当管理干部吗?”

我笑了。不能。

但在聊城,能。

我甚至能想象未来某天,他还要做PPT,向全院讲“国际医院管理的先进理念”,用英文介绍如何在急诊室装自动售药机。而那些兢兢业业二十年的本土医生,还在值夜班,给他递咖啡。

这是管理的一种幽默,一种制度安排上的“讽刺”。它告诉你:不必懂医术,不必知中国,只要你够“合拍”,你就能坐到别人用青春换来的位置上。

05

当然,我们也要宽容些。或许人家真是千里挑一的英才,是马尼拉的哈佛,是雨林中的MIT。

只是,在一众国内医学博士之间,它太过显眼,太像白色瓷碗中夹着一只塑料勺子——你不质疑,反倒显得你没眼光。

官方已介入调查,我们当然希望真相能浮出水面。

但在等待结果的这段时间里,我们也应该问:

为什么这样的岗位设置,能悄无声息地通过审查?

为什么专业完全不匹配的博士,能一路绿灯地走入最核心的管理岗位?

为什么公众反应的不是外籍,而是“外行”?

如果这些问题没人回答,那么,“程序合规”也只是形式上的笔墨游戏,正义的判决书却没有正文,只有一个签名。

而那个签名,或许就是我们最想知道的人。

尾声

一个永恒的象征

我们总以为,“永恒”是时间的赞歌,是理念的庄严。可在这件事上,它像一面旗,迎风猎猎地插在体制的漏洞上,仿佛在说:

你可以努力,但我可以安排;你可以考试,但我可以指定;你可以沉默,但我可以永恒。

这就是那张公示名单的象征意义。

它不属于医院,也不属于菲律宾。它属于一种体系,属于一群在背后微笑着按下“同意”按钮的人。

(来源 : 星火小院 原创:子珩墨)