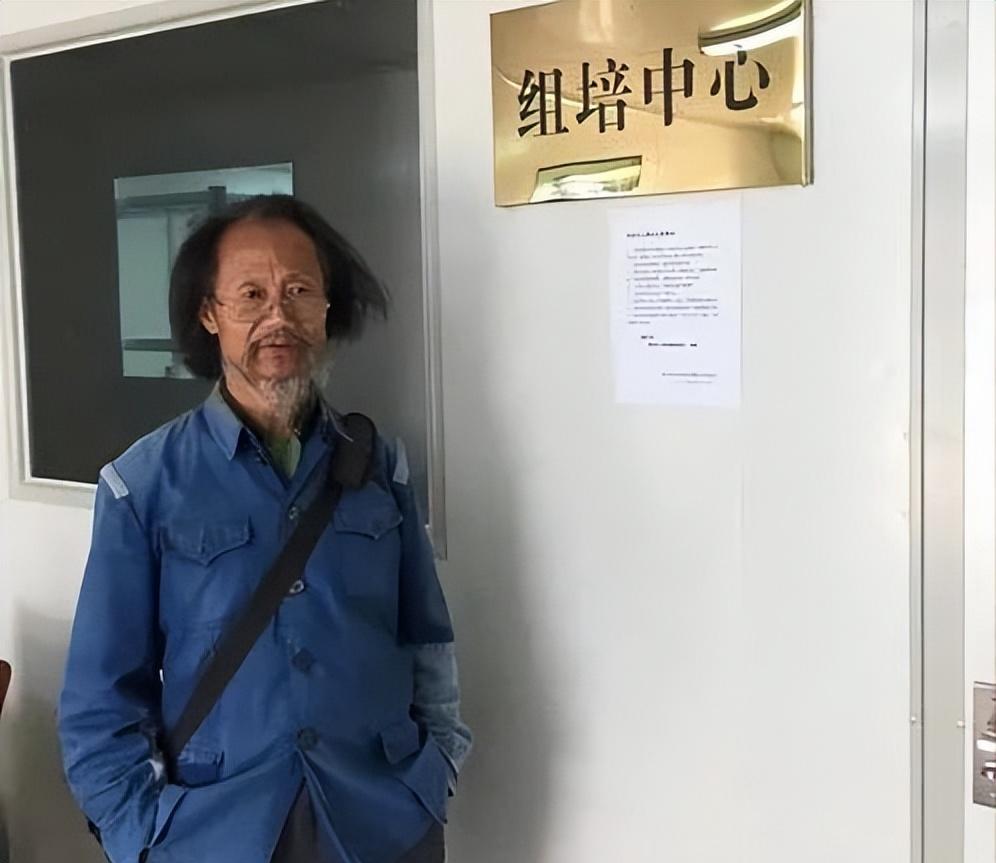

1998年,大学教授何家庆来到深山调研。由于过于饥饿,于是就向村民讨吃的。不料,村民居然端来一碗猪食,没想到,何家庆不仅没生气,甚至接过那碗猪食,泪流满面的吃了起来。 那年他已年近五十,却自费两万七千多元,背着贫困地区名单,独自踏上扶贫路。他留下“告别信”,嘱咐女儿照顾好家人,便一去不回。305天,31600公里,他用双脚踏遍八省,走访426个村寨,传播农业技术,培训两万余名农民。 他的行囊只有几本资料、几件换洗的衣服和一双磨破的解放鞋。他走坏十几双鞋,腿上长满伤疤,甚至被老鼠咬伤。曾因误入采石场被骗做苦工,也曾在雨夜里缩在猪圈角落入眠。 那碗猪食,不是侮辱,而是他与农村最真实生活之间的交集。他没有抱怨,因为他心里明白,农民真正缺乏的不是饭菜,而是希望。 这份希望种子,早在几十年前已深埋他心中。1949年,他出生在安徽安庆一个贫寒家庭。母亲早逝,父亲靠在码头拉板车送煤度日。 家中最值钱的,是父亲用旧烟纸包裹的账本,记录着58笔资助与一句寄语:读共产党的书,拿共产党的钱,好好学习,努力向上。 从小吃百家饭、穿百家衣的他,早已习惯艰辛。他靠一笔笔助学金完成学业,1972年毕业留校,穿着父亲亲手缝制的蓝色中山装,一穿就是47年。后来,他成了安徽大学生物系教师,却始终忘不了那片养育他的黄土地。 他曾为一次大别山考察准备八年。节衣缩食、婚礼只吃一顿饭,攒下三千元,又由父亲补足四千,才有了第一次深入考察的机会。 他独自翻山越岭,徒步12684公里,采集植物标本近万份,被蛇咬、摔下山崖、误认乞丐。他吃过猪食、睡过牛棚,却从不退缩。 1990年,他被任命为绩溪县科技副县长,不坐办公室,骑着自行车上山下乡,穿着打满补丁的衣服走村串户。700余天,他与农民同吃同住,深入了解山林资源,写下厚达15万字的调研报告。 他推广魔芋种植,试验成功带来400万元收益,撰写《魔芋栽培技术》18万字,被百姓亲切称为“魔芋大王”。 他不是为荣誉而活,而是为信仰。他从不接受特殊待遇,家中三口人挤在25平方米的房间,电视机是亲友淘汰的旧货。 2001年,他获得国家奖十万元,却毫不犹豫地捐出全部,用于资助贫困地区女童教育。他坚信,知识改变命运,教育点燃未来。 2016年,他再次出发,推广瓜蒌种植。奔走于田间地头,指导繁殖、病虫害防治,推动瓜蒌子、瓜蒌壳等深加工,亩产收入达五千元,成为新的扶贫方向。他说,只要土地还需要我,我就不会停下脚步。 2019年夏天,他在调研途中晕倒,被确诊为癌症晚期。即便如此,他拒绝住院,坚持写调研报告。躺在病床上,他仍关心瓜蒌种植情况,每天靠汤勺喝水、靠营养针续命。他用尽最后一口气,将未完成的事业交给下一代。 去世前,他留下遗愿,捐出眼角膜。医生惊讶地发现,他的角膜依旧清澈干净,被成功移植给两位贫困中学生。就如他的一生那样,干干净净,澄澄明明。 何家庆不是传奇,他只是一个普通人,用一生诠释了什么叫“人民科学家”。他不需要豪言壮语,也无需光环加身。他用脚步丈量山川,用知识照亮乡野。他的故事,不是励志鸡汤,而是一面镜子,照见了知识分子的责任与担当。 他曾说:“受人一捧土,还人一座山。”这不是口号,而是他一生的真实写照。从吃百家饭的穷孩子,到带动万农脱贫的教授,他从未忘本。从未停下。从未放弃。 那一碗猪食,是他生命中最沉重的饭,是他与土地之间最深的情,是他为人民所作奉献的缩影。吃下它,他吃进了对这片土地的感恩,也吃进了对未来的希望。