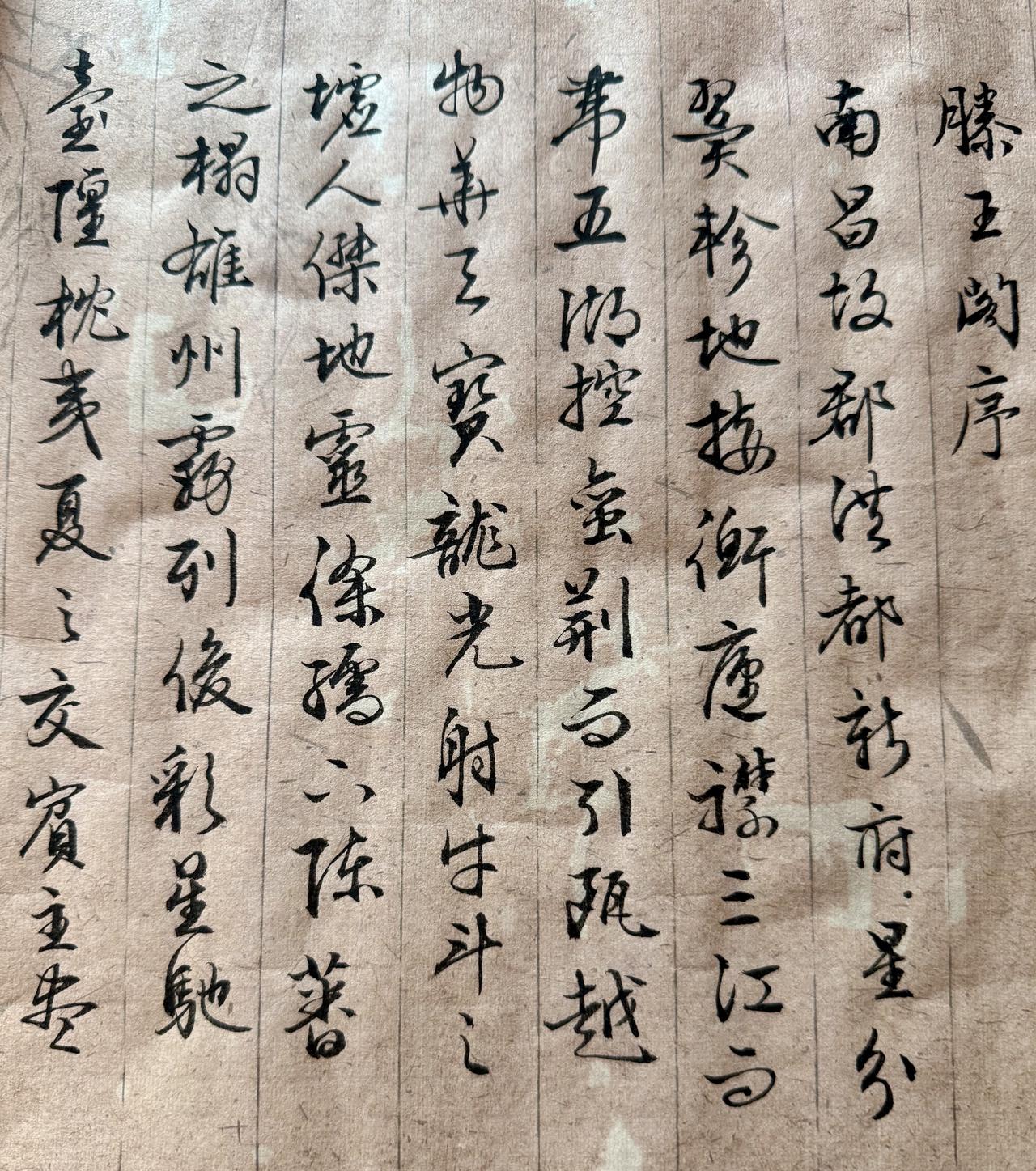

1975年,书画家启功妻子病逝。临终前,对启功说:“我在后院藏了宝贝。”启功按妻子说的位置一直挖,竟然挖到了一口大缸,缸里有4个麻袋,翻开一看,启功嚎啕大哭。 1975年的北京,深秋的夜雨淅淅沥沥,敲在老四合院的瓦片上,发出低沉的回响。启功坐在书房,桌上摊着一幅未完的行书,墨迹还未干透,却怎么也提不起笔。他望着窗外,雨水模糊了院子里那棵老槐树的身影。几天前,他的妻子章宝琛刚刚离世,临终前留下一句话:“后院老槐树下,我埋了宝贝。”这句话像一粒石子,砸进他平静无波的心湖,泛起层层涟漪。宝贝?是什么?她为何从未提起?启功揉着眉心,夜不能寐。 他起身披上外衣,推开吱呀作响的木门,走进雨幕。院子里泥土湿软,槐树枝叶在风中摇曳,仿佛在低语。他握着铁锹,站在树下,犹豫了片刻,终于下定决心挖下去。泥土翻开,露出一口大缸,缸盖沉重,像是封存了岁月的秘密。启功的心跳加快,他隐约感到,这缸里藏的不仅是“宝贝”,更是他与章宝琛几十年的光阴。 启功和章宝琛的婚姻,始于1932年的一场包办。那年,启功才20岁,家道中落,靠着微薄的教书收入维生。他爱书法,喜绘画,夜里常与朋友谈诗论文,意气风发。章宝琛却是个目不识丁的女子,比他大两岁,沉默寡言,连自己的名字都写不顺畅。两人初见,启功心里犯嘀咕:这日子怎么过?可母亲坚持,他只好点头。 婚后,启功发现章宝琛有种安静的魔力。她不争不吵,每天清晨烧好一锅粥,摆好他的笔墨纸砚,晚上等他写字到深夜,总会端来一碗热汤,静静地守在一旁。一次,启功想拜师学画,囊中羞涩,章宝琛却偷偷当了陪嫁的银镯,塞给他一小卷钱,低声说:“你去学,我在家。”抗战时,家里揭不开锅,她把窝头的软芯留给他,自己啃硬边,笑着说:“你得有力气写字画画。” 启功渐渐明白,这个“不懂”诗画的女人,其实懂他最深。她从不问他的画为何意境深远,也不评他的字是否遒劲有力,但她知道他皱眉时需要安静,高兴时爱吃她做的贴饼子。她用最朴实的疼惜,撑起了他的艺术人生。 1958年,风暴来袭。启功被划为“右派”,教职被剥夺,画稿被批为“资产阶级糟粕”。他把自己关在书房,撕毁一幅幅心血之作,碎片散落一地,像他破碎的心。章宝琛默默捡起那些碎片,藏进箱底,用旧布裹好。她不劝他,只在夜里拉他到后院,指着满天星斗说:“再暗的夜,也有光。” 那是个艺术被践踏的年代。许多画作被焚毁,书法被没收,能留下的寥寥无几。章宝琛虽不识字,却明白这些纸张承载着启功的灵魂。她开始悄悄行动,将他的画稿、书法、笔记分批藏起,用麻袋装好,埋在后院老槐树下的大缸里。她甚至冒着风险,藏下一些被批斗时险些销毁的作品。她知道,这些不仅是启功的命根,也是中国艺术的一粒火种。 1975年,章宝琛病重,卧床不起。弥留之际,她拉着启功的手,气若游丝:“后院槐树下,挖出来看看。”启功以为是她攒下的私房钱,含泪应下。妻子走后,他带着满心悲痛,来到后院。雨停了,泥土散发着湿润的气息。他挖开土层,露出大缸,打开盖子,四个麻袋赫然在目。 第一个麻袋里,是他被批斗时撕毁的画稿,每一张都被她用薄纸拼好,边角小心包着,像呵护珍宝。第二个麻袋装着他发表过的文章剪报,按年份排得整整齐齐,每张上都有她用红笔圈出的错字——她不识字,却对照字典一个字一个字核对。第三个麻袋里,是一叠叠毛票、角票,捆得像书本,那是她买菜省下的每一分钱,纸币上还留着她的指纹。第四个麻袋最轻,里面是他年轻时掉落的头发,用红绳扎成一小束,旁边有一张纸条,歪歪扭扭的字迹是她请邻居写的:“我家启功,头发掉得厉害,留着,盼他长命百岁。” 启功蹲在泥地里,抱着麻袋,哭得像个孩子。他想起她做贴饼子时专注的眼神,想起她深夜守在书房外的身影。她不懂书法,却用一辈子守护他的笔墨;她不擅言辞,却把爱藏进了这些“宝贝”里。 五、延续的火种 那之后,启功没再续弦。他在书房放了一张章宝琛的照片,每次提笔,都觉得她在身旁。他的书法越发沉静,行书如流水,草书如飞鸟,画作里的山水花鸟多了份人生况味。他继续教书,学生遍布艺术界,很多人后来成了名家。他的课从不枯燥,讲古人技法时,总不忘叮嘱:“要有自己的心。” 章宝琛藏下的作品,后来成了研究启功艺术的重要资料。 那些画稿和手稿,不仅记录了他的艺术成长,也见证了一个普通女人对文化的守护。1976年,特殊时期结束,启功的颈椎病奇迹般好转,他笑说:“‘四人帮’倒了,我的病也好了。”但他心里清楚,真正治愈他的,是章宝琛留下的那份信念。 启功活到2005年,93岁。他的字画传世,文章深入浅出,学生桃李满天下。他曾说:“我最好的作品,不是字画,是和她过的这几十年。”后院的“宝贝”,不仅是他与章宝琛的爱情见证,也是中国艺术在风雨中存续的缩影。