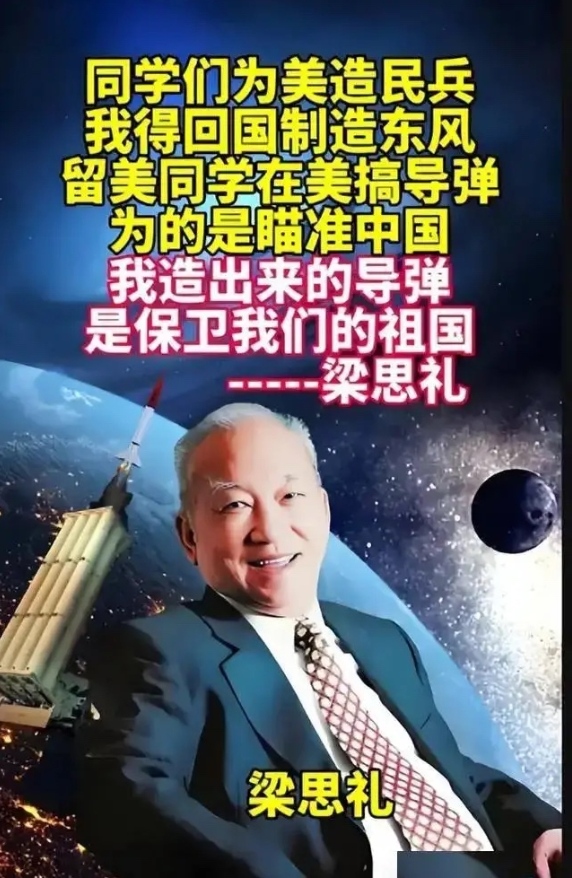

80年代,美国波音公司中国藉首席科学家嘲笑梁启超儿子工资低,他霸气回怼:“你干的导弹是瞄准中国的,我干的导弹是保卫祖国的!”

说这话的,正是梁启超最小的儿子梁思礼。彼时他刚从酒泉基地回京汇报工作,在一次中美科技交流会上遇到了这位旧识。

那科学家西装革履,手腕上的金表晃得人眼晕,瞅着梁思礼洗得发白的中山装,嘴角撇得老高:“思礼啊,不是我说你,当年咱一起在普渡大学学航空,我留在美国搞导弹制导,年薪顶你干十年,图啥呢?”

梁思礼没接话,先给对方倒了杯茶。茶是基地带来的老白茶,梗子多,味道却醇厚。“你记得1949年不?”他慢悠悠开口,“那会儿我刚拿到博士学位,美国人许我绿卡、实验室,连别墅都准备好了。可收音机里播着新中国成立的消息,我夜里翻来覆去睡不着——咱爹当年喊‘少年强则国强’,我要是留在这儿,对得起他临终前那句‘莫负家国’吗?”

那科学家眼神闪了闪。他当然记得,当年梁思礼打包行李时,把最重要的不是衣物,是一箱子写满公式的笔记本。海关查得严,他把资料抄在衬衫内衬上,愣是冒着被扣留的风险,坐了半个月轮船回国。那会儿的中国,别说导弹实验室,连像样的精密仪器都凑不齐,梁思礼带着几个刚毕业的大学生,在一间废弃的仓库里画图纸,铅笔头磨短了就用橡皮帽套着接着写。

“你知道酒泉基地的冬天有多冷不?”梁思礼呷了口茶,热气模糊了镜片,“1960年咱搞第一枚近程导弹时,零下三十度,帐篷里的墨水都冻成了块。我和同事们裹着军大衣,围着煤炉烤图纸,烤化一张画一张。有回调试发动机,燃料泄漏,我冲在最前面堵,头发被燎掉一大块,现在这儿还秃着呢。”他指着头顶,笑出了眼角的褶子。

那科学家的脸有点发烫。他在波音公司的实验室里,恒温25度,计算机每秒能算百万次,可梁思礼他们当年,连计算器都没有,全靠算盘打弹道数据,一张弹道表要算三个月,算盘珠子都磨得发亮。有次算错一个参数,梁思礼领着团队从头再来,七天七夜没合眼,最后趴在桌子上睡着了,手里还攥着算错的那张纸。

“你说我工资低?”梁思礼放下茶杯,声音不高却挺有分量,“去年基地给我发了笔奖金,我全捐给了子弟学校。那些跟着我们搞导弹的工人,孩子连课本都买不起,我拿着钱心里不安。再说了,咱搞的东风导弹,让咱国家腰杆子硬了,这比多少工资都金贵。”

这话戳到了要害。那科学家搞的导弹制导技术,确实被美军用在了针对亚洲的武器上,他嘴上不说,心里哪能没数?当年他留在美国,图的是洋房汽车,可每次看到新闻里美国军舰在台湾海峡晃悠,夜里总睡不安稳。

梁思礼没再往下说,起身要走时,拍了拍对方的肩膀:“当年咱在普渡大学的草坪上,都喊过‘科学无国界’。可你忘了后半句——科学家有祖国。你搞的技术再先进,要是对着自己的老家,那有啥意思?”

其实梁思礼不是天生就这么“硬气”。他小时候跟着梁启超在天津住,亲眼见过租界里“华人与狗不得入内”的牌子,父亲临终前拉着他的手说“国家不强,啥都白搭”,这话他记了一辈子。1956年国家组建国防部第五研究院,他主动请缨搞导弹,有人劝他“这活儿苦,还危险”,他说“就是因为苦,才更该有人干”。

那会儿苏联专家撤走时,把图纸撕得粉碎,梁思礼蹲在地上一片片捡,拼了三天三夜,手指被纸边划破,血滴在图纸上,他说“这血不能白流”。后来东风二号导弹首次试射失败,残骸掉在沙漠里,他带着人徒步找了两天两夜,找到时捧着烧黑的弹片掉眼泪,说“咱一定得搞成”。

80年代的中国,科研人员工资确实不高,梁思礼一家挤在单位分的老房子里,女儿想买台录音机学英语,他攒了半年才凑够钱。可他从不说苦,反倒常跟年轻人讲:“咱搞国防的,图的不是自己过得好,是让老百姓能踏踏实实过日子。你看现在,没人敢随便欺负咱了,这就是咱的功劳。”

那位美国科学家后来没再说话,只是在交流结束时,偷偷塞给梁思礼一支钢笔——那是当年他们在普渡大学一起买的同款。梁思礼收下了,却回赠他一枚东风导弹模型,说“啥时候想通了,回来看看,咱这儿的实验室,比当年强多了”。

有人说梁思礼傻,放着好日子不过,非得守着苦差事。可他心里清楚,有些东西比钱金贵——就像父亲梁启超写的“少年中国说”,他守着的,正是那个“红日初升,其道大光”的中国。

各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。