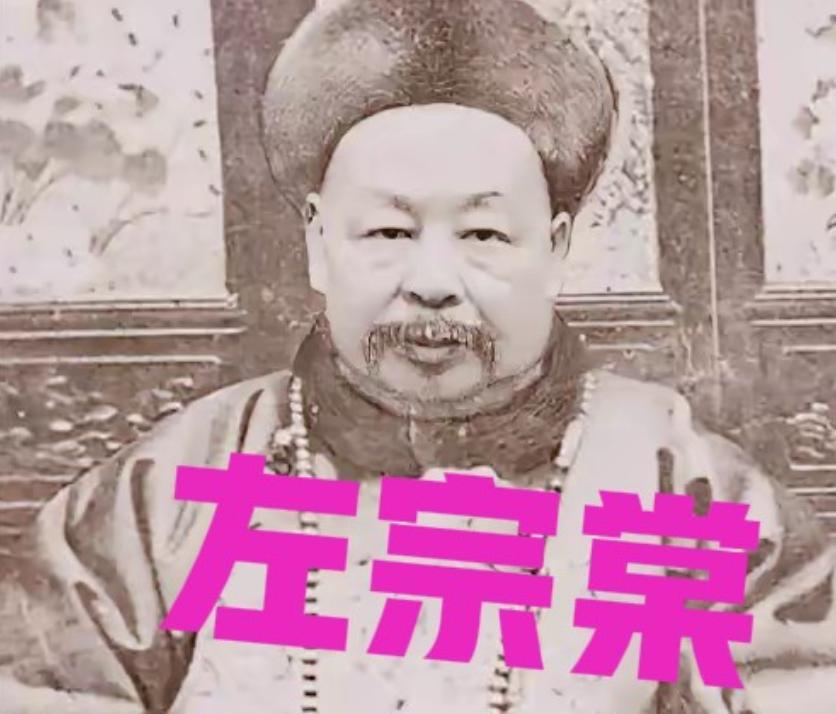

1877年的深秋,当左宗棠接到前线传来的捷报时,这位花甲老人终于露出了久违的笑容,经过两年的精心部署,阿古柏政权终于土崩瓦解,新疆大地重新回到了祖国的怀抱。 这场胜利来得殊为不易。1875 年,当左宗棠接过 “钦差大臣督办新疆军务” 的印信时,清廷正陷在 “海防” 与 “塞防” 的争论中。 李鸿章等人主张放弃新疆,将军费挪去建设海军,左宗棠却在奏折里疾呼:“新疆不固,则蒙古不安,蒙古不安,京师何以自守?” 他拖着病体在朝堂据理力争,最终说服朝廷:新疆绝不能丢。 那时的西域,阿古柏在英俄支持下建立 “哲德沙尔汗国”,俄国趁机占领伊犁,整个西北边疆如悬丝垂挂。 兰州的军事会议上,31 岁的湘军将领刘锦棠提出 “先北后南、缓进急战” 的方略,左宗棠猛地拍案:“此乃上策!” 他太清楚新疆的地理 —— 北疆地势高、土地肥,拿下乌鲁木齐就能建立补给基地,而 “北可制南” 的规律,是汉唐以来经营西域的铁律。 所谓 “缓进”,是用一年半时间做足准备:让胡雪岩借外债筹措军饷。 在肃州囤积够全军一年的粮草,甚至改良了仿德式的后膛炮。他常对将士说:“打仗不是赌气,是打准备。” 1876 年 4 月,左宗棠在肃州城外祭旗,身后跟着一口黑漆棺材 ——“抬棺出征” 的誓言,成了全军上下的精神火把。 刘锦棠率领的 2.5 万精兵,带着最新式的洋枪洋炮,分批穿越河西走廊。 先头部队抵达古牧地时,发现敌军已将水源截断,清军顶着烈日挖掘暗渠,终于在 7 月的黎明发起突袭,全歼守敌后打开了乌鲁木齐的门户。 8 月 18 日,六道湾山梁上的清军大炮轰鸣,一炮轰塌城墙,士兵们踩着瓦砾冲锋,喊杀声震得红山都在抖,这就是后来被称为 “一炮成功” 的经典战例。 收复北疆后,左宗棠按兵不动,直到次年 4 月才下令南征。 刘锦棠兵分三路,像一把铁钳夹住南疆门户:达坂城的守军见清军火炮威力,举白旗投降时,还盯着那些能连发的步枪咋舌。 托克逊的激战中,湘军将领余虎恩率骑兵绕后突袭,2000 敌军尽数被歼;吐鲁番守将马人得本是回民,见清军纪律严明,直接开城归顺。 半月之内,南疆门户洞开,阿古柏在库尔勒暴死的消息传来时,左宗棠正在地图上圈出下一个目标,只淡淡说了句:“逆贼当有此报。” 阿古柏的儿子们为争权内讧时,清军已如利刃出鞘。刘锦棠率部一个月疾驰 2000 里,库车百姓举着瓜果迎候,阿克苏的维吾尔族伯克带着商队送来粮草。 12 月的喀什噶尔城下,城内百姓趁夜打开城门,清军涌入时,还能听到残余敌军用中亚语言哭喊 “英俄援军在哪”。 到 1878 年 1 月和田收复,除伊犁外的新疆全境光复,捷报传到兰州,左宗棠提笔写下 “西定新疆” 四个大字,笔锋里都是力透纸背的畅快。 战争结束后,左宗棠并未停歇。他奏请朝廷设新疆行省,废除旧有的伯克制度,让刘锦棠担任首任巡抚。 在哈密推广种植水稻,在吐鲁番开掘坎儿井,甚至从湖南老家运来桑蚕,教当地人缫丝织布。 他在奏折里写道:“治疆之道,先安民心,再固边防。” 那些当年随他西征的湘军士兵。 不少留在了西域,如今乌鲁木齐的 “湘军巷”,还能找到他们后裔的踪迹。 1881 年,左宗棠以武力为后盾,配合曾纪泽与俄国谈判,终于收回伊犁。 当他离开新疆时,沿途各族百姓跪在道旁,捧着清水为他送行。 这位 “身无半亩,心忧天下” 的老人,用抬棺出征的决绝,为中国保住了六分之一的国土。 如今乌鲁木齐的 “一炮成功” 遗址旁,常有老人给孩子讲那段历史,说:“当年左大人的棺材,装的不是怕死的心,是保家卫国的魂。” 这场胜利的意义,早已超越军事本身。它粉碎了英俄瓜分西域的图谋,更证明了中国在危难之际,总有仁人志士挺身而出。 左宗棠在临终前,仍牵挂着新疆的屯田,他或许没想到,自己推动建立的行省制度,会成为后世新疆稳定的基石。