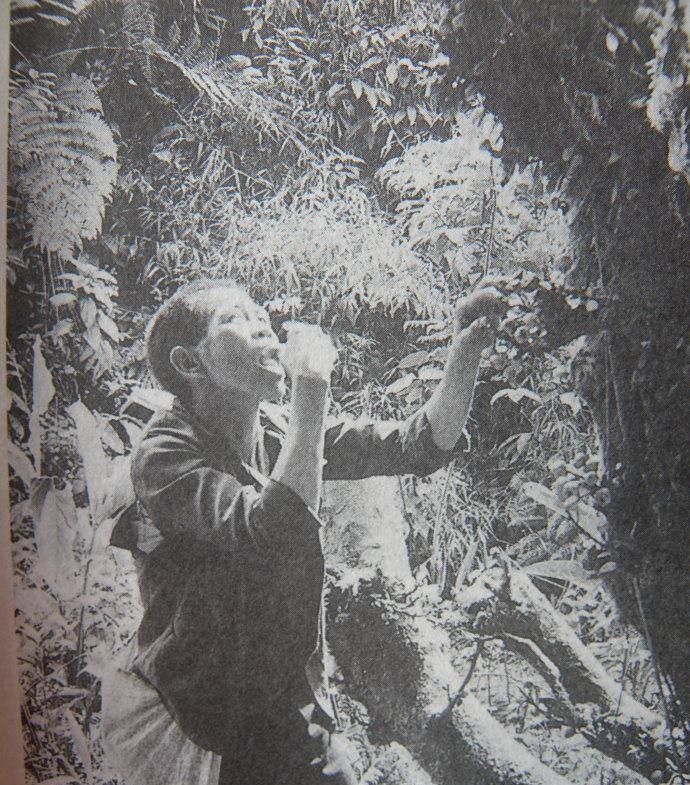

1956年,部队在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体、蓬头垢面的男男女女。经过调查发现他们人数众多,而且生活的环境十分落后,常年生活在幽暗的森林中,身上的衣服都快要衣不蔽体,日常大多依靠野果打猎生活,犹如一群原始人在森林中生活。 咱们总觉得“原始人”是博物馆里的事儿,离我们远着呢。可就在那一年,一支解放军小分队,就在咱们国家云南的原始森林里,真的就撞上了一群活生生的“原始人”。 这片林子,可不是你家后山的小树林。那是真正的原始森林深处,浓密的树冠遮天蔽日,连正午的阳光想透下来,都得被撕成一缕一缕的。空气里全是烂树叶子和湿土混在一块儿的味儿,闷得人喘不过气。蚊子多得像一团团黑雾,追着人叮。 当时,一支二十来人的解放军小队,正在执行勘察任务。带队的班长叫周大勇,脸上一道疤,看着就不好惹,但心细。他们在林子里转悠了好几天,干粮都快吃完了,人也累得够呛,别说勘察了,能活着走出去都不容易。周大勇看着手下那一张张年轻又疲惫的脸,一咬牙,下令:“撤!” 可有时候,命运这东西就爱开玩笑。就在他们掉头往回走的时候,队伍里眼尖的战士突然一声低吼:“班长,快看!” 大伙儿顺着他指的方向一瞅,魂儿都快吓飞了。不远处一棵参天大树上,一个黑影儿跟猴儿似的,“噌”地一下就从十几米高的地方滑了下来。那人浑身精瘦,光着身子,就腰上随便绑了几片大叶子。他一落地,警惕地看了这边一眼,然后一闪身,就钻进那密得跟墙一样的绿林子里,不见了。 “老乡!别怕!我们是解放军!” 战士们扯着嗓子喊,可那林子就像个哑巴,除了回声,啥动静都没有。 这次意外的遭遇,让所有人都心里沉甸甸的。部队把这事儿,连同从当地人那里听来的、关于林子里住着“苦聪人”的零星传说,一起报了上去。“苦聪”,在当地话里,就是“生活在山上的可怜人”。上级非常重视,命令必须找到他们,帮助他们。 几天后,周大勇又带队进了山。这次,他们不仅带足了干粮,还背上了沉甸甸的盐巴、一捆捆崭新的蓝布衣裤,甚至还有一沓沓崭新的人民币。队伍里还多了一个当地的哈尼族向导,叫岩帕,那眼神跟鹰一样,对这片林子熟得像自家院子。 在岩帕的带领下,他们终于摸到了苦聪人聚居地的边缘。眼前的景象,让这些见过大风大浪的军人都愣住了。 那不是房子,就是一些搭在离地几米高树杈上的窝棚,跟大号的鸟窝差不多。几个瘦得皮包骨的人围着一小堆冒着青烟的木头,正费劲地钻木取火。空气里那股子味儿啊,混着兽皮的腥膻、烟火的焦糊,还有一种说不出的、被时间沤烂了的陈旧气息。 岩帕用一种我们谁也听不懂的古老语言,冲着林子深处喊了几声。 慢慢地,树上、草丛后,探出了一张张脸。那些脸,写满了惊恐和茫然。头发乱得跟草窝一样,身上的肋骨一根根清晰可见。女人和小孩就用几片破兽皮或者干叶子挡着身体,那眼神,是饿久了的灰暗,加上看到陌生人时的那种原始的恐惧。 一个稍微大胆点的年轻人,在岩帕的翻译下,哆哆嗦嗦地问出了第一句话,让在场所有人心头一震:“外面……还在打仗吗?汉人老爷……又要来抓我们去当‘娃子’(奴隶)?” 他这话一出,周大勇的心就像被一只手狠狠揪了一下。 周大勇往前走了一步,他没说话,只是解下自己的水壶,拧开盖子,当着所有人的面,把清亮的水缓缓倒在地上。然后,他指了指自己和身后的战士,用最朴实的话,通过岩帕翻译给他们听:“老乡们,仗,早就打完了!现在是新社会,毛主席的天下!我们不是什么老爷,是解放军,是来帮自家兄弟的!” 他一挥手,战士们立刻解开背包。雪白的盐块、崭新的棉衣,一样样摆在他们面前。一个头发胡子全白了的老人,颤颤巍巍地伸出像枯树枝一样的手,轻轻摸了一下那厚实的蓝布,又像被烫到一样猛地缩回去。最后,他还是鼓起勇气,接过一件上衣,笨拙地往身上套。当他那粗糙的手指怎么也弄不明白那个光滑的塑料纽扣时,浑浊的老泪一下就滚了下来。 把两千多个苦聪人请出深山,只是第一步。真正的困难,在后面。有个叫嘎多的老人,在政府给他们盖好的新瓦房里住了不到十天,就受不了了。他觉得石头房子太闷,听不见鸟叫,闻不到树的味道。一天凌晨,他偷偷一个人跑回了林子里的老树屋。 村干部找到他时,他正蜷在窝棚里,固执地念叨:“还是这里好,喘气舒坦。” 周大勇听说了,亲自赶了过去。他没骂,也没硬拽,就默默在老人的树屋下生了堆火,陪着他坐着。他给老人讲山下新分的田里种了什么,讲寨子里的小娃娃在新建的学校里念书念得多大声。他就这么不急不慢地讲着,一连好几天。最后,嘎多老人自己跟着他走出了林子。手里,紧紧攥着周大勇留给他的一盒印着红五星的火柴。 他攥住的,其实是一种新的生活方式和安全感。