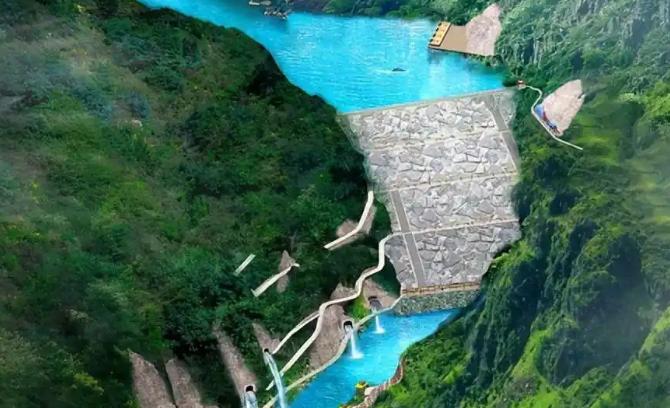

投资1.2万亿,雅鲁藏布江水电站有多强?相比三峡大坝如何? 当雅鲁藏布江下游水电工程的开工消息传来,1.2 万亿元的投资数字背后,藏着的远不止一个超级工程的轮廓。 人们习惯性将它与三峡大坝对比,却往往忽略了这项工程在时代背景下的独特意义 —— 它不仅是发电量的简单叠加,更是我国能源战略转型、生态保护技术升级与国际合作模式创新的集中体现。 从能源供给的底层逻辑看,雅鲁藏布江水电站的价值远超 “3 个三峡” 的数字对比。 我国每年芯片产业耗电量相当于 2 个三峡的全年发电量,新能源汽车产业的电力需求仍在以每年 15% 的速度增长。 这些新兴领域对稳定电力的渴求,让雅鲁藏布江 3000 亿千瓦时的年发电量有了更具体的承载。 与三峡大坝建成时主要服务于传统工业不同,这座水电站从规划之初就瞄准了绿色低碳转型,其发出的每一度电,都在为光伏、风电等间歇性能源提供 “稳定器”。 这是三峡工程在当年能源格局中未曾承担的角色。 在生态保护的维度上,工程面临的挑战倒逼出一套全新的技术标准。 雅鲁藏布江流域生活着藏羚羊、雪豹等 30 多种国家一级保护动物,为减少施工影响,建设者创新采用 “空中运输廊道” 替代传统公路,将地表植被破坏面积压缩至 0.3 平方公里。 相比三峡大坝建设时以移民安置为核心的生态应对,这里的保护措施更注重与原始生态系统的共生 ——100 亿元生态基金中,有 40% 专门用于建立流域生态监测卫星网络,实时追踪冰川退缩、植被变化等指标,这种动态保护理念,是我国水利工程生态观的一次升级。 国际社会的关注焦点,实则折射出全球水资源治理的深层矛盾。 印度对工程的担忧,本质上是对跨境河流管理规则的不适应。 我国在澜沧江 — 湄公河合作中已形成的 “汛期数据共享、旱期应急补水” 机制,正被复制到雅鲁藏布江流域。 与埃及阿斯旺大坝建设时引发的尼罗河水资源争端不同,我国从工程规划阶段就邀请孟加拉国、尼泊尔等下游国家参与生态评估,这种开放姿态让 3000 亿千瓦时的发电量有了更广阔的意义。 它不仅能点亮我国东部的芯片工厂,还可能通过跨境电网,为尼泊尔山区的学校提供稳定电力,这是三峡大坝未曾涉及的国际公共产品属性。 再看与三峡大坝的技术对话,6000 万千瓦装机容量的背后是一场工程范式的革新。 三峡大坝以混凝土重力坝为核心,而雅鲁藏布江水电站 5 座梯级电站中,有 3 座采用全地下厂房设计,最大埋深达 1200 米,相当于在喜马拉雅山腹地建造 3 座地下宫殿。 这种设计不仅减少了 70% 的地表占地,更能抵御 8 级以上地震,其抗震技术标准比三峡大坝提高了两个等级。 施工中使用的超高压盾构机,能在零下 15 度的岩体内精准掘进,这是三峡建设时期未曾遇到的技术难题,也推动了我国高原冻土施工技术的突破。 工程带来的区域经济变革同样值得关注。 与三峡工程带动长江航运不同,雅鲁藏布江水电站建设同步推进的派墨公路升级工程,将墨脱县到林芝市的车程从 12 小时缩短至 4 小时,沿途催生的物流枢纽正在重塑西藏东南部的经济版图。 预计到工程建成时,西藏本地的电解铝、大数据中心等产业将因电力成本下降 30% 而加速落地,这种 “电力 + 产业” 的联动发展模式,比单纯的发电收益更具长远价值。 当我们跳出 “规模对比” 的思维定式,会发现雅鲁藏布江水电站的真正价值,在于它为全球大型水利工程提供了一套新的发展逻辑。 在 6000 万千瓦装机容量的硬指标之外,是生态保护与能源开发的平衡艺术,是跨境河流治理中的合作智慧,更是一个国家在基建能力达到顶峰后,对工程意义的重新定义。 这或许正是它与三峡大坝最本质的区别:前者证明了我国能建造世界最大的水电站,而后者正在证明,我国能建造最具时代智慧的水电站。 那么你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!