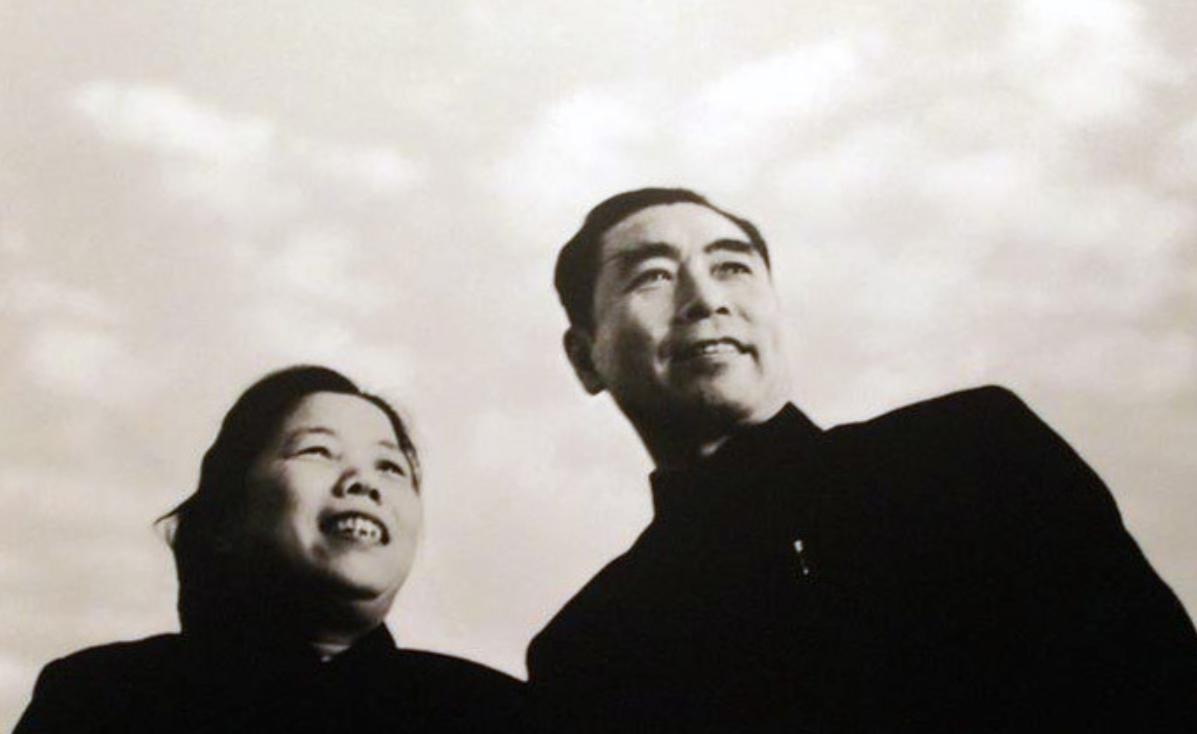

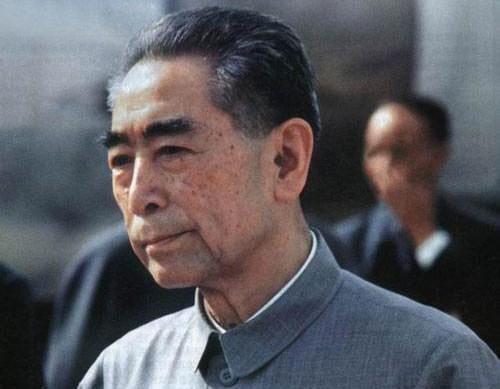

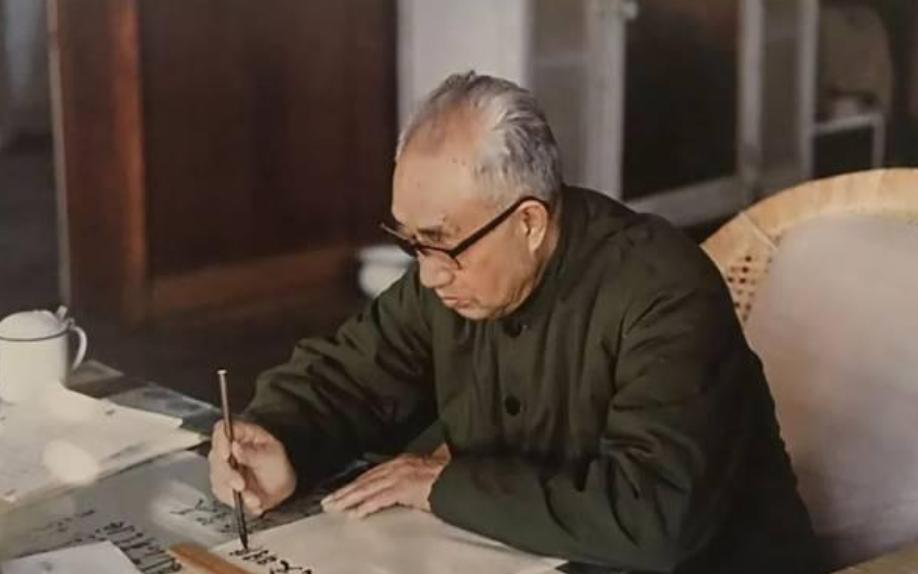

1973年,周总理去机场接外宾,看到徐帅身边站着一老妇人:她是? “1973年4月13日11点15分,首都机场贵宾厅里,周总理压低嗓子问我:‘小王,徐老身边那位老太太是谁?’”一句话,把在场的工作人员全逗乐了,却也把大家心里那份隐隐的担忧勾了出来——总理的视力,最近是真的不如从前了。 西哈努克亲王此行转道广州再飞北京,这是外交部和国务院几次磋商的结果。临行前夕,周总理身体刚脱离输液期,医生反复叮嘱他别久站,可他一口回绝:“外宾远道而来,我不去迎,像什么话?”一句话,既是礼节,更是担当。于是在北京,他坚持守在跑道边;而广州段,他把任务交给了同样久经风浪的徐向前元帅。 徐帅到广州时,同行的还有夫人黄杰。外人知道徐帅是红军时代的“三大主力”统帅之一,却未必了解黄杰的履历:早年女师求学,长征途中给伤员换药、给战士分粮,一路从江西走到陕北,最终在瓦窑堡与徐向前补办婚礼。夫妇俩历经烽火,感情却始终如一。此次广州迎宾,她怕老徐耳背,主动要求随行,以免礼节上出差错。 飞机在北京上空盘旋时,周总理靠在舷窗前轻轻咳嗽,身旁警卫忙递水。他摆手示意不用,眼睛却始终盯着跑道。自1955年授衔那天起,他与徐向前并肩处理过无数军政要务,如今再见老战友,难免亲切。可当队伍下舷梯后,陌生感却突然冒了出来:徐向前身边站着位头发花白的老妇人,身形消瘦,笑容温和。总理眯眼看了好几次,依旧没能对上号。 不得不说,当天的阳光偏刺眼,加上周总理常年劳累,裸眼视力急速下降却又不肯配镜,误会就在那一刻出现。他招手把秘书叫过来,指着那位老妇人小声问:“她是?”秘书愣了一秒,压低声音回答:“总理,那是黄杰同志。”话音落下,周总理先是惊讶,随即爽朗大笑,“怪我怪我,这眼睛不行了,差点没把老朋友认出来。”一句话,瞬间化解尴尬,也让西哈努克亲王感受到中国式幽默。 笑声落定,迎宾程序紧凑展开。礼兵齐步、军乐奏响,西哈努克亲王走向红毯尽头,周总理礼貌致辞,徐向前与黄杰在侧协助翻译。其间,周总理不时侧头与老战友交换眼神,那份默契多年未减。有人注意到,黄杰提着随身小包,包里除了简单化妆品,还有备用听筒和降压药——她从不把照顾徐帅当负担,反倒像一名随军军医,把老伴的健康放在第一位。 有意思的是,午宴前的短暂休息里,西哈努克亲王兴致勃勃地聊起在广州看黄花梨木雕的见闻,徐向前插不上话,黄杰用流利的法语帮忙对接,亲王竖起大拇指连声“Madame Huang,excellent!”。徐帅转头看黄杰,眼角尽是骄傲。几十年风雨相伴,比起枪炮声,她更习惯用语言为国家多做一点事。 下午两点,外宾车队驶离机场,周总理才长舒一口气。警卫发现他微微摇晃,忙扶住。周总理摆摆手,却对黄杰说:“老黄啊,我得去医院配副眼镜,再这样下去,怕误了正事。”黄杰轻声回应:“配吧,总理。眼睛也是武器,得保养。”徐向前在旁边哈哈大笑,“总理,咱俩都老了,服老也得讲科学。” 那天之后,医疗组真给周总理配了副近视镜。可他工作时还是习惯摘下,因为“挡事”。医生无奈,只能在灯光、文件字号上做文章。党史资料里,对这段细节几乎没有记录,但在场的卫士回忆起来,总会感叹一句:那是一群把自己身体当次要、把国家利益放首位的老革命,连配眼镜都能拖到看不清战友的地步。 徐向前与黄杰则在返程的车上并肩而坐。黄杰悄悄把那副备用听筒塞到徐帅耳边,“今天人多,你听得清吗?”徐帅握住她的手:“听不清有你在。”窗外长安街的梧桐摇曳,夕阳覆在两位白发老人的肩头。若非亲历,很难想象共和国的脊梁竟是如此柔情而质朴。 首都机场的那场小插曲,从未写进正式公报,却在老干部口中流传多年。他们说,总理的笑声、徐帅的爽朗、黄杰的细心,都比繁文缛节更有感染力。时代的帷幕不断更迭,那些看似微不足道的瞬间,却拼凑出一幅可亲、可信、可敬的国家记忆。