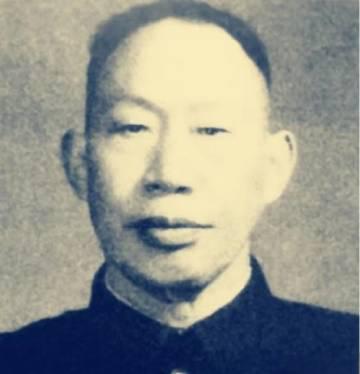

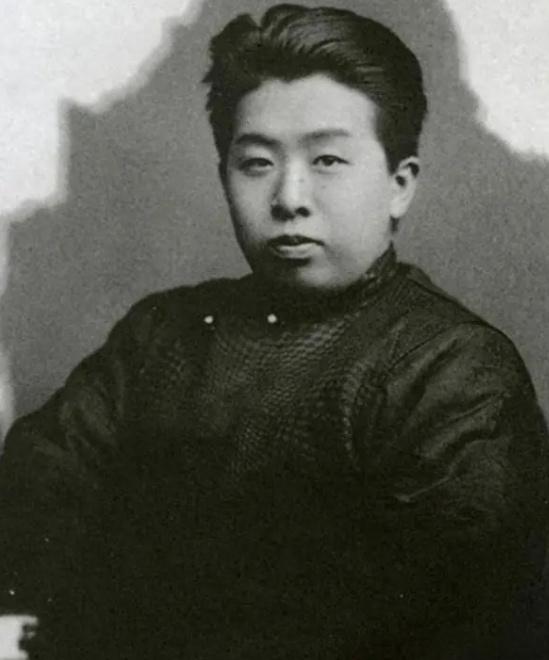

这是1936年,西安事变前,蒋张两人与妻子一张罕见的合影,照片中的蒋一脸严肃、忧心忡忡,少帅却是笑容满面,两位夫人看起来,似乎也有点不太高兴。 蒋介石,1887年生于浙江奉化,1928年起掌控国民政府军政大权,推行“攘外必先安内”政策,集中力量围剿红军。他常身着军装,在南京官邸批阅文件,案头摆满军事地图。1935年,他在西安设立西北剿匪总司令部,亲自督战,脚步常在指挥部与行辕间匆匆往返。宋美龄,出身上海名门,精通英语,1936年随蒋赴西安,协助处理外交事务,常以旗袍示人,举止优雅,手中常握钢笔记录行程。 张学良,1901年生于奉天海城,继承父张作霖奉系势力,号称“少帅”。九一八事变后,东北三省沦陷,他奉蒋命不抵抗,退守山海关,驻西安金家巷公馆。每日清晨,他在公馆庭院练剑,动作矫健。他与原配夫人于凤至感情深厚,二人常在书房商讨军务。赵一荻,年轻貌美,以秘书身份随侍张学良,整理文书,步履轻盈。蒋张二人因政见分歧,关系日趋紧张。 1936年深秋,西安华清池,蒋介石与张学良携夫人合影,背景是骊山脚下的庭院。这张照片捕捉了四人截然不同的神态:蒋介石身着深色军装,双手背在身后,面容冷峻,目光直视前方;宋美龄着一袭旗袍,手持手帕,嘴角微抿,眼神疏离;张学良穿戎装,笑容轻松,双手自然下垂;赵一荻着淡色长裙,低头整理衣袖,神情沉静。 合影前,华清池五间厅内,蒋张二人刚进行了一场激烈争执。蒋介石坐在红木椅上,手指敲击桌面,强调剿共优先。张学良站立一侧,双手紧握,声音高亢,质问日军侵占东北的危机。宋美龄端坐旁侧,缓缓摇动折扇,试图缓和气氛。赵一荻站在门边,沉默不语。厅外卫兵步伐整齐,枪声隐约传来,气氛肃杀。摄影师调整相机时,众人站位微妙,蒋张之间隔着明显距离,两位夫人各靠丈夫一侧,彼此间隙分明。 这张照片拍摄于西安事变前夕,东北三省已沦陷五年。张学良目睹乡亲流离失所,深感无力,多次上书蒋介石请求抗日,均无果。他与杨虎城暗中联络,筹划逼蒋联共抗日的计划。蒋介石则专注于内战,对日军侵略步步退让,令张学良焦急万分。这张合影,表面平静,实则暗藏风暴。 1936年12月12日,西安事变爆发。东北军与西北军包围华清池,蒋介石仓皇逃至骊山,被搜出后软禁。张学良与杨虎城通电全国,提出停止内战、联合抗日的八项主张。宋美龄飞抵西安,协助谈判。12月24日,蒋介石口头承诺联共抗日,张学良亲自护送其返南京。飞机掠过黄土高原,引擎轰鸣,张学良却知此行凶多吉少。 抵南京后,蒋介石即扣押张学良。1937年1月,军事法庭判张十年徒刑,林森特赦,但蒋下令严加管束。张学良被软禁于南京溪口,后辗转多地,1946年迁往台湾新竹井上温泉,住青瓦小院,院外卫兵持枪巡逻。杨虎城被捕后,1949年于重庆戴公祠遇害,其家人多未能幸免。张学良生活无忧,赵一荻与于凤至轮流陪伴,他每日读书作画,案头常摆东北地图。 蒋介石晚年居台北士林官邸,拄拐而行,宋美龄常推轮椅相伴。1975年,蒋病逝前,宋美龄侍于床侧,蒋低声提及张学良,语意不明。张学良1990年获释,移居美国夏威夷,住海边小屋,每日散步沙滩,2001年病逝,享年百岁。 这张合影不仅记录了蒋介石与张学良的短暂交集,更折射出国家危亡之际的复杂抉择。蒋介石的“安内攘外”政策,优先剿共,忽视日军侵略,导致东北三省沦陷,民心动荡。张学良身为东北军领袖,目睹家乡沦丧,痛心疾首。他的不抵抗政策虽受蒋命,但也饱受争议。西安事变中,张学良与杨虎城以非常手段逼蒋抗日,促成第二次国共合作,改变了抗战格局,却也让自己陷入长期囹圄。 蒋介石的决定,表面上是维护国民党统治,实则暴露其狭隘格局。他软禁张学良长达半个多世纪,表面优待,实则剥夺自由,令人唏嘘。张学良的热血与牺牲,换来抗战转机,却付出一生代价。他的笑容在合影中定格,却掩不住背后的国仇家恨。宋美龄与赵一荻,作为各自丈夫的伴侣,沉默见证了这场历史博弈。 西安事变的意义,远超一张照片。它不仅是蒋张二人的恩怨纠葛,更是民族危难中的关键节点。张学良的果敢,促成抗日统一战线,却也让自己成为政治牺牲品。蒋介石的固执,保住权力,却失人心。这张合影,凝固了四人命运的交汇,也预示了国家命运的转折。