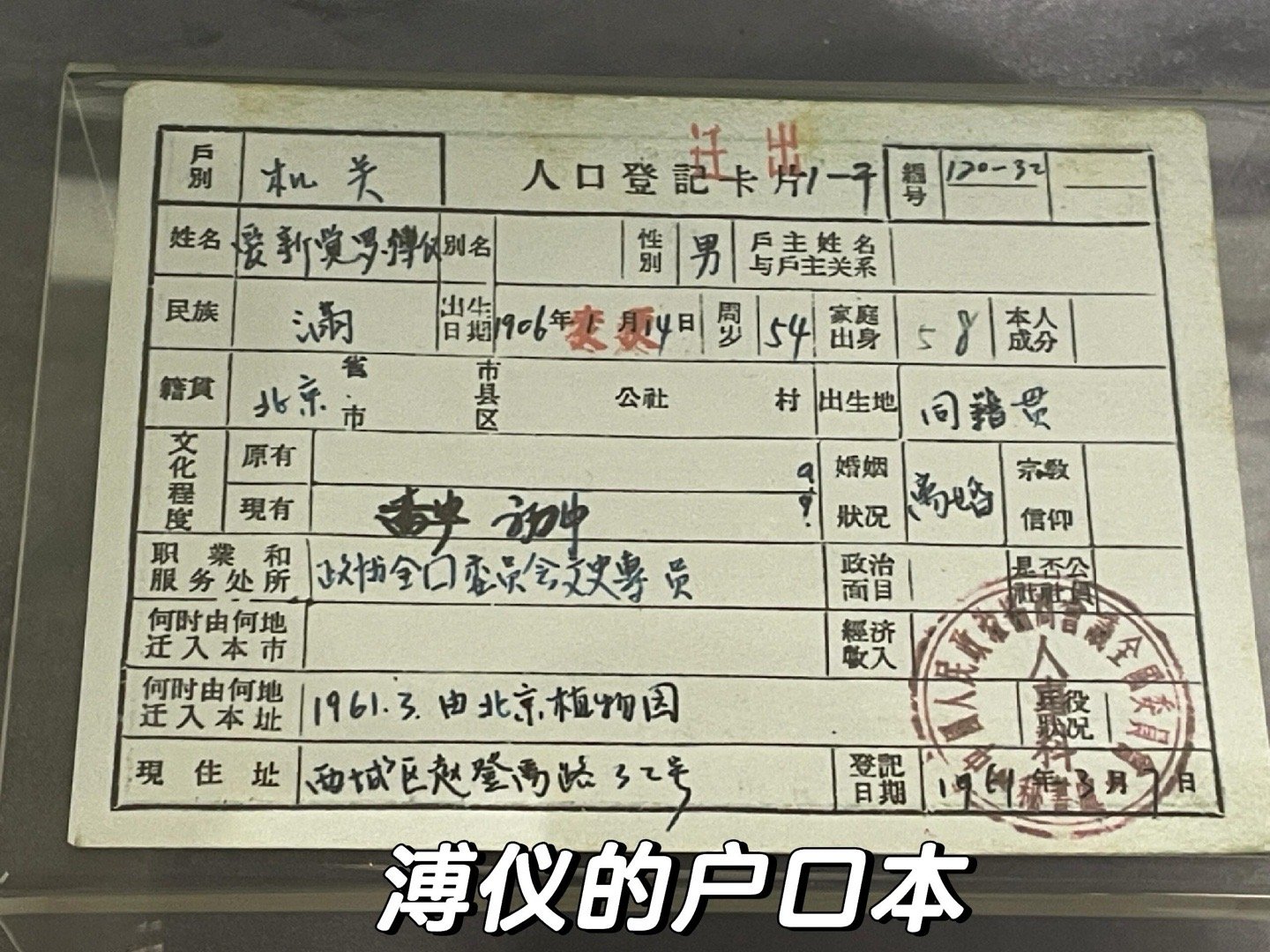

1967年10月17日,溥仪在北京因病去世后,他的家人不知道该以何种规格来安葬溥仪,就把这个问题上报给了国家。周总理得到这个消息后又是如何处理的呢? 1967年10月17日的北京,一个的难题摆在了溥仪的家人面前。 这位清朝末代皇帝的离世,让人不知道该如何为他安排身后事。 溥仪的家人聚在一起,眉头紧锁,面对这位身份复杂的人,拿不定主意。 按老传统,皇帝去世得有隆重的陵寝和仪式,可新中国早已没有皇权,溥仪也只是普通公民。 如果按普通人安葬,又似乎忽略了他那跌宕起伏的一生。家人争论不休,有人觉得他当过皇帝,不能太简陋;有人认为时代变了,皇帝也得跟大家一样。 这场争执没有结果,家人决定把问题交给国家来定夺。 这份棘手的报告很快送到了国务院,落在了周恩来总理的案头。 周总理接到消息后,陷入了沉思,这件事不仅关乎一个人,更关系到新中国的形象。 溥仪的身份太特殊,曾是皇帝,也做过伪满洲国的傀儡,但后来又老老实实当了公民。 如何处理,既要公平,又不能完全抹去历史痕迹。 周总理最终决定:遗体火化,骨灰安放在八宝山革命公墓。 这个决定简单却有深意。火化是新中国推行的殡葬改革,体现人人平等;八宝山则是为国家有贡献的人准备的安息地。 把溥仪的骨灰放在这里,既没给他特殊待遇,也承认了他的历史身份和后半生的转变。 这处理方式在历史与现实间找到了平衡,既有原则,又不失体面。 1967年10月18日,溥仪的遗体在八宝山殡仪馆火化。 仪式非常低调,骨灰装进普通木盒,上面只写着“爱新觉罗·溥仪”。 骨灰被安放在八宝山骨灰堂,与其他逝者并列,安静地融入新中国的土地。 家人对这个安排感到满意,觉得既符合政策,也照顾了情感。 这件事当时也引发了一些讨论,许多人认为周总理的决定处理得恰到好处。 但溥仪骨灰的故事,并没有就此画上句号。 1980年,全国政协为溥仪等三位文史专员开了追悼会,肯定了他们的贡献。 溥仪的骨灰因此被移到八宝山革命公墓的第一室,待遇稍有提升。 时间来到1994年,香港商人张世义在河北易县建了华龙皇家陵园,想借溥仪的名气做宣传。 他找到溥仪的遗孀李淑贤,提议将骨灰迁到陵园,建一座更体面的墓。 李淑贤犹豫再三,最终在1995年同意了这个建议。 1995年1月26日,溥仪的骨灰从八宝山迁到华龙皇家陵园,墓碑上刻了“宣统皇帝”。 这个新墓参照了传统规制,显得比八宝山更气派,溥仪的归宿似乎更符合他传奇的身份。 从八宝山到清西陵旁,骨灰的几次迁移,折射出时代对历史态度的变化。 溥仪1906年出生于北京醇亲王府,3岁被推上皇位,成为清朝末代皇帝。 但他6岁就因辛亥革命退位,从此告别了皇宫的荣光。 1932年,日本将他扶植为伪满洲国皇帝,他再次“登基”,却只是傀儡。 1945年日本投降,他被苏联红军俘虏,在苏联待了五年。 1950年,他被引渡回国,在抚顺战犯管理所接受了十年改造。 1959年,他被特赦,成了新中国公民,在北京植物园工作,后来又到全国政协做文史专员。 他还写下自传《我的前半生》,记录了自己从皇帝到普通人的转变。 1967年,他因肾癌去世,61年的传奇人生就此落幕。 溥仪的一生,像一部浓缩的中国近代史,从龙椅到囚室,再到普通劳动者。 他的安葬,从八宝山的简朴到华龙陵园的传统,映射出社会观念的变迁。 周总理的决定,体现了新中国对历史的审慎态度,既不否定过去,也不搞特殊化。