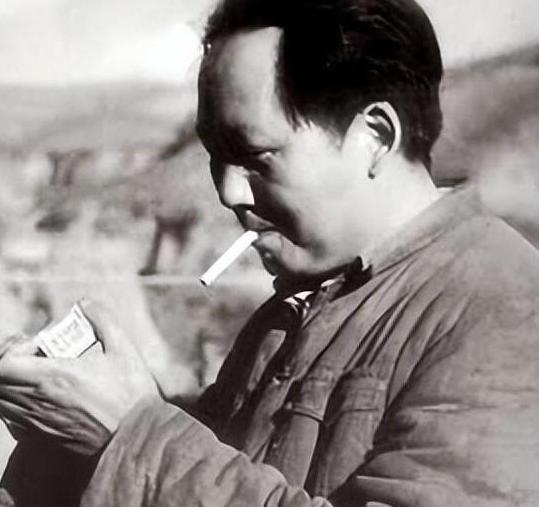

1955年,毛主席与招待员张和吉谈话:春节到了,往家寄了多少钱 “1955年1月18日下午四点,你春节准备往家里寄多少钱?”毛主席推开泳池办公室的门,抬手擦去额头的水珠,声音里带着笑意。张和吉正在擦拭沙发靠垫,被这忽然的一问弄得一愣,忙答:“主席,我打算寄五十块。”毛主席点点头:“不错,当兵别忘了娘,哪怕是一块钱,母亲都会甜到心里去呀。”短短一句家常话,把屋里原本潮湿的空气烘得暖烘烘的。 那时的张和吉刚满二十,山东沂源口音还没褪净。要把答案说出口,他其实犹豫过:五十块,在机关里不算多,可在老家能买七八袋白面。他怕主席觉得自己寄少了,又怕寄多了显得爱显摆。毛主席的回应让他卸了甲,一个长呼吸带着咸涩的北方味,也带着少年人的坦荡。 时间拨回三年前。1952年9月,中央公安干部学院毕业分配大会上,刚领完结业证的张和吉被点了名,去处是“中南海警卫处招待组”。他不知道那里究竟干什么,只记得走进颐年堂那一刻,微尘翻飞,墙上的钟刚敲过整点。门口突然有人推门,魁梧的身影挡住光线,他僵在原地。那是他第一次在一臂之内看见毛主席。“小同志,新来的?”主席手背在身后,微笑。十六岁的士兵几乎磕巴:“报告主席,我……我刚到!”毛主席拍拍他的臂膀:“别那么紧张,笑一个。”门合上,他手心的汗像刚拧过的抹布。 学会不拘谨,比学会端茶难多了。张和吉花了半年时间改掉“站如松”,可改不掉一张板着的脸。毛主席见他常绷着,“开会间隙,张和吉,来帮我拿一下文件。”递过文件后,主席低声又来一句:“皱眉头可把人吓坏啦。”一句玩笑,逗得一屋子老秘书抿嘴偷笑,他也跟着咧开了牙。 1954年7月,北戴河浪大如牛背。警卫处提前一天抵达,当天夜里,海风钻透值班室石缝,墙面全是水汽。第二天一早,毛主席拎着泳裤进来,一摸被褥,眼里闪过担忧:“住这儿行不行?”张和吉说“能行能行”,转眼又劝主席别下水:“火车坐了一宿,浪又高,休息会儿吧。”主席半开玩笑:“怎么又婆婆妈妈?”说完还是扑进浪尖,与白沫翻滚四十多分钟。海水腥咸,张和吉一直提心吊胆。傍晚,处里电话打来:“主席说值班室潮,给他们换一间。”他突然鼻头一酸:担心别人,比担心自己更上心,这就是领袖。 到了1955年夏,紫光阁边那座室内泳池完工。施工队才撤场,地坪的热气还没散,毛主席来了。五名招待员护在池畔。张和吉逗趣:“第一池水,您得先下,算剪彩。”主席哈哈大笑:“那就一起剪!”水花溅起,玻璃顶的光晃成碎片。每次游完,主席拧干泳裤就坐沙发改稿。灯光映着手稿上的蓝色铅笔圈,字迹拐弯抹角,却清晰有力。张和吉站在一旁,心里嘀咕:这么硬的沙发边工作,腰不疼才怪。几天后,他悄悄搬来一张木板床,用屏风隔开。主席推门见状,爽朗一笑:“想得周到!” 十二月的某个晚上,外头刮着劲风。泳池里蒸气迷蒙,张和吉替主席揉肩。两人说着话。主席问他学习到哪儿,他回“初中二年级”。主席叮嘱:“文化这东西,不嫌多,半瓶子醋最容易晃荡。”一句湖南腔的“讨老婆了没有”,让他一时没听懂,同行的参谋在旁轻声解释“找对象”。张和吉脸一下红到耳根:“还早呢。”主席却追问:“一点也不想?”恰好水滴打在灯罩,啪的一声脆响,他低头只见自己的影子在瓷砖上晃动。那影子瘦,可腰板直。 1956—1960年,招待组的节奏几乎与主席的作息同步。深夜灯光从办公室门缝溢出,走廊里整排战士侧身而睡,只要门一响,谁被碰到就立刻翻身站直。有一次,他们都睡沉了,醒来却不见主席和值班卫士。第二天凌晨,才知主席不忍叫醒众人,踮脚走出去散步。想象着那位年逾花甲的老人抬腿跨过十几个年轻人,一边还要掩好大衣下摆,张和吉心口被一股酸热堵得发胀。 1961年秋,他接到转业命令,要回山东。临别前夜,他守在泳池门口,借口“检查灯泡”,实际默默看着橡皮浮标在水面轻轻摆动。那是他看过的最安静的水,也是最难忘的水。到家后,他常梦到北京,梦到主席推门而入,笑着说“娘花儿子一分钱,心里甜得很哩”。 再回首都已是1963年。他站在中南海东门的石狮前,没敢进去,只隔着栅栏望向熟悉的屋脊,明知主席日理万机,不会突然出现,却仍像新兵时那样挺直了腰。二十五年过去,1988年,他又来北京,这回直接去了毛主席纪念堂。水晶棺前,人群静默。退到走廊阴影里,他完全抑制不住鼻音,声音低得像海浪回岸。 有人把张和吉的回忆写成《我给主席当招待员》。书不厚,却收不完细节:淋湿的墙、深夜的灯、那句“当兵别忘了娘”。读书的人或许记住的是大事件,可张和吉心里烙下的,却是领袖与士兵之间随手递过的一支火柴。不得不说,一根火柴的微光,也能把一代人的青春照得通亮。

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)

大宋

毛主席万岁!