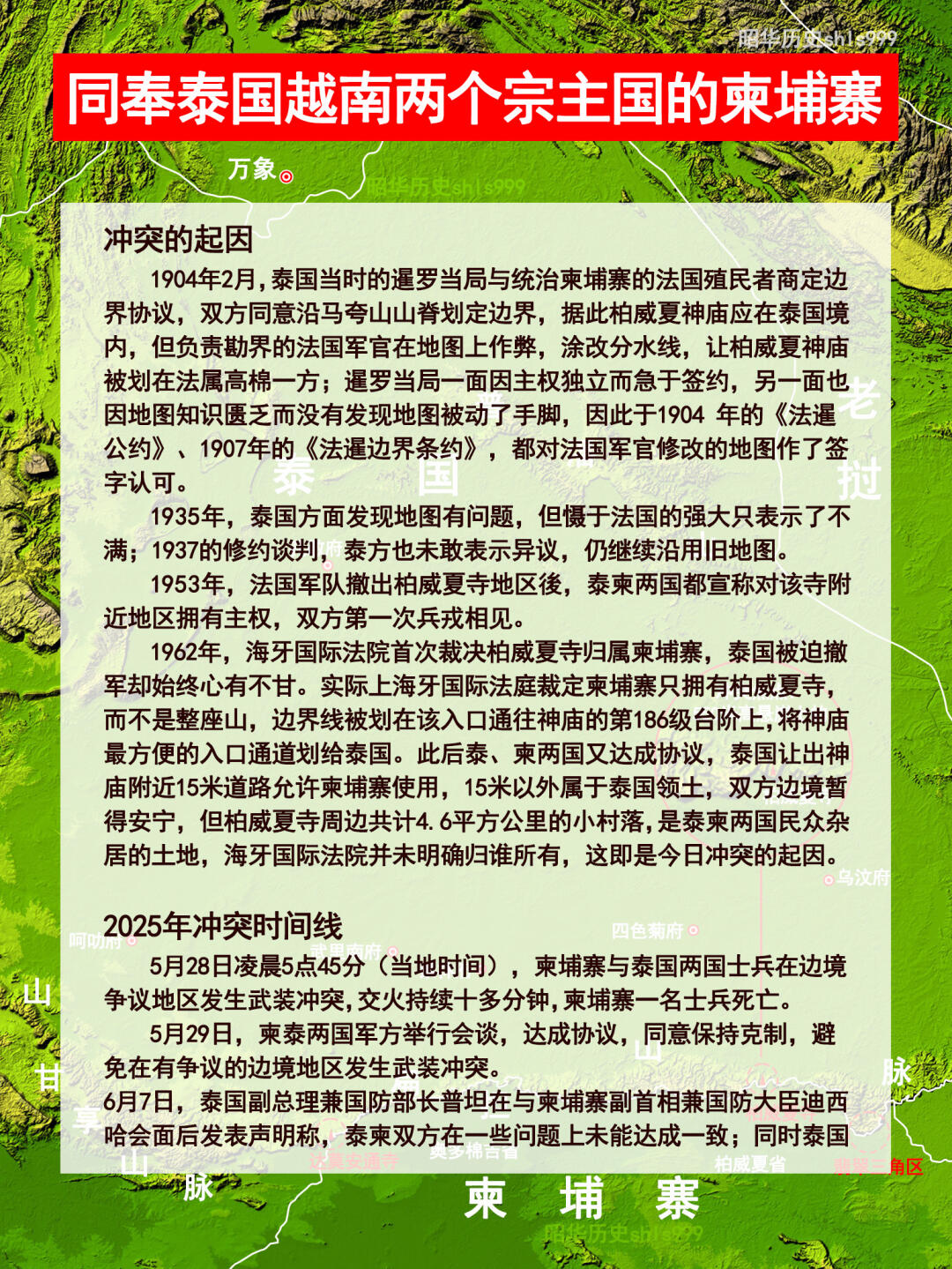

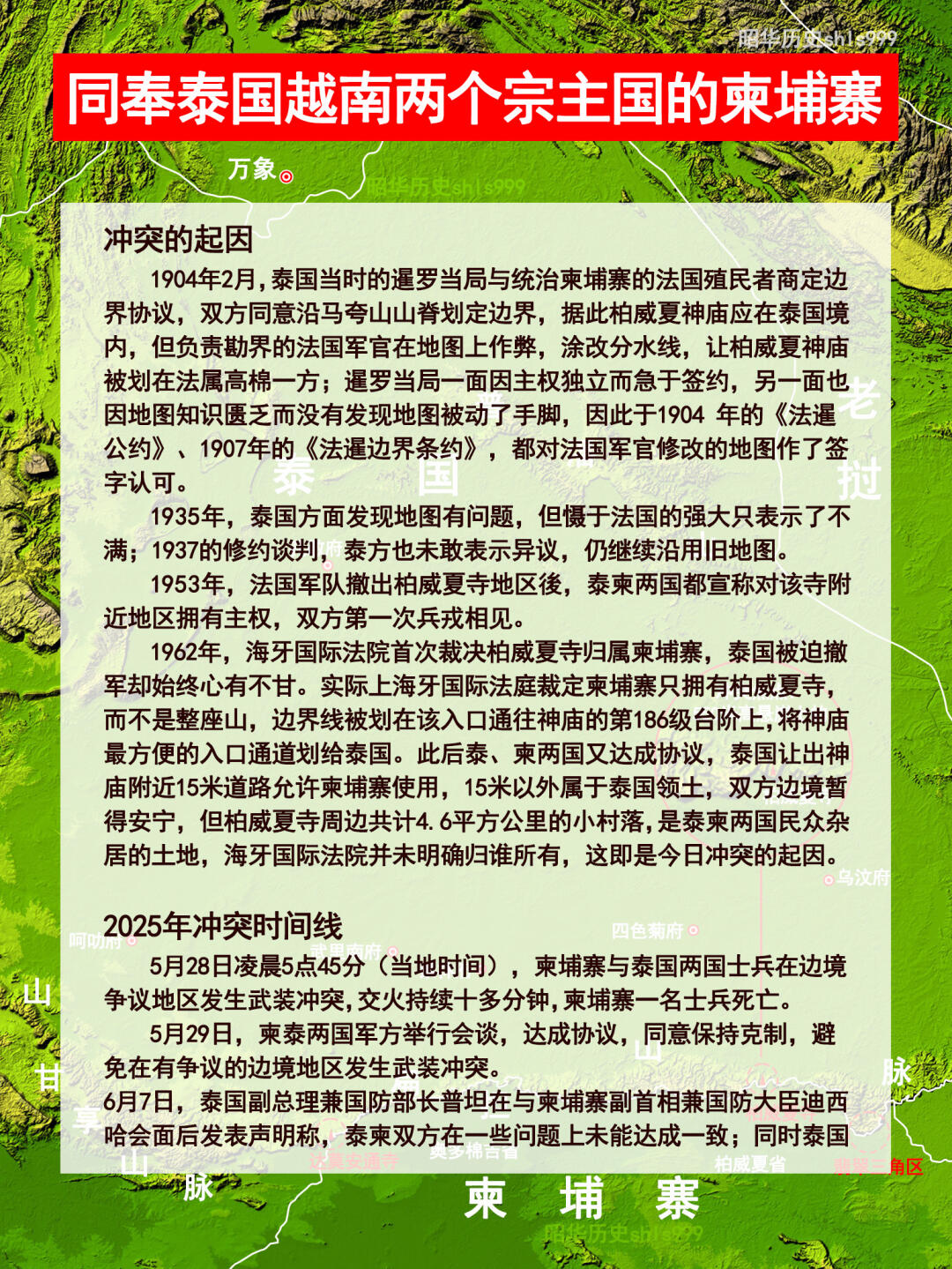

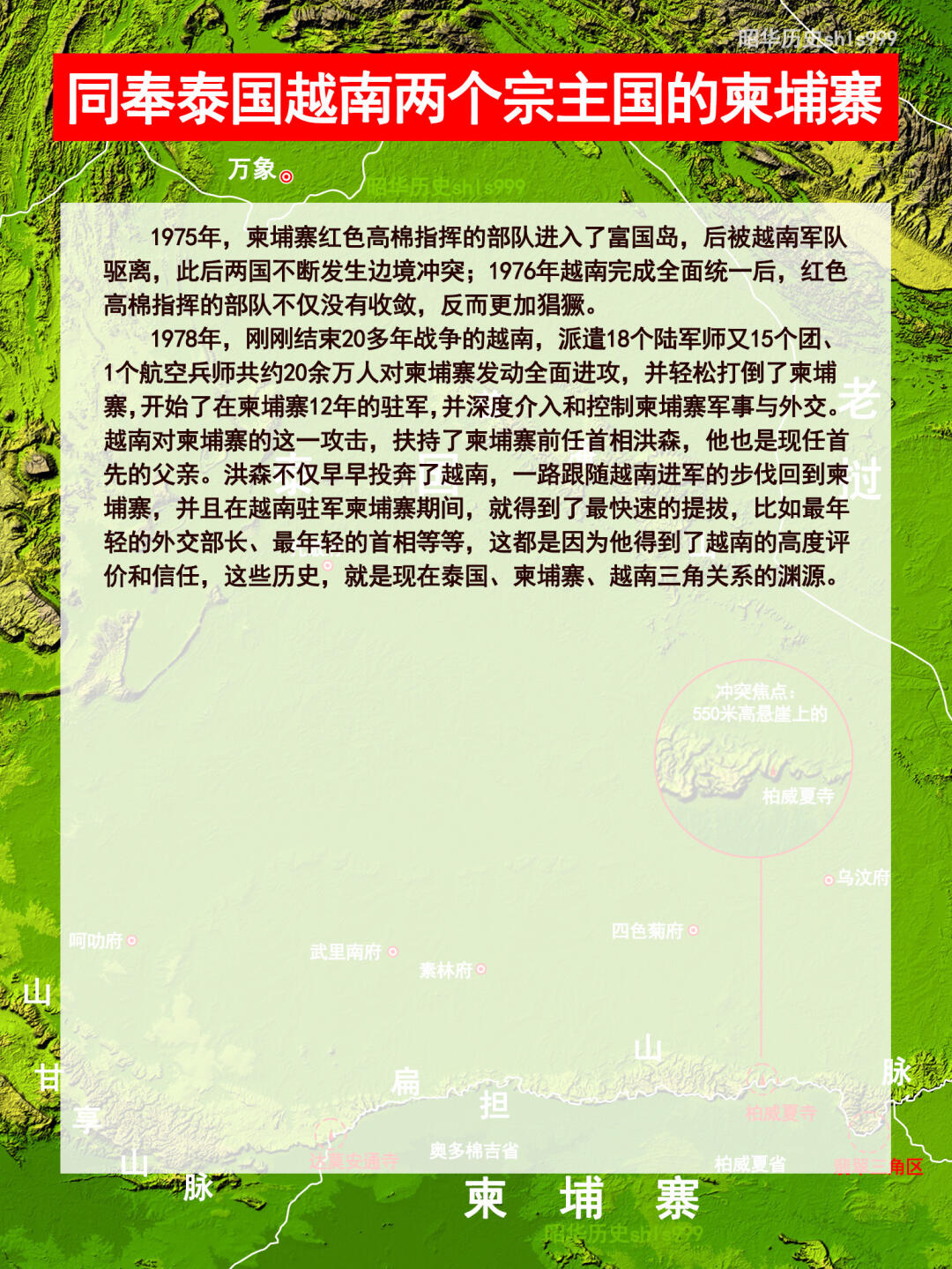

1904年2月,泰国当时的暹罗当局与统治柬埔寨的法国殖民者商定边界协议,双方同意沿马夸山山脊划定边界,据此柏威夏神庙应在泰国境内,但负责勘界的法国军官在地图上作弊,涂改分水线,让柏威夏神庙被划在法属高棉一方;暹罗当局一面因主权独立而急于签约,另一面也因地图知识匮乏而没有发现地图被动了手脚,因此于1904 年的《法暹公约》、1907年的《法暹边界条约》,都对法国军官修改的地图作了签字认可。

1935年,泰国方面发现地图有问题,但慑于法国的强大只表示了不满;1937的修约谈判,泰方也未敢表示异议,仍继续沿用旧地图。

1953年,法国军队撤出柏威夏寺地区後,泰柬两国都宣称对该寺附近地区拥有主权,双方第一次兵戎相见。

1962年,海牙国际法院首次裁决柏威夏寺归属柬埔寨,泰国被迫撤军却始终心有不甘。实际上海牙国际法庭裁定柬埔寨只拥有柏威夏寺,而不是整座山,边界线被划在该入口通往神庙的第186级台阶上,将神庙最方便的入口通道划给泰国。此后泰、柬两国又达成协议,泰国让出神庙附近15米道路允许柬埔寨使用,15米以外属于泰国主权领土,双方边境暂得安宁,但柏威夏寺周边共计4.6平方公里的小村落,是泰柬两国民众杂居的土地,海牙国际法院并未明确归谁所有,这即是今日冲突的起因。