在冷兵器时代,弓箭绝对是兵器中的异类。

当其他武器还在争论一寸长一寸强的理论时,它已经在百步之外离弦而出,正中对手要害。

从战国猛将的百步穿杨,到西汉的李广射虎,再到诸葛亮的草船借箭,无一不彰显着弓箭的重要性。

不过在诸多典故中,有一些故事是不太合理的。

比如《三国演义》在介绍草船借箭时,曾用了“箭如雨下”这个词。

事实上,如果真的要达到这种效果,那么军队会迅速破产。

这又是为什么呢?

弓箭的发展

弓箭的出现时间很早,最早可以追溯到上古时期,后羿射日的故事中就出现了弓箭的身影。

根据现有资料,专家推断它最早出现在3万年前。

那时的弓箭非常简陋,制作箭的原料可能只是不知道从哪里捡来的直木条,再将一端磨尖,就成了箭。

到了石器时代,人们对打磨的技术有了新的认知,在箭的一端固定好尖尖的石头或者骨头,可以提高穿透性。

《诗经》中曾出现过“骍骍角弓”这句诗,被一部分人解读为一种用兽角装饰过的弓。

不难发现,当时的弓箭已经不再是纯粹的打猎用具,而是富有观赏性的物品。

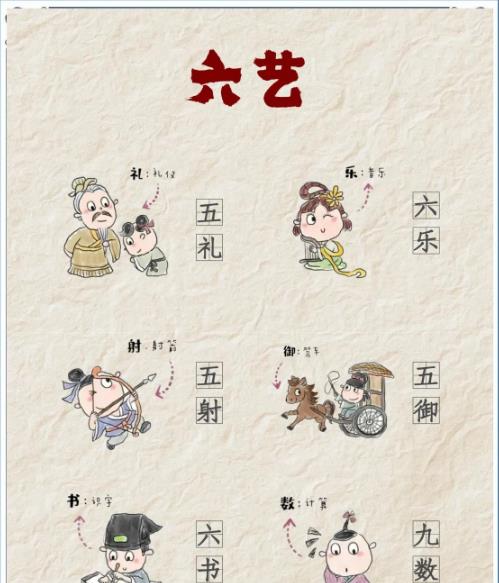

在《周礼》中,用弓箭射击被列入六艺范围,是贵族必须学习的类目。

弓箭的重要性再次被细化,不但用于普通的攻伐,还是上流社会的必要技能。

周王室日渐衰落,中原战争不断,弓箭的战争属性一再被放大,很多军队都配备了大量弓箭手。

而在《三国演义》里,诸葛亮巧用计谋,完成草船借箭的故事,更是流传至今,成了脍炙人口的佳话。

种种迹象表明,弓箭在古代战争中的作用非常重要。

因为在冷兵器时代,这种远程类的攻击,有着不可取代的作用。

不过从史实出发,不管是电影里的各类名场面还是《三国演义》里的经典桥段,都没有完全依照史实。

那些箭如雨下的场面,并不会在历史中出现。

这又是为什么呢?

弓箭的成本

与刀、剑这样的主流冷兵器相比,历史上很少出现特别有影响力的弓箭,不过这并不代表它不值钱。

弓的制作手法不算复杂,但用料种类较多。

春秋时期的著作《考工记》中,详细介绍了弓的原料,细化之后可以分为六个方面,分别是干、角、筋、胶、丝、漆。

与弓相比,箭的制作其实比较简单,主要由箭杆、箭羽、箭头组成。

公认的最佳箭杆木材是桦木,这是一种国内常见的木材。

箭羽的主要材料是鸟类的羽毛,也有人用纸、布料、特制的树叶代替。

箭头一般是铁制品,通常是先用燧石磨尖,然后将一端卡在提前做好的箭柄裂口处,最后用线绑好。

弓箭并不像刀枪一样能长久耐用,箭射出去之后,会有折断的风险。

即使弹性较高的箭杆,也无法避免这一局面。

所以与其他冷兵器相比,箭是需要不停生产,才能持续供应到大规模战争中。

《三国演义》记叙了诸葛亮草船借箭的故事,文中更是用箭如雨发描述当时的场景。

诸葛亮草船借箭的核心,是他借用东风与大雾之便,领20艘草船虚张声势,令曹操不明虚实,只敢派一万弓弩手射击。

这次借箭,总数超10万支,极大缓解了联军的燃眉之急,也让小说读者心中大为畅快。

但如果这个故事是历史史实,那曹操肯定会破产。

古代一名士兵的箭囊中,至少会有10支箭,所以一万弓箭手的箭囊,至少是10万支箭。

当天大雾,所以弓箭手无法精准射击。

与宽阔且纵深极长的江面相比,20艘船的表面积显得小很多。

曹操的弓箭手并非个个都是能听声辨位的神射手,所以诸葛亮想筹集10万支箭,肯定不只指望这一波箭雨。

按照概率来看,弓箭手能射中草船的概率是比较低的,射两箭囊大概无法满足诸葛亮对箭的数量需求。

假设每人射三箭囊就能满足需求,那么一万人就要射30万支。

三十万支箭是什么概念?

根据《大明会典》,成化时期的箭是每支银三分。

到了嘉靖时期,一支箭的价格是一分九厘五,比成化时期便宜一些。

评论列表