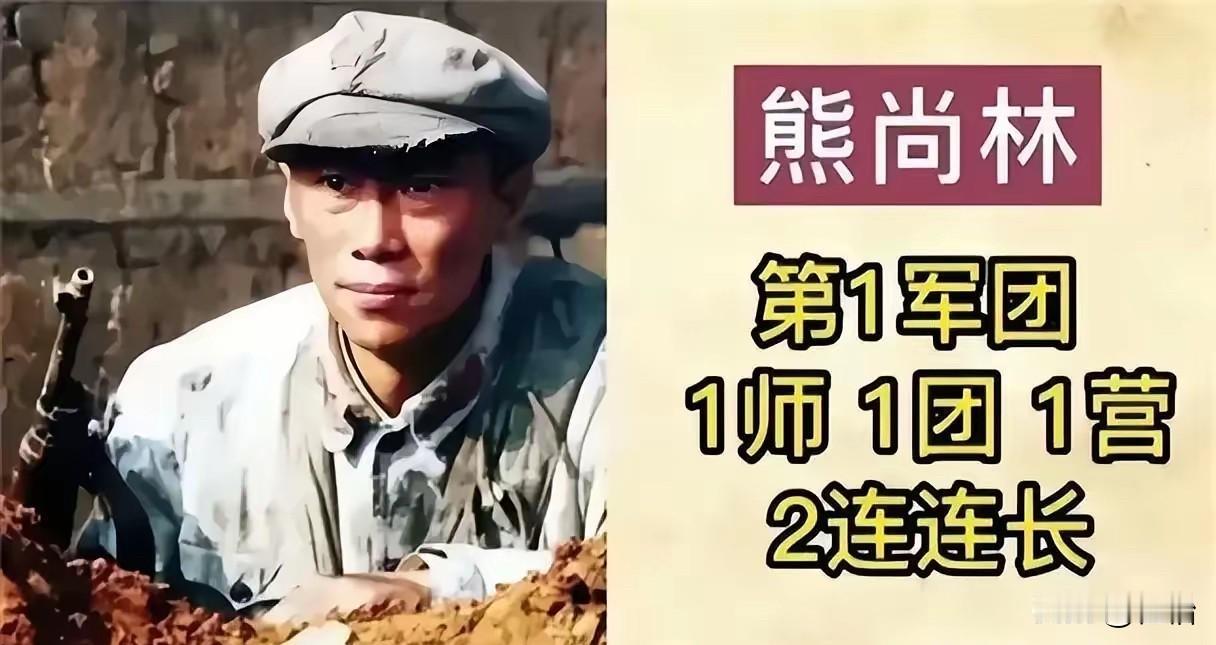

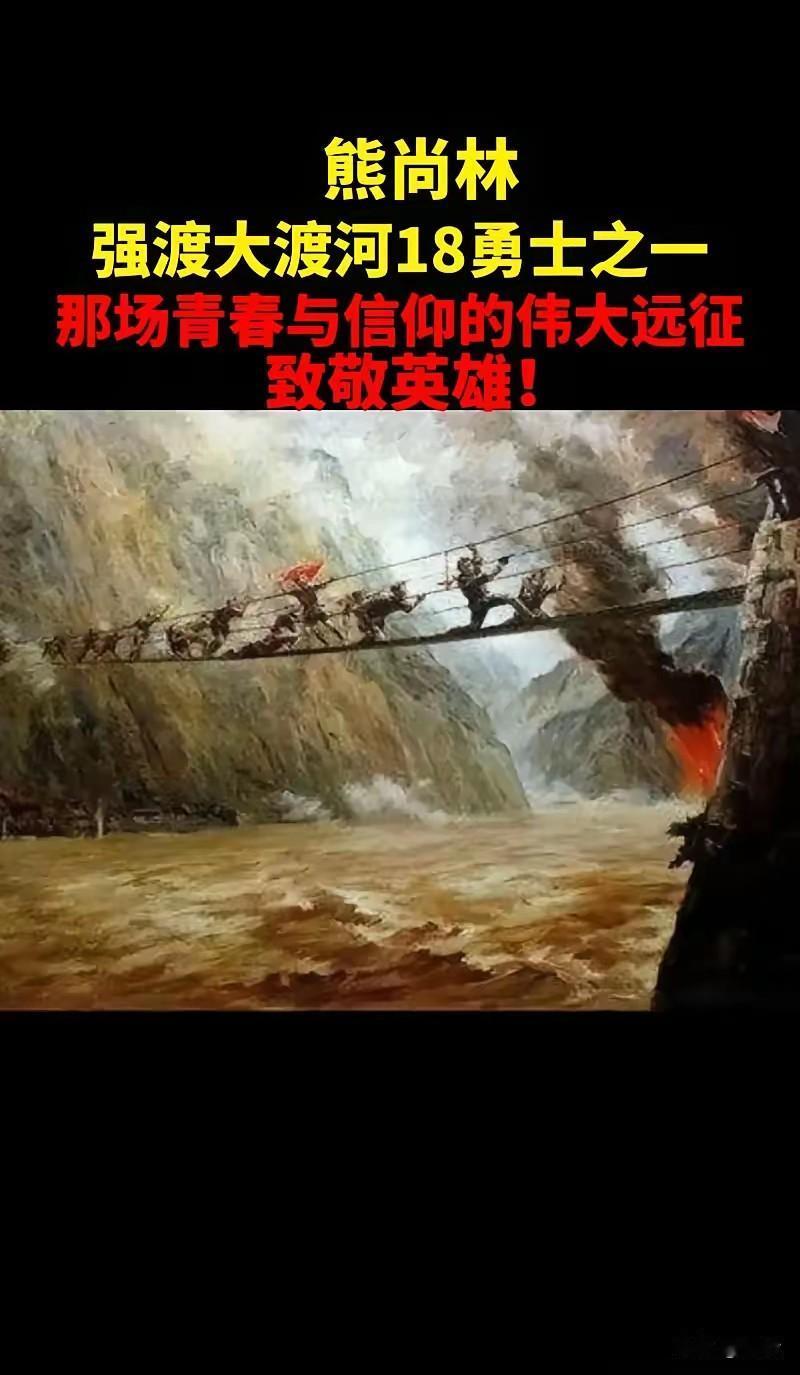

“强渡大渡河17勇士”的队长熊尚林,却在1942年带着一个参谋两个警卫员离开了部队,最后还被自己的参谋打死,其中发生了哪些隐秘? 要解开这段历史迷雾,得把时间倒回1935年5月25日的安顺场渡口。当时22岁的熊尚林,带着8名勇士跳上那艘随时可能被巨浪吞噬的小木船。 那会儿的熊尚林,眼里就没装着“怕”字。船刚离岸三丈远,对岸碉堡里的机枪就扫过来,子弹打在船板上噼啪响,有个勇士胳膊被打穿,血顺着船帮往下滴。他咬着牙把驳壳枪往腰里一别,抢过船工手里的桨使劲划,吼着让大伙往对岸扔手榴弹。烟雾起来的瞬间,他第一个踩着水往滩涂冲,草鞋被尖石划破,脚底板淌着血也没顾上看。这一仗打完,他胸前多了枚红星奖章,彭德怀在团部指着他跟人说:“这小子,是从枪眼里钻出来的硬骨头。” 没人知道,这硬骨头是苦水里泡大的。熊尚林是江西兴国人,13岁就给地主放牛,17岁那年红军打进村,他揣着两个红薯就跟着队伍走了。长征路上他当班长,过草地时把最后半块青稞饼分给了伤员,自己嚼了三天草根。战友们说他“对自个儿狠,对弟兄们亲”,这种性子让他在部队里攒下不少人气,从班长到排长,再到强渡大渡河时的突击队长,全是硬仗里拼出来的。 抗战打响后,他跟着部队改编成八路军,往华北抗日前线冲。平型关战役,他带一个排钻山沟绕到日军侧后,拼刺刀拼到胳膊脱臼,硬是端掉了敌人的炮兵观察所。后来到冀东打游击,他发明了“麻雀战”,带着战士们今天摸个岗楼,明天炸段铁路,日军在城墙上贴满他的画像,悬赏五百大洋要他的脑袋。当地老乡偷偷给他们送粮,说“有熊营长在,咱心里就踏实”。 可踏实日子没续多久。1941年秋天,华北敌后的日子突然难起来了。日军搞“铁壁合围”,据点修到了村头,部队的粮道被掐断,冬天来了,战士们还穿着单衣。熊尚林的营在一次突围中损失过半,他自己左胳膊中了一枪,在山洞里躺了二十多天,靠老乡送的野果才活下来。也就是从那时候起,他话少了,常对着地图发呆,跟文书说“再这么耗着,弟兄们得冻死饿死”。 1942年开春,部队整编,一纸命令下来,熊尚林从营长改任40团副参谋长。这消息像块石头砸进他心里。他拿着命令找到团长,红着脸说:“我熊尚林认字不多,写不了参谋报告,让我回连队带兵行不行?”团长拍着他的肩膀劝,说这是组织安排,副参谋长管作战筹划,责任更重。他没再说啥,可回到住处,把那枚红星奖章摸了半夜。 谁都看得出他不痛快。以前在营里,他每天天不亮就跟战士们一起出操,吃饭时蹲在地上跟大伙唠嗑;当了副参谋长,他坐在办公室里浑身别扭,让参谋写的作战方案,他总觉得“纸上谈兵,不如真刀真枪来得实在”。有回开作战会,他跟参谋长争起来,说“鬼子不是按地图走的,得按山沟走”,最后拍着桌子离了场。 那年秋天,他找到原来的参谋孙宝臣,还有两个一直跟着他的警卫员,夜里在柴房里说:“咱不在这憋死,回冀东去,拉支队伍自己干,照样能杀鬼子。”孙宝臣是他从新兵带出来的,起初犹豫,可架不住他天天说“再等下去,连枪都快扛不动了”。四个人偷偷收拾了几支枪和二十多发子弹,趁着夜色离开了驻地。 哪想到,离开大部队的日子比想象中难上十倍。冀东的日伪军比去年更凶,他们没了群众接应,白天躲在山洞里,晚上出来找吃的,有时候连个窝头都找不到。熊尚林急脾气,见孙宝臣侦查时耽误了时辰,张嘴就骂;孙宝臣心里也窝火,觉得跟着他没前途,两人吵了好几回。有天夜里在破庙里避雨,又为往哪走吵起来,孙宝臣突然掏出枪,喊了句“你别逼我”,就扣动了扳机。 等警卫员扑过去,熊尚林已经没气了。那个在大渡河畔迎着枪林弹雨冲锋的勇士,最终倒在了自己带出来的人手里。孙宝臣连夜跑了,后来被部队抓住正法;而熊尚林,就埋在了那座破庙后的土坡上,连块碑都没有,直到几十年后才被当地百姓认出坟头。 有人说他是居功自傲,忘了部队纪律;也有人说,是那几年的苦日子磨垮了他的性子。可翻开史料你会发现,从1930年参军到1942年,他打了12年仗,身上23处伤,没当过一天逃兵。他或许不懂什么叫“组织原则”,但心里始终揣着“打鬼子”三个字,只是到了最后,他没能弄明白,个人的勇,终究得搁在队伍的规矩里,才能走得远。 历史从来不是非黑即白的。熊尚林的故事,藏着那个年代无数战士的挣扎——他们在炮火里淬炼出勇气,却可能在现实的困局里迷失方向。我们该如何记住他?是记住他强渡大渡河的英勇,还是叹息他最后的结局? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。