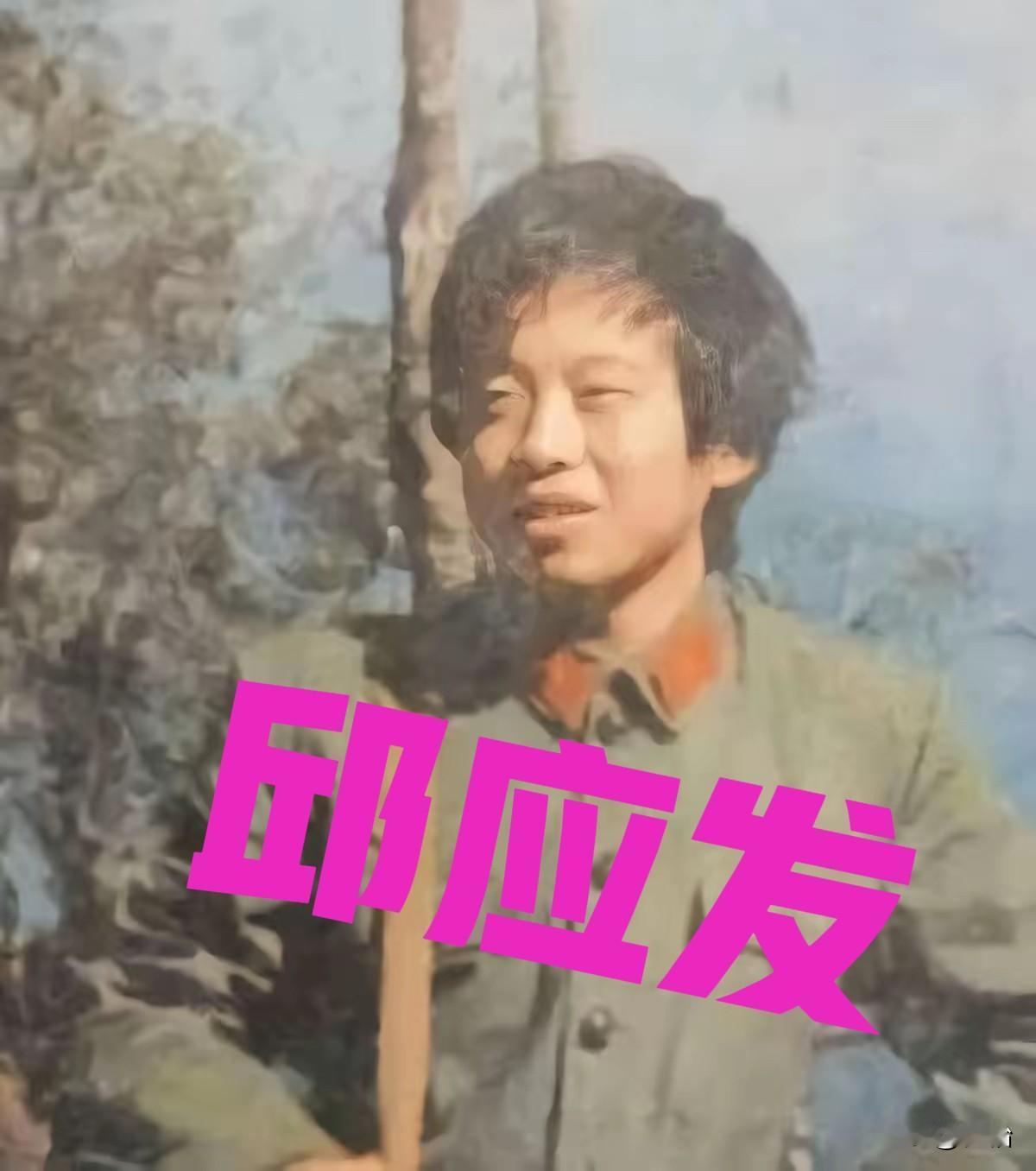

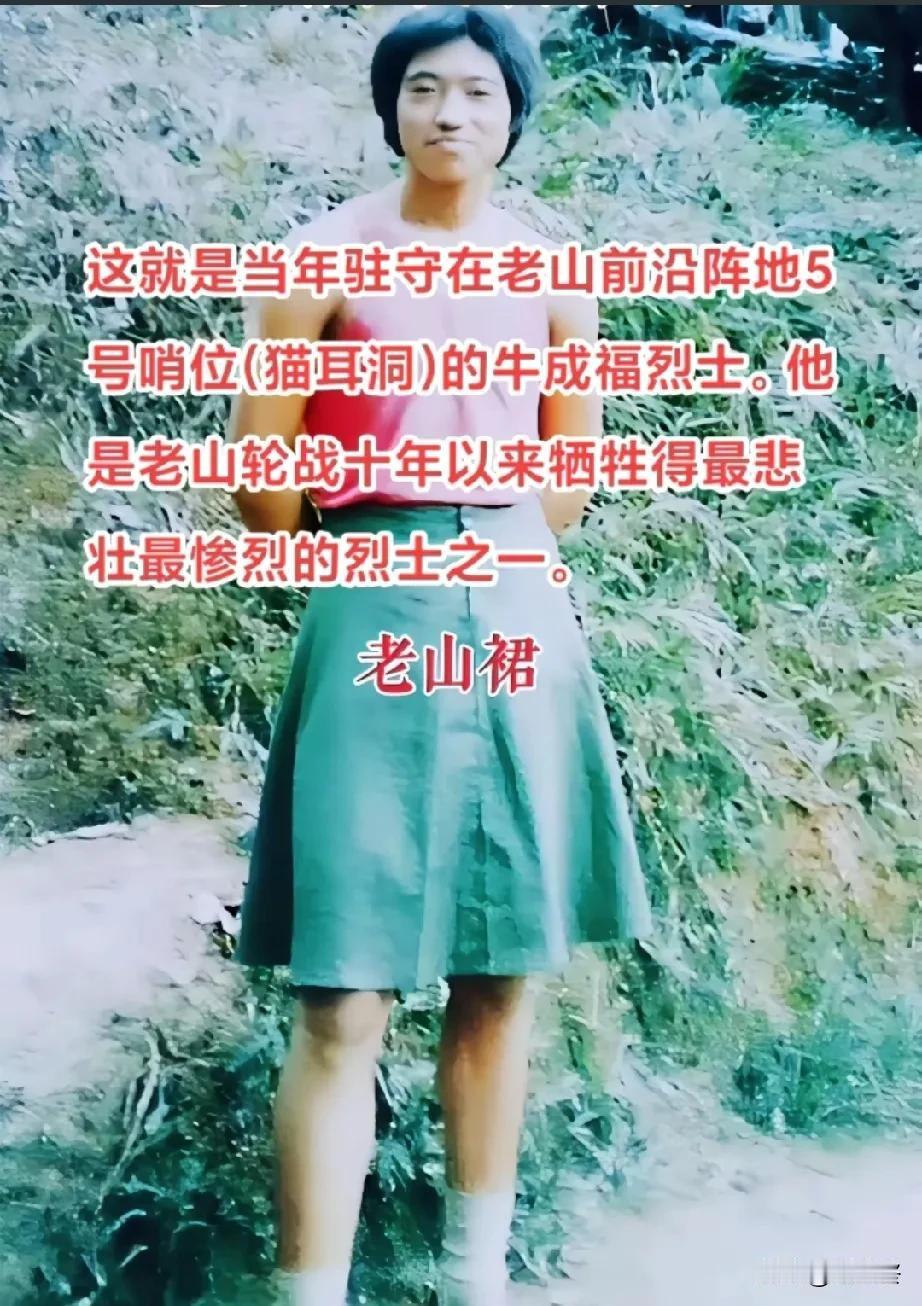

邱应发,1965年生于武汉新洲区阳逻镇,大专文化。1983年入伍,后被抽调前往老山前线参加对越自卫还击战,两次荣立一等功。退伍后,和史光柱一起作为全军英模报告团主要成员,在全国各地巡回作报告,1986年退伍回新洲区财政系统工作至今。 1984年深秋,老山前线的猫耳洞潮湿得能拧出水。邱应发抱着半自动步枪,后背贴着岩壁,裤腿上的泥浆结了层硬壳。他所在的班负责坚守116高地侧翼,越军的冷炮时不时落在附近,土块混着弹片溅进洞,他总得用胳膊护着怀里的步话机——那是全排的通信命脉。 第一次立一等功,是因为他冒死救了三个战友。那天越军炮火覆盖阵地,新兵小王被弹片划伤大腿,躺在开阔地带哭。邱应发看了眼手表,离炮击间隙还有三分钟,咬着牙冲了出去。他半拖半抱把小王拽到掩体后,刚回头,又看见两名战友被塌下来的土石埋了半截。 炮弹在头顶呼啸,他用工兵铲疯了似的刨土,手指磨出的血混着泥,硬是在第二轮炮击前把人拖了出来。指导员后来在表彰大会上说:“邱应发那会儿眼里就没炮弹,只有战友。” 第二次一等功,藏着个冷笑话。他带两名战士摸哨,摸到越军阵地前,发现对方的炊事班正围着铁锅煮东西,香味飘了过来。三人趴在草丛里,肚子饿得咕咕叫,邱应发却突然打了个手势——他看见越军哨兵把枪靠在树上,正蹲在锅边抢吃的。“抓活的!”他低声说。 三人扑过去时,越军还没反应过来,锅翻了,米汤洒了一地,五个俘虏被捆着押回来时,还在挣扎着喊“饭还没吃完”。这仗打得没开一枪,却端了个前沿补给点,战友们后来总笑他:“应发是靠‘饿’立的功。” 1985年,他和史光柱在人民大会堂做报告。史光柱双目失明,讲起战斗细节时,邱应发就在旁边补充,说哪次冲锋史光柱是怎么拽着他的衣角往前冲,哪次潜伏时史光柱把仅有的压缩饼干分给他半块。台下掌声雷动,有人喊“英雄”,他却红了脸,对着话筒说:“我不算啥,牺牲的战友才是真英雄。” 报告会结束后,有小姑娘递来笔记本要签名,他一笔一划写,笔尖总在“英雄”两个字上顿一下——他总觉得,这两个字太重,该刻在那些没能回来的名字后面。 回新洲财政系统报到那天,他穿了件洗得发白的旧军装,手里攥着退伍证,站在办公楼前看了半天。同事后来记得,这个“大英雄”第一天上班就闹了笑话:不会用算盘,对着报销单上的数字直挠头。他没不好意思,拿着算盘跟老会计学,中午别人休息,他就在办公室练,手指被算珠磨出茧子,嘴里还念叨着“个十百千,跟阵地坐标似的,得算准”。 这一算,就是三十多年。他管过农税征收,跑遍了新洲的村村寨寨,农户家的账本比自己家的还熟;后来管社保资金,每一笔支出都要核对三遍,说“这是老百姓的救命钱,错一分都不行”。有回下属想走捷径,说“这笔款子手续差不多就行”,他把文件往桌上一拍:“在前线,差一步就可能没命;在这儿,差一分就对不起良心。” 有人问他:“两次一等功,咋甘心在财政所坐一辈子?”他总指着办公桌玻璃板下的照片——那是116高地的合影,二十个年轻面孔,如今一半名字刻在了烈士陵园。“活着回来的,就得替他们好好过日子,好好干活。”他说这话时,阳光透过窗户照在他鬓角的白发上,像老山前线那些被炮火熏过的茅草,看着普通,却透着股韧劲。 从猫耳洞到财政所,从枪林弹雨到算盘账本,邱应发的日子过得像他的名字——“应发”,该做的事,就得踏踏实实做好。你说,这种把英雄的锐气藏进平凡日子里的坚守,是不是另一种了不起? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。