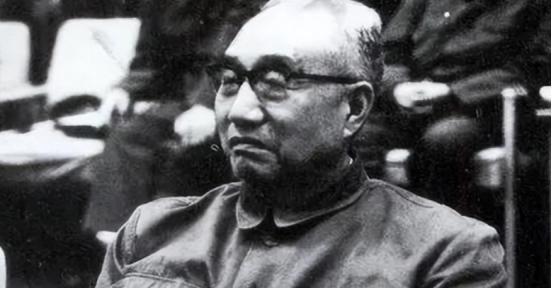

1955年,许世友喝得正高兴时,接到了北京打来的电话,他显得有些不悦,冷冷地说:“喂!我是大将许世友,你是谁?”很快,电话那头传来了一个熟悉而亲切的声音:“小兵恩来!” 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 1955年春,许世友正在院中与几位老战友聚会,酒桌上盛满了从山东带来的老酒,几盘热菜被简单地摆上木桌,酒过半巡,话题逐渐转到近期正热的军衔评定上。 有人调侃许世友,说他战功赫赫,若这次不评个大将,怕是天理难容,许世友听得痛快,举起碗便一饮而尽,满脸是信心与豪气。 他确实心怀期待,凭着数十年的南征北战,他觉得大将头衔理所应当,正当热闹之际,屋内电话铃声突兀响起,打破了酒桌上的喧嚣。 许世友起身走进屋里,略显不耐地抓起话筒,开口就是一句:“我是大将许世友!”声音里掺着酒意,也带着一丝得意。 他本以为是熟人来电,哪知那头传来一个平静而熟悉的声音,自称“小兵恩来”,话音刚落,许世友整个人一愣,手中的话筒没拿稳,差点掉落,他认得这声音,是周恩来。 他猛地意识到自己的开场话有些过了头,脸上的神情顿时收敛许多,站在原地没有再多说话,电话很快结束,没有多余的寒暄,也没有提及军衔之事。 回到院中,他没有再加入酒局,而是坐到一边,自顾倒了满满一碗酒,抿了一口,却再无先前的畅快,那一刻,他开始意识到事情似乎并没有他想象的那么简单。 第二天一早,许世友便收拾整齐,穿上军装,独自去了军区机关,他没打招呼,也没有提前联系任何人,他只是直奔大楼,坐在等候室的角落里,沉默无言。 他开始回想过往从军的每一战,从红军长征,到抗日战争,再到解放战争,他带兵冲锋,亲自搏杀,所获战功不少,但他也知道在这片土地上,像他一样的人还有很多。 那一通电话像是一记提醒,让他明白军衔并非只靠战绩,还牵涉到综合评判、组织平衡、战略布局,这些年他太习惯了用拳头说话,用胜利来证明自己,却忽略了许多更高层次的考量。 当军衔名单正式公布时,他被评为上将,而非他所期待的大将,军区机关内有人替他惋惜,也有人避而不谈。 许世友拿到任命书后,只是点了点头,没有多说,他返回办公室,一言不发地坐了很久,然后照常投入到日常事务中。 在那之后,许世友几乎不再参与关于军衔的任何议论,他开始更加严厉地管理部队,严格训练,亲自巡视,有人说他变得沉默了,也有人说他变得更专注。 他清楚军衔评定是一时的,而军队的战斗力才是根本,他带领部队进山拉练,深入边防检查,三天两头就扎进野外,亲自指导。 几次演习中,许世友始终站在前线,他提出新战术,纠正作战漏洞,甚至亲自下令取消几位指挥员的休假,要求全员重新整训。 战士们对他有怨言,但更多的是服从与敬重,他并未因此军衔受限而懈怠,相反,他用更高的标准要求自己与队伍。 一次突发的边境事件中,他带头率部支援,数日未眠,直至局势平息,此后不久,中央对他的表现给予高度肯定,他的指挥能力与执行效率在内部传达中被多次提及。 许世友从未再公开谈起那通电话,但每年春节前,他都会让人送上一份特制的茶叶包裹,亲自签名,送至国务院办公厅,他没说用途,也未注明地址,只有包裹上的两个字:“致谢”。 他仍旧是一名性格强硬、行动果决的军人,仍旧喜欢喝酒,喜欢旧战友围在身边,但他再没有在酒桌上提起过军衔评定的事,他知道在那通电话之后,他更清楚地看到了责任、看清了格局。 他不再是那个随口自称大将的许世友,而是那个踏实做事、安于岗位的军中铁人,他用余下的数十年,把全部精力投入到部队现代化建设中,不断培养后备干部,不断强调实战训练的重要性。 等他晚年整理资料时,那一年的任命通知书仍被他单独放在一个小木匣里,与其他军功章分开收藏,他没有解释为什么这么做,只是说那是一个特别的日子。 (主要信源:《周恩来年谱(1949—1976)》(中央文献出版社)K0712)