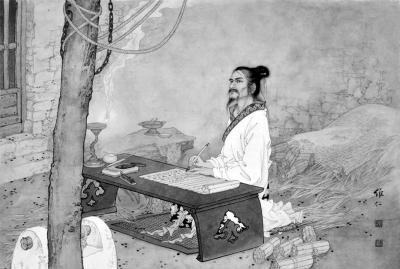

公元前 99 年,司马迁被绑在冰冷的木头架子上,衣服扒得精光,行刑的匠人手起刀落,司马迁由男人变成了一个阉人。妻子柳倩娘心疼的直流眼泪,之后她的选择,至今令人唏嘘落泪。 木架上的血滴在青砖上,结成暗红的冰。柳倩娘用麻布蘸着温水擦他脊背时,指尖触到结痂的伤口,他猛地一颤,却没出声。 案几上堆着的竹简晃了晃,最上面那片写着 “五帝本纪”,墨迹是上个月刚添的,还带着松烟的清苦。 她忽然想起二十年前,他从汨罗江回来,裤脚沾着湿泥,怀里揣着块楚地的竹简,说 “屈原投江处的水,凉得能冻透骨头”,那时他眼里的光,比未央宫的烛火还亮。 朝堂上的争论声仿佛还在耳畔。李陵五千步兵被八万匈奴围困的消息传回长安时,汉武帝把奏折摔在地上,满朝文武的骂声像冰雹砸下来。 司马迁站在阶下,藏在朝服袖里的手攥出了汗,他想起年轻时在陇西见过李陵练兵,那人身披铠甲,在沙场上挥剑的样子,比霍去病还烈。 “李陵杀了万余匈奴,虽败犹荣。” 他的声音刚落,汉武帝的怒喝就劈了过来:“你是想替贰师将军(李广利)开脱吗?” 那一刻,他知道自己闯了祸 —— 李广利是皇帝的小舅子,这话说得像在打皇家的脸。 司马谈临终前的喘息声,总在深夜钻进司马迁的耳朵。那年他躺在病榻上,枯瘦的手抓着司马迁的手腕,竹简上 “太史公书” 四个字被指腹磨得发亮。 “天下之史,不能断在我手里。” 老人咳着血说,司马迁跪在地上,额头抵着青砖,直到父亲手垂下去,还不敢抬头。 后来他跑遍大半个中国,在曲阜看孔子庙堂的礼器,在长沙凭吊屈原,在淮阴听老人们讲韩信的故事,那些脚印里的尘土,都被他扫进竹简的缝隙里。 柳倩娘总说他 “把天下装进了书里”,却没说他也把自己的命,系在了那支笔上。 受刑后的第三个月,司马迁第一次坐起来。柳倩娘把削好的竹片摆在他面前,砚台里的墨是她用松烟和着温水研的,比平时稠些,怕他手抖握不住笔。 他盯着 “夏本纪” 三个字看了半晌,忽然把笔扔在案上,竹片散落一地。 “成了废人,还写什么?” 他的声音哑得像被砂纸磨过,柳倩娘没捡竹片,反而抱来一捆新的,是她托人从南山砍的青竹,削得整整齐齐。 “你爹临终前,不是让你写史,是让你活着把史写完。” 她的手指划过他腕上的疤,“这疤疼,可比不过天下人等着看史书的盼头。” 未央宫的月光透过窗棂,落在摊开的竹简上。司马迁写 “项羽本纪” 时,笔锋里带着狠劲,柳倩娘在旁边抄录,见他写 “鸿门宴”,忽然停下来说:“那年你在沛县,听老妪说项羽烧阿房宫,眼里的火,跟现在笔上的墨一样。” 他抬眼看她,她鬓角的白发比去年多了些,抄书的手指关节有些肿 —— 那是常年浸在墨里,又要浆洗布料落下的。 他想起刚受刑时,她怕他寻短见,夜里总抱着竹简坐在他身边,烛火映着她的影子,像株守着寒梅的竹。 公元前 94 年的深秋,最后一片竹简被捆好。司马迁把 “太史公自序” 放在最上面,墨迹已干,透着股决绝的劲。柳倩娘数了数,一共一百三十篇,五十多万字,堆在屋里,比他们的床还高。 他忽然笑了,说 “当年在会稽看禹陵,当地人说大禹治水,三过家门而不入,我总觉得他心硬,现在才懂,有些事比家还重。” 她没接话,只是把竹简搬到干燥的地窖里,垫上防潮的艾草 —— 那是她提前三个月就晒好的,知道史书怕潮。 后来司马迁病了,躺在床上,话越来越少。柳倩娘就每天读一篇他写的史,读 “伯夷列传” 时,他忽然睁眼看她:“我写他们饿死首阳山,不是说傻,是说人总得有口气。” 她握着他的手,那只手曾经挥剑、握笔、翻遍皇家档案,现在枯瘦得像段老竹。“你的气,都在书里呢。” 她轻声说,他眨了眨眼,像放下了什么重负。 许多年后,刘向在皇家图书馆发现了那捆竹简。编订时,他见每片竹上都有两处墨迹,一处苍劲如松,一处娟秀似柳。 问起太史公的家事,老宦官说 “当年太史公受刑后,他夫人总在夜里抄书,说怕竹简坏了,史就断了”。刘向摸着那些重叠的字迹,忽然明白,有些史书不光是一个人的心血,是两个人用半辈子的疼,熬出来的光。 如今读《史记》的人,多赞叹司马迁的孤勇,却少有人知,那五十多万字里,藏着一个女子的选择 —— 她没在丈夫最狼狈时转身,反而拿起笔,替他把断了的史,续成了永恒。 就像地窖里的艾草,看似不起眼,却护住了那些字,在岁月里,一直亮到今天。