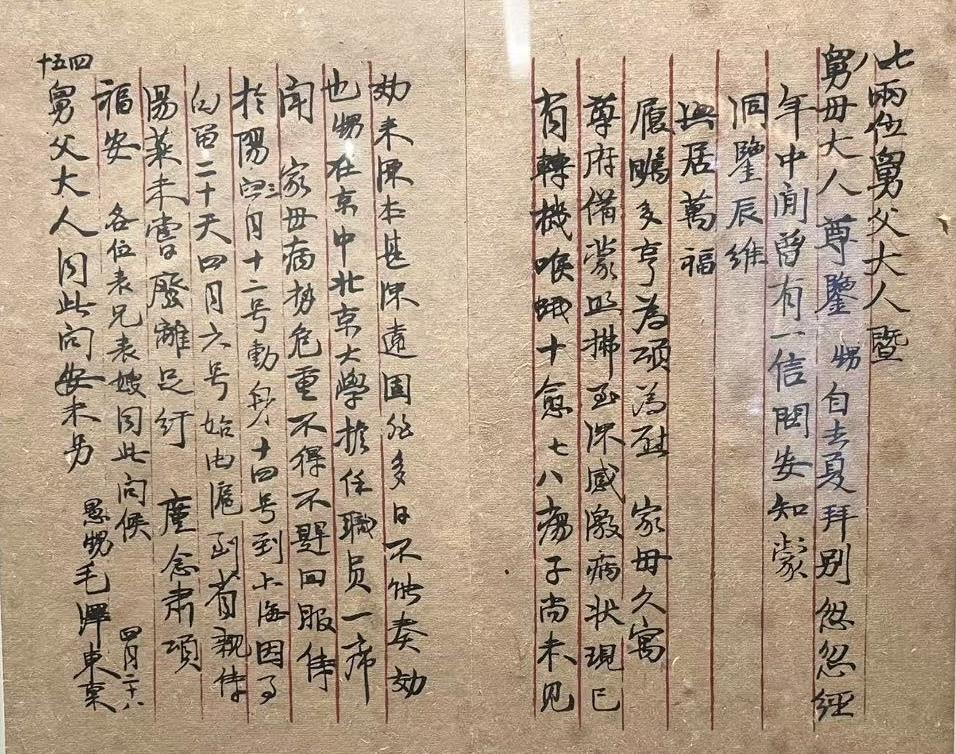

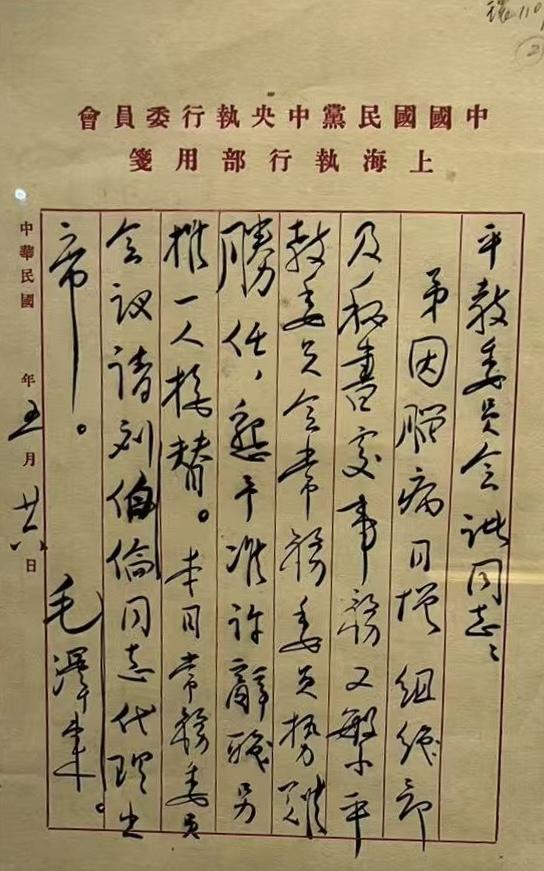

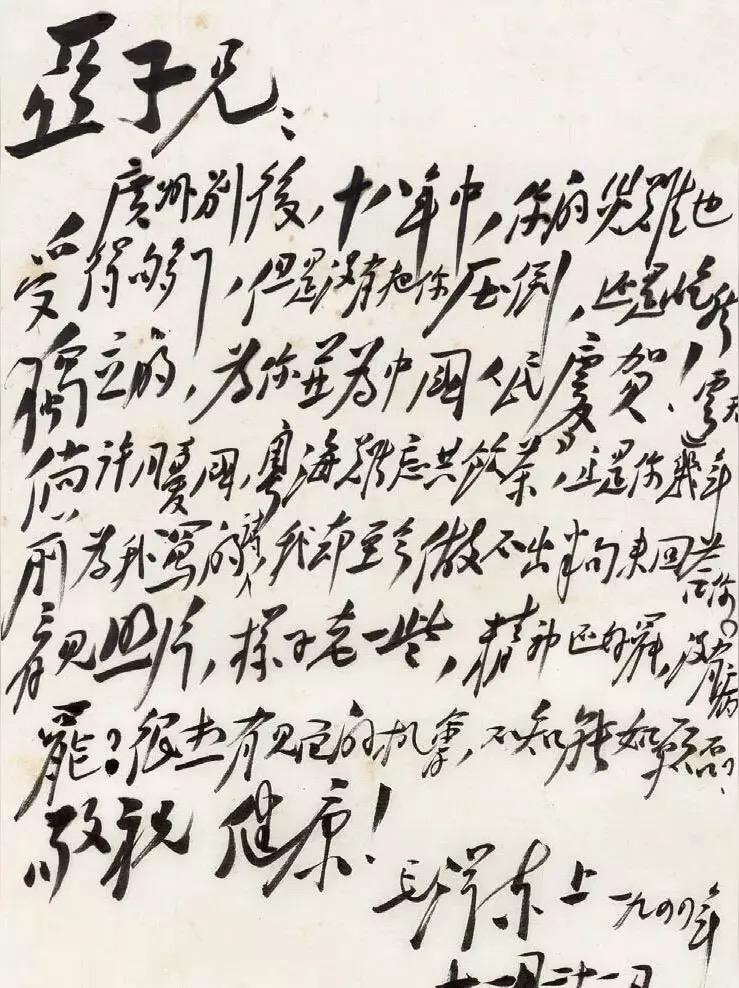

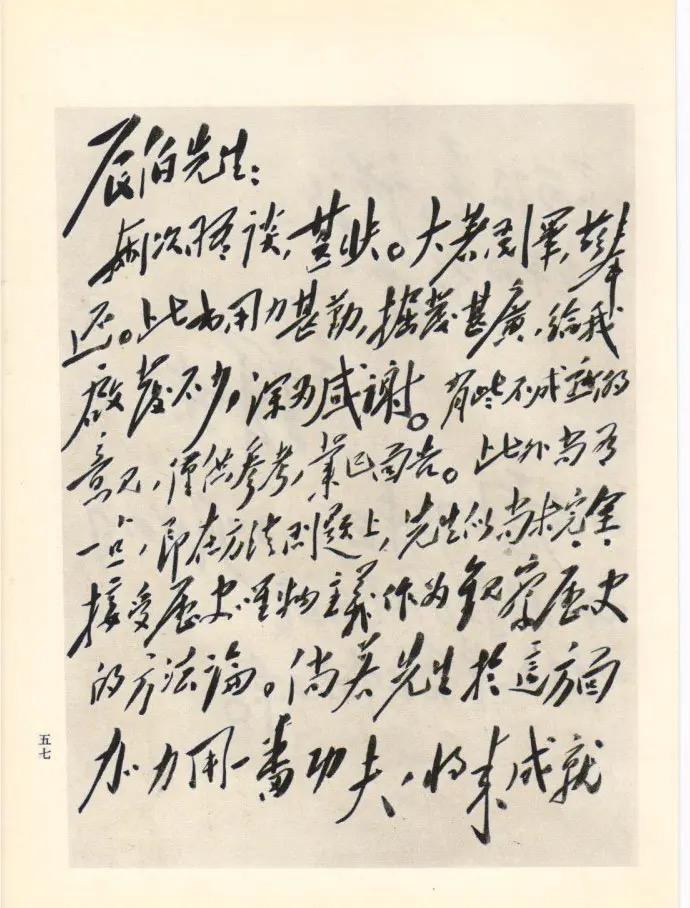

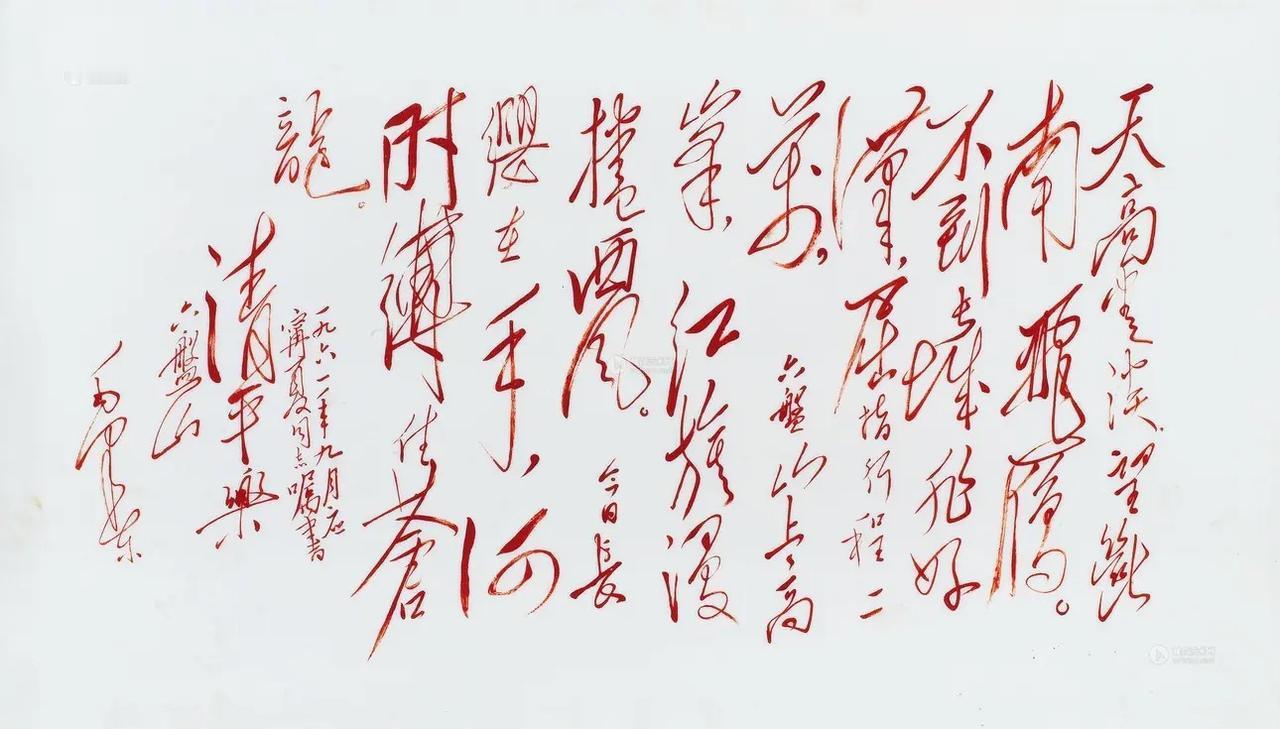

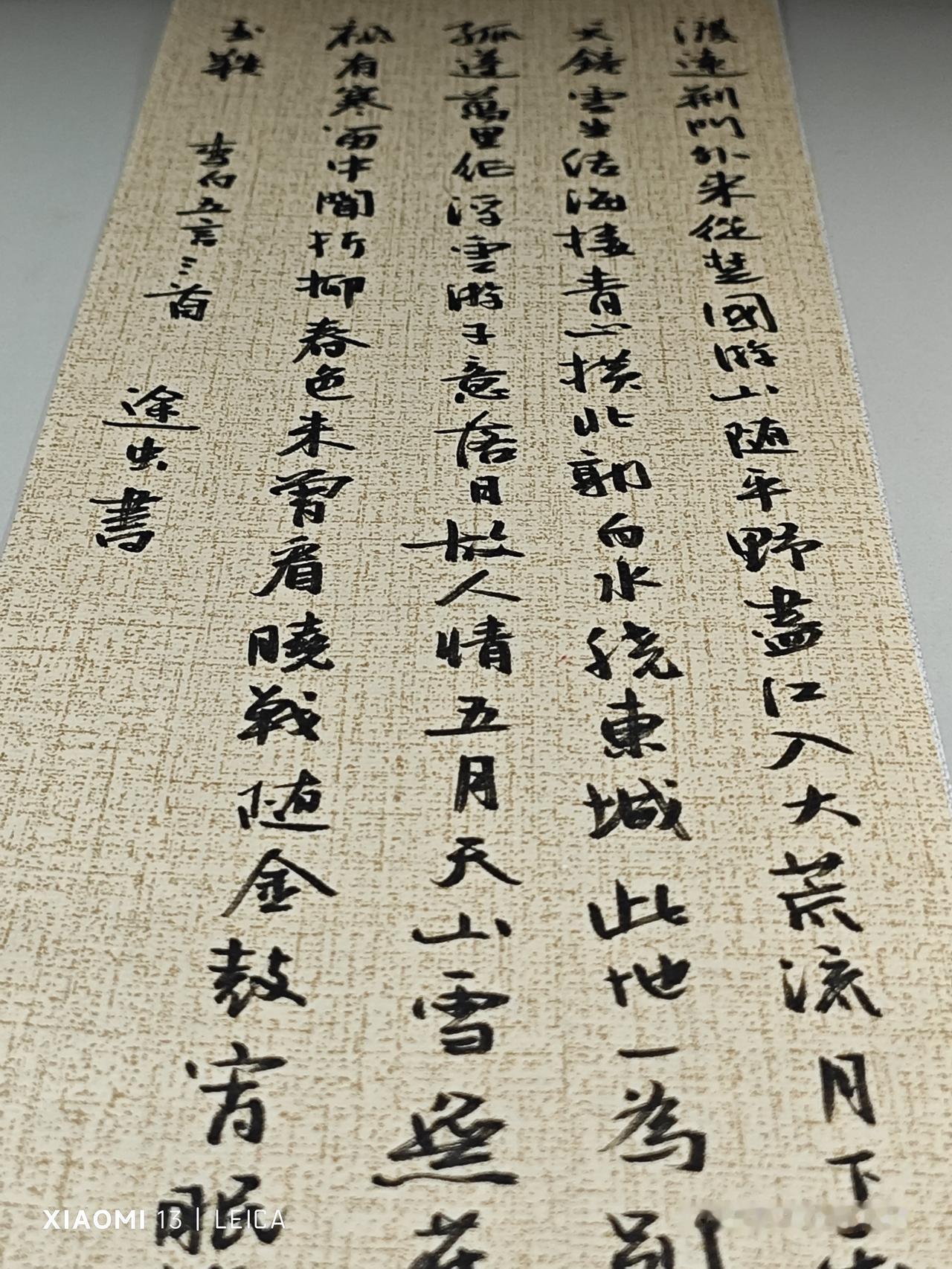

“毛主席的书法,19年时候还工工整整,怎么到了24年就飘了?”参观韶山纪念馆的小伙伴知道我近段在研究毛泽东,发问道。 我打开一看,第一张图(图一)是毛泽东于1919年4月28日,写给七、八舅父母的信,内容是告诉他们自己已回长沙照顾生病的母亲。当时,尚在求学的毛泽东不得不将母亲安顿在同窗蔡和森的家中。 第二张图(图二)是于1924年5月,致函国民党中央执行委员会上海执行部,请辞平民教育委员会常务委员。当时的毛泽东事务繁多,同时还有脑病,所以选择请辞实是不得已。 从照片来看,1919年的毛泽东,其字迹的确更工整,而1924年的字,则有点龙飞凤舞感。 “内行看门道”,毛泽东的字迹之所以有如此大的变化,是因为此间,毛泽东的字由临摹魏碑帖,转到了临摹二王的行草。 很多人说毛泽东的书法是在写作中练成的,因为他的著作达4000多万字,这是基本准确的。但之所以它是基本准确,是因为毛泽东实际也曾临摹过字帖。这个临摹,就包括我前面提到的魏碑帖和二王行草。 毛泽东是在康有为的提倡下,开始临摹魏碑体楷书,在20世纪初,魏碑之风靡,达到了几乎“无碑不成书”的地步,青年毛泽东也受到了影响。 后来,毛泽东曾在讲述练习书法的相关时说:“要反复看,反复记,等到帖的内容能背下来时就更熟了。”可见,他是临摹字帖的。 毛泽东还对临摹字帖有很深的见解,这点,我们从他这段话就能看出,他说:“ 记字的结构、造型、行气、章法。为什么这么复杂?毛泽东说,你要熟悉一个人,不是要记住他的高矮肥瘦吗?你还要记住他的五官特点呀!” 毛泽东还曾建议学书法的人,都和他一样,先从学习楷书开始,练好基本功,再去学行书、草书。切不能一开始就学行书、草书。 毛泽东领悟的书法学习真谛是:先把基本功打好,再言其他。 毛泽东的书法不是一天练成的,他一开始的书法,如大家所见的图一,虽然工整,但看起来比较普通。实际上,图一记录的是毛泽东学生时期的字迹,一丝不苟,工工整整。而图二,则记录的是毛泽东从学生变成社会工作者后的字迹变化,此时的毛泽东已经经常性忙不赢了,他不可能在写字的时候力求一个个都写的一丝不苟,他开始以行书为主,笔划连带多了起来。 毛泽东的书法变化,除了我的小伙伴给我们呈现的两个阶段,还有调整期、不定向期(狂草)期。也就是说,毛泽东的书法经历了无数次的变,而“变“恰是书法的真正要义。 调整期,又可分为西斜期、东斜期和西斜东斜期。先说,西斜期,是主要是30年代,西斜,顾名思义就是字斜向西边,这是毛泽东笔力退化的一个结果。为什么会笔力退化呢?因为此间的毛泽东根本没有时间练习书法,全部都是写作时写字,一切都是为了求快。 这一时期,他经常奋笔疾书,写《论持久战》时,他甚至连续写了七天七夜。这种极端的写作,对毛泽东的字迹造成了一定的影响,体现就是为了求快,而“笔力退化”。 接着说东斜期,时间是40年代,毛泽东的字从西斜到东斜是一个渐变的过程。此间的毛泽东依旧没有练习书法,他在长征途中,虽然看到碑文、刻字就会在瓦片上临摹下,反复琢磨,但终究也没有真正练习书法时间。他的书法底子进一步消耗,他似乎意识到了问题,在不断进行调整。 进入50年代后,毛泽东的字迹调整有了成效,他的字突然变得好看起来了,这很简单,因为此时的毛泽东又有时间练字了。 此时的毛泽东相当于一个极其有实践经验者,毕竟,他几乎每天都在不停地创作、不停地写字,但因为时间问题,他写出来的字都没有花时间“雕琢”,有时间了之后,这个问题自然也就解决了。 琢磨是拉通理论,当一个实践已经很牛的人,理论上做拉通时,他必定会迎来突飞猛进。所以这一阶段的毛泽东,其书法已经调整到了一个相当好的境地。 60年代,毛泽东几十年的书法实践和理论(经验)开始合二为一,他的书法达到如火纯青的程度,而此时,毛泽东的努力已经达到了开启天赋的程度,他的天赋开始出来帮他,其书法也进入最后一个时期:狂草期。 期间的毛泽东书法,大气磅礴,有排山倒海之势,并开始形成别具一格的“毛字”、“毛体”。 所以,我们最后可以总结:毛泽东书法大成的过程,也在论证那句“实践出真知”。