秦朝的灭亡很有意思,直到国都咸阳被攻破的时候,秦军的主力仍在,只是远在边关没有赶回来勤王。 秦始皇统一六国后,野心不小。为了稳住疆土,他派军队四处开疆拓土,南征北战。岭南这块地方,地势险要,气候又湿又热,还老闹瘴气,压根儿不是好打的地儿。公元前214年,秦始皇派大将任嚣带着50万大军南下平定岭南,赵佗是副将。这仗打得贼辛苦,越人熟悉地形,又擅长偷袭,秦军水土不服,折了不少人。不过灵渠一开通,补给跟上了,秦军终于拿下岭南,设了南海、桂林、象三郡。赵佗因为立功,当上了南海郡龙川县令,后来任嚣死了,他接手了岭南的军政大权。 这50万大军可不是摆设,那是秦朝的精锐,战斗力杠杠的。按理说,秦朝有这么一支部队在手,咋还能让人打到咸阳呢?这就得说到秦朝后来的乱局了。 秦始皇死后,秦二世胡亥上台,这家伙昏庸得不行,啥事儿都听赵高的。赵高这人,心眼儿坏得很,专权搞乱朝政,弄得民怨沸腾。公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,反秦的火一下子烧遍全国,各地诸侯也跟着闹腾起来。胡亥慌了,但也没啥好办法,后来还被赵高弄死。子婴接了位,可这时候秦朝已经是个空壳子,压根儿撑不住刘邦和项羽的进攻。公元前207年,咸阳被攻破,秦朝彻底玩完。 关键是,这时候赵佗在岭南干啥呢?他手底下有50万大军,按说北上勤王不算啥难事儿。可他没动,愣是没动。 赵佗这人,出身赵国,战国末期赵国被秦灭了,他投降秦军,后来跟着南征岭南,算是熬出头了。秦朝乱起来的时候,他已经牢牢掌控岭南,手握重兵,地盘偏远又易守难攻。他不是没能力回援,而是压根儿不想趟这浑水。为啥?秦朝那烂摊子,谁看不出来啊?胡亥瞎搞,赵高乱政,子婴上台也回天无力,赵佗心里门儿清:就算带着50万大军杀回去,救得了一时,救不了秦朝的命。 再说了,北上勤王风险太大。岭南到关中路途遥远,补给线拉那么长,半道儿还可能被反秦势力截胡。更别提,他要是走了,岭南这块地盘谁守?赵佗掂量再三,决定不掺和。他干脆封锁关隘,把秦廷派来的官吏收拾了,换上自己人,稳住岭南的局面。 这儿有个挺有意思的问题:要是赵佗真带50万大军北上,秦朝会不会多喘几口气?理论上,这支部队战斗力不弱,要是能及时赶到关中,跟刘邦、项羽干一仗,咸阳不至于那么快丢。可现实没那么简单。 首先,时间不够。从岭南到咸阳,千里迢迢,古代行军速度慢得要死,等到了,黄花菜都凉了。其次,秦朝内部已经烂透了,军队就算回来,指挥系统也乱七八糟,子婴压不住场子,根本组织不起像样的抵抗。再者,反秦势力不是只有刘邦和项羽,全国到处是起义军,赵佗就算打赢一两仗,也挡不住天下大乱的趋势。所以,50万大军回援,最多拖延一下秦朝的死期,改不了大局。 秦朝灭亡后,赵佗没闲着。公元前204年,他趁乱攻下桂林、象郡,统一岭南,自立为南越王,定都番禺(也就是现在的广州)。这家伙眼光毒得很,知道岭南这地方偏远,能自成一派。他搞了个“和辑百越”的政策,让汉人和越人通婚,还推广中原的种地技术,建市场,搞贸易,南越国慢慢就富起来了。 汉朝建立后,刘邦派人劝他归附,赵佗表面上应着,其实还是自己说了算。后来吕后搞禁运,他一气之下称帝,跟汉朝对着干。汉文帝上台后缓和关系,他又撤了帝号,表面当个藩王,实际上还是半独立的。他活了100多岁,在位67年,把南越国经营得有声有色。 赵佗不光会打仗,治理国家也有一套。他推农业,修水利,岭南的水稻种得那叫一个好;还搞手工业和商业,番禺成了贸易中心,东南亚的商船都往这儿跑。文化上,他把汉族的儒学和越族的习惯糅一块儿,建学校,既开了眼界又没丢根儿。南越国在他手里,真挺红火。 可再牛的家业也架不住后人折腾。公元前111年,汉武帝派兵南征,南越国扛不住,番禺被攻破,岭南并入汉朝。赵佗一手打下的基业没了。不过1983年,他孙子赵胡的墓被挖出来,金印、玉器啥都有,证明南越国当年确实辉煌过。 赵佗这人,聪明就聪明在看透了时局。秦朝完蛋是迟早的事儿,他没傻乎乎地去救火,而是保住自己手里的牌,打出一片天。50万大军没回援,听着挺可惜,但仔细想想,他要真去了,多半是白搭。历史这东西,成败往往看个人的选择,赵佗抓住了机会,才有了南越国的故事。 他的经历接地气儿,说白了就是审时度势,不瞎逞能。搁现在,不也一样吗?关键时刻,得知道啥时候进,啥时候退。赵佗用行动告诉咱们,乱世里保命比啥都强,聪明人得会挑时机。

一介闲人

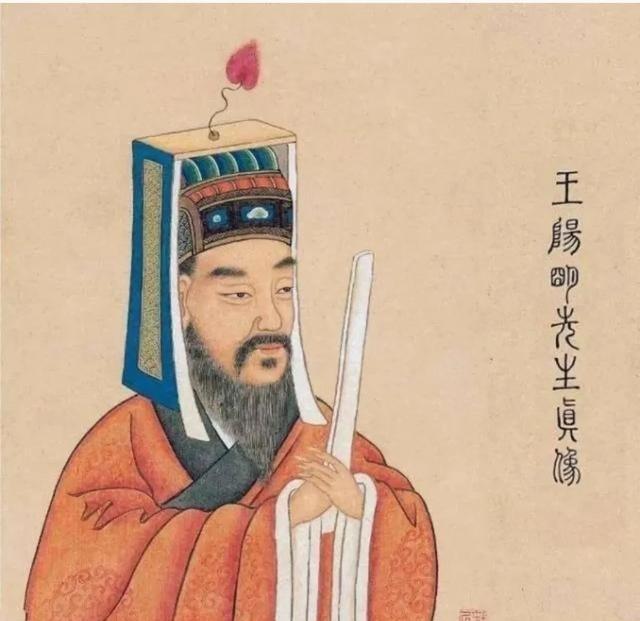

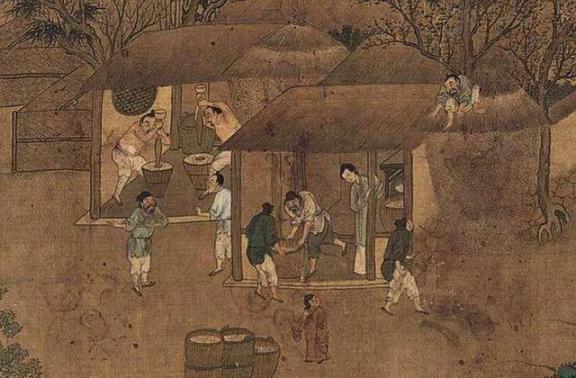

秦始皇活的时候,任嚣就对赵佗说,中原有事不要去救,当自立。