苏联如果还能再坚持10年,我们国家说不定已经收复台湾了,那时我国的外部环境出奇的好,欧美抢着要卖武器给中国,只要给的起钱,最先进的武器随便挑,觉得太贵?不要紧,中国加入北约,武器都可以送。

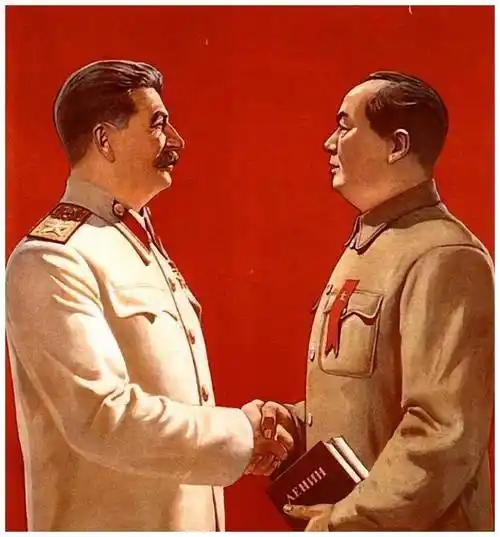

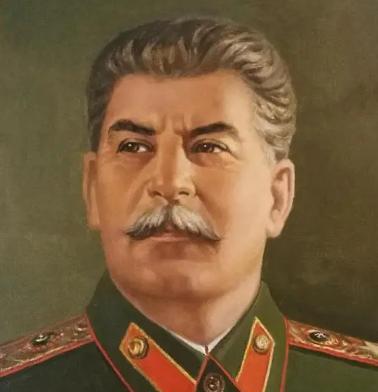

新中国成立后,便积极谋求重返联合国。对于新中国而言,能加入这一全球最重要的国际组织,无论在外交还是国际贸易方面,都将带来巨大的好处,助力国家在国际舞台上发挥更大影响力。 因此,新中国成立之初便表达了强烈的参与联合国事务的意愿,并多次致电联合国秘书长及联合国大会,要求驱逐蒋介石集团,恢复新中国在联合国的合法席位。同时,由于新中国与苏联签订了《中苏友好同盟互助条约》,苏联也在中国重返联合国的努力上给予了有力支持。 作为社会主义阵营的“老大哥”,苏联在当时的国际舞台上具有相当的影响力,而中国作为少数几个社会主义国家之一,自然受到了苏联的鼎力支持。新中国成立初期,外交事务和决策方式仍在摸索阶段,许多国际事务经验不足。苏联在这一方面成为了新中国的“导师”,不仅提供了大量建议,还在技术和策略上帮助新中国逐步确立重返联合国的路线。 在新中国恢复经济的时期,现代工业的基础建设核心便是苏联援建的重点项目,即“156项引进工程”中的第一批50个项目。 1950年2月,中苏领导人会谈达成共识,苏联政府同意帮助中国建设恢复经济急需的煤炭、电力、钢铁、有色金属、化工、机械和军工等50个重点项目。在执行过程中,由于情况变化,部分项目进行了调整:撤销了1个项目,合并了2个项目,实际建设的项目数量为47个。 正如周恩来在致苏联政府的备忘录中所言:“苏联政府对中国的91个新企业和正在进行的50个企业的援助,以及其他方面对中国经济发展的支持,将帮助中国人民逐步建立起自己的强大重工业和国防工业。此举对中国工业化和迈向社会主义具有极其重要的作用。” 这批援建项目不仅加速了新中国工业化进程,也为国防工业奠定了坚实基础,推动了中国现代工业体系的建立,成为中国工业发展和经济腾飞的重要起点。

20世纪80年代末,随着改革开放的不断深入,中国在国际上的地位日益提升。这一时期,中国政府在外交上采取独立自主、不结盟的方针,在美苏两大阵营之间,谨慎地保持着平衡。在中苏关系方面,经过近30年的对抗,双方终于逐步走向缓和与和解。1989年5月,戈尔巴乔夫访华,中苏关系实现正常化。苏联表示愿意向中国出售包括苏-27战斗机在内的尖端武器装备。这无疑极大增强了中国的国防实力。 与此同时,西方国家也在积极寻求与中国改善关系。欧洲多国先后解除了对华武器禁运,法国还向中国出售了"超级楼兰"预警机和"西北风"导弹。随着中国的国际地位不断上升,一些西方政客开始讨论让中国加入北大西洋公约组织(NATO)的可能性。在他们看来,中国强大的军事实力和广阔的市场前景,使其成为不容忽视的全球力量。将中国纳入以美国为首的西方阵营,不仅有利于遏制苏联,也有助于"西化"中国的政治制度。但中国政府对此保持着高度警惕,始终坚持不结盟原则。 如果苏联在20世纪90年代没有解体,中国的外部环境可能会有所不同。一个长期存在的强大苏联,在客观上制约了美国的单边主义倾向,也为中国集中精力发展经济创造了有利条件。两个超级大国的竞争,也使中国获得了更大的外交回旋余地。 在现实中,我们应本着"和平统一、一国两制"的基本方针,以最大诚意争取两岸和平发展、融合发展。

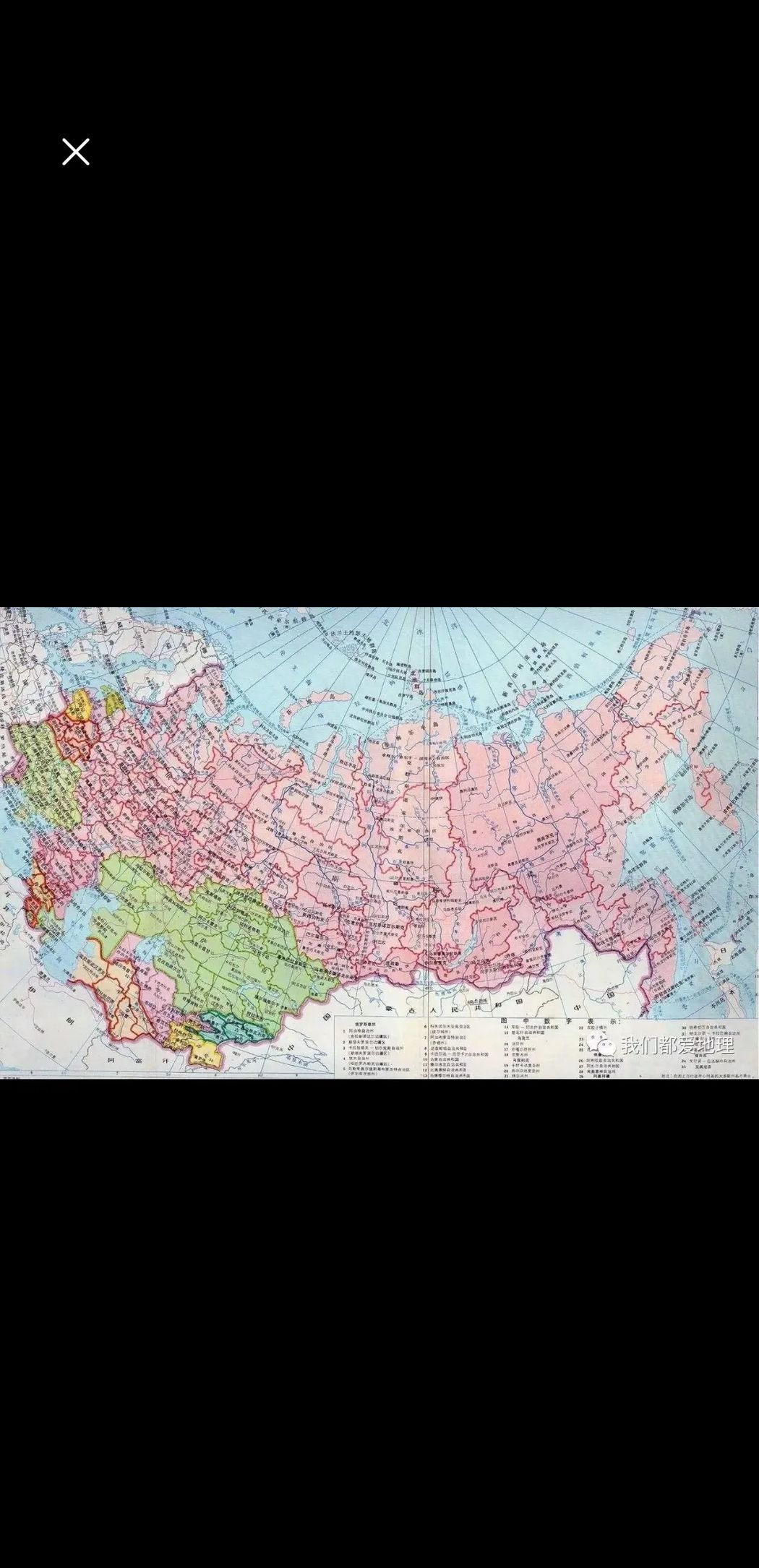

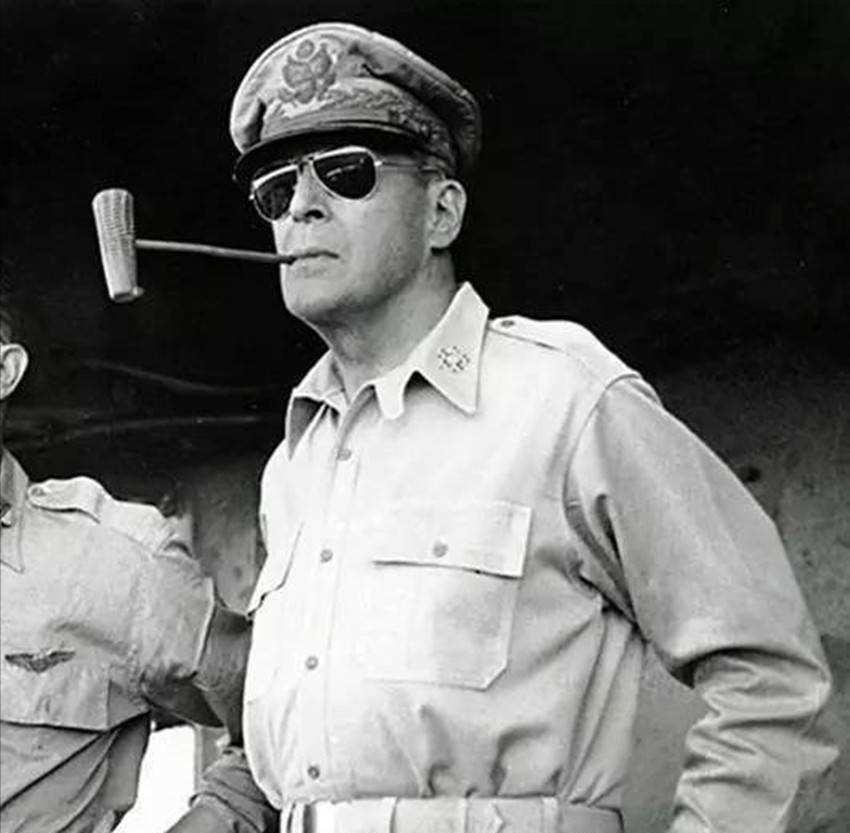

中苏边界问题一直是两国之间的一大历史悬案。新中国成立后,由于中苏同盟关系的建立,双方有意回避边界争议,未曾触及此问题。然而,到了20世纪50年代末60年代初,中苏关系逐渐恶化,裂痕日益加深。在苏联军事和政治压力不断加大的背景下,毛泽东开始重新审视中国的对外战略。尤其是在苏联屡次挑起边境流血事件、边界冲突愈演愈烈的情况下,毛泽东决定将中苏边界问题纳入中国的外交布局,作为缓和对美关系、联合全球反对苏联霸权主义的重要策略之一。1969年在中苏边境发生的自卫反击战,正是在这样的背景下展开的,这一战役直接促成了毛泽东对外战略的新布局。 在60年代初美苏夹击的严峻形势下,毛泽东调整了此前联苏抗美的“一边倒”外交政策,逐步将“苏联修正主义”也纳入中国反对的阵营,并提出了“反帝反修”统一战线的外交策略。在“反帝”和“反修”的力量分配上,毛泽东明确指出,虽然主要斗争对象是美帝国主义,但对美国对中国构成的威胁,毛泽东的看法开始出现转变。他认为,美国作为最强的帝国主义国家,同时也是最“虚弱”的,因为它“手伸得太长”,势力分布过于分散,“十指按跳蚤,一个也按不住”。 1961年5月,美国在越南南方展开“特种战争”。1962年,毛泽东在与越南国防部长武元甲分析形势时便指出,美国若在东南亚地区进一步出兵,将会身陷泥潭难以自拔。若中越和东南亚国家一起牵制美国,它将难以应对。