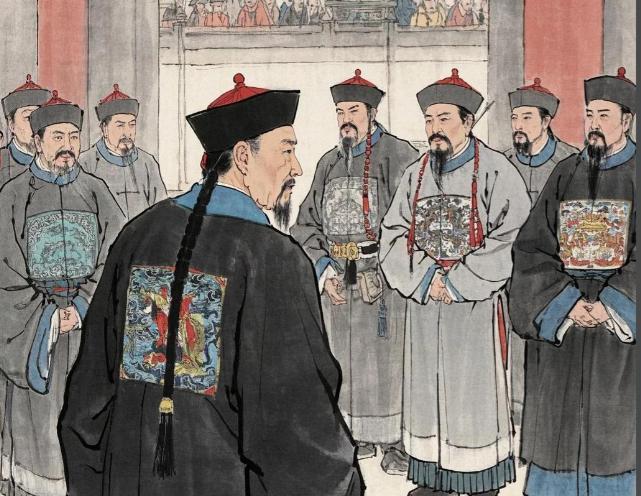

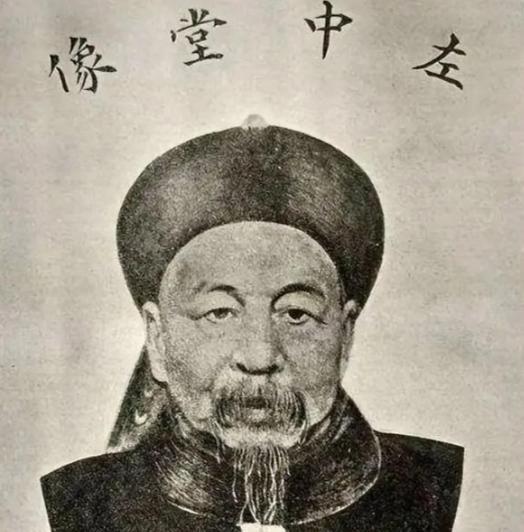

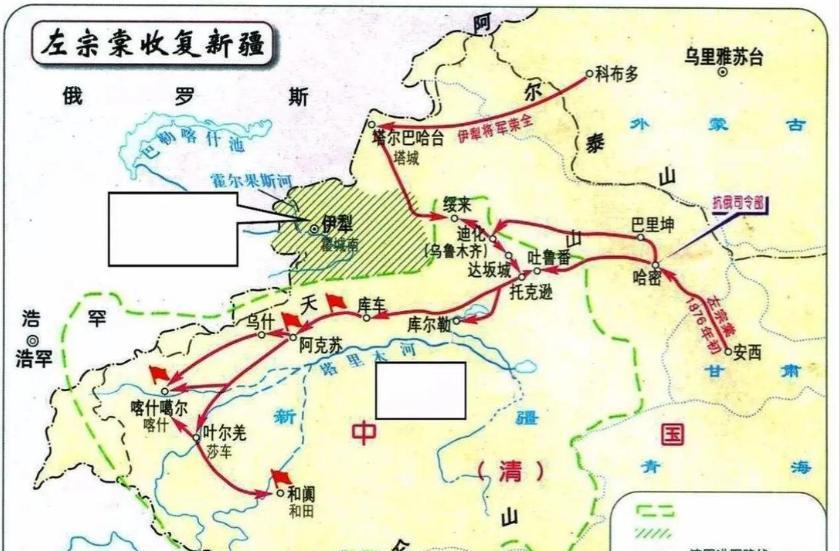

谁是晚清最后的战略家?《剑桥中国史》的答案是左宗棠,面对列强环伺的破碎山河,是他帮中国走出了近代史上最为凶险的生死棋局。 长期以来,左宗棠和曾国藩同为湖南人,曾剃头和他的家书火得一塌糊涂,左宗棠反而因为某些不可言说的原因而充满争议,冷锅冷灶。但历史人物的复杂性,恰恰就是民族命运的折光。 今天之所以聊这个话题,主要是有位在卫视工作的朋友,他们剧组鼓捣好几年,终于拍摄完成了大型历史纪录片《左宗棠收复新疆》,将于8月4日起,每周一至周四19:30,在湖南卫视、芒果TV和金鹰纪实卫视播放。 金鼓声沉玉塞夏,天山雪映战袍稠。而今若问英雄事,唯见青史说左侯。 1876年,左宗棠抬棺西征时已是64岁花甲之年,患有眼疾和慢性疾病。 1878年收复新疆全境后,他五次上奏清廷,主张新疆建省。此后,清政府正式设立新疆行省,巩固西北边防。 1880年,他左眼失明,肺部疾病加剧,但仍被调任军机大臣兼总理衙门大臣,主导对俄谈判,签订《中俄改订条约》,迫使俄国吐出伊犁九城。这是近代中国首次通过武力威慑收复失地,也是沙俄自彼得大帝以来,首次吐出吃到嘴里的肥肉。 1885年9月5日,左宗棠病逝于福州,葬于长沙市雨花区跳马镇白竹村。清廷追赠太傅,谥号“文襄”。 如果任由沙俄步步蚕食,这货必将吞并新疆全境。此后,沙俄会把新疆作为前进基地,沿长城东进。届时,蒙古草原一马平川,无险可守,敌强我弱,连北京都会沦为边城。但真正让慈禧下定最后决心的却是军机大臣文祥。 1876年,慈禧终于下达出兵命令。但当左宗棠凝视新疆地图时,他看见的是大清龙椅下埋了三代人的火药桶。自1690年乌兰布通之战起,准噶尔汗国就像一把悬在清廷脑袋上的利剑。 1696年,昭莫多战役,清军用火炮轰碎三万准军,噶尔丹最终死于科布多。 1731年,清军在和通泊之战中遭遇准噶尔军伏击,仅2000残兵逃回科布多,史称“和通泊之殇”。此战是清军18世纪最大败绩,此后清廷暂停大规模西征,转为防御。 1755年,乾隆两路大军钳形夹击,直捣伊犁,把准噶尔汗国埋进伊犁河谷的尘土里,终结了持续近七十年的拉锯战。 但草原狼烟刚熄,沙俄的熊爪子就伸过来了。1867年,中亚屠夫阿古柏带着洋枪队翻过天山,在喀什噶尔建起“哲德沙尔汗国”。沙俄则趁机扑向伊犁,美其名曰“代为保管”。 新疆就像一块被撕碎的锦缎,北疆飘着双头鹰旗,南疆插着新月弯刀,大清龙旗则蜷缩在哈密粮仓瑟瑟发抖。面对这种撕裂态势,左宗棠定下了“缓进急战”“先北后南”的战略方针。 “缓进急战”,主要是因为千里戈壁,粮饷转运困难,而粮草又是决定战役胜负的关键。为此,左宗棠在哈密屯田积谷,通过巴里坤清代粮仓集中储备,8座粮仓总储粮量超2.4万吨,并与周边屯田区共同形成“东疆粮仓”体系。 “先北后南”的精妙之处就在于地理控制:夺取乌鲁木齐之后,可切断阿古柏与沙俄的陆路联络。南疆塔里木盆地沙漠纵横,一旦失去北疆支撑,叛军就是瓮中之鳖。 1876年8月,刘锦棠率军突袭黄田。黄田胜利后,清军乘胜追击,于8月17日围攻古牧地要塞,并全歼守军。在得知乌鲁木齐防御空虚后,刘锦棠果断决策,于8月18日架炮轰城,吓得敌军溃逃,清军当日收复乌鲁木齐。 1877年4月,刘锦棠率军转进至天险达坂城,借沙尘暴掩护,用德国克虏伯大炮精准摧毁敌人火药库,取得战役胜利。 1878年,左宗棠将棺木运抵哈密,三面合围伊犁,对伊犁俄军形成军事压迫态势。最终,沙俄因忌惮于左宗棠决死之心而妥协,于1881年签订《中俄改订条约》,归还伊犁。 今天,当我们回望这场不可思议的远征,所谓“缓进急战”就是农耕文明对游牧文明的降维打击,用“缓进”编织后勤网络,用“急战”闪击乌鲁木齐,把农耕文明的耐心熬成克敌制胜的谋略。 但左宗棠并非战神,反而更像一位匠人,把破碎的山河当拼图,用棺材当尺规,在戈壁滩上复原中华蓝图。他的最高境界也并非用兵如神,而是遍植左公柳,把军事胜利酝酿成文明存续的源头活水!