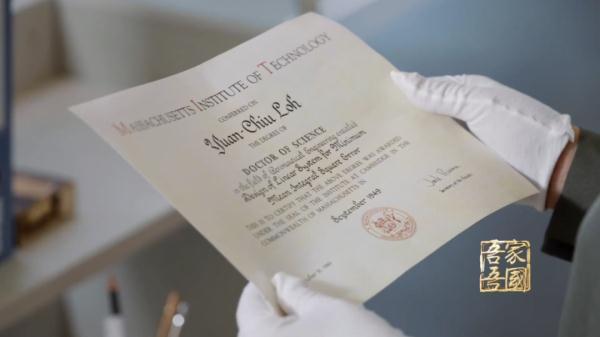

陆元九说自己是中国人,回国为祖国做点事情,陆元九还说:中国航天要100分,99分都是零!没想到,说出这句话的竟是位在美国手握顶级技术的科学家,更让人震惊的是,陆元九放弃优渥生活回国时,行李箱里装着整整两麻袋技术图纸! 1956年的北京,风刮得正紧,卷着尘土打在人脸上生疼。 陆元九裹紧了身上的旧大衣,踩着满地碎石子走进国防部五院那座灰扑扑的院子,手里拎着的两个麻袋沉甸甸的,里面装着他从美国带回的全部家当,满满两袋手写的技术图纸。 这两袋图纸的来路,藏着太多不为人知的紧张。 在麻省理工学院的那几年,他研究的惯性导航技术是航天器的核心,实验室门口常年站着保安,连日常用的咖啡杯上都印着“机密”字样。 老板给的薪水足够在波士顿买下带花园的洋房,妻儿住着宽敞舒适,可他总在深夜对着窗外的月亮出神。 收音机里偶尔飘来的祖国消息,说新中国刚起步搞航天,连像样的测试设备都凑不齐,报纸上画着的“卫星上天”还只是个遥远的梦想,这些都像针一样扎在他心上。 1956年,他瞒着家人递交了回国申请。 美国移民局的人找上门,把文件重重拍在桌上,给出两个选择。 留下,就能拿到绿卡,还能带领团队继续研究走,所有的图纸,笔记一件都不能带走。 他对于美国可能的优渥生活没有丝毫犹豫,回家就开始整理东西。 西装,手表这些值钱物件全被他丢在一边,只把最关键的技术参数,计算公式抄在薄薄的稿纸上,小心翼翼塞进旧书本的夹页里,最后装了满满两麻袋。 过海关那天,检查的人翻出麻袋,见里面全是些手写的潦草字迹,骂了句“穷酸”就挥手放行了。 他站在一旁,攥着衣角的手全是汗,那些可不是普通纸片,是他熬了无数个通宵,从海量数据里一点点提炼出的核心技术,是能让祖国航天少走弯路的“真经”。 分到国防部五院的那天,他被领到一间旧仓库前。 窗户糊着纸,风一吹就哗啦响,冬天冷得连钢笔都冻住,有人给他搬来一张缺了腿的破木桌,说这就是实验室了。 他解开麻袋,把图纸一张张摊在桌上,阳光透过纸窗照进来,在字里行间投下细碎的光斑。 同事们围过来看,指着上面复杂的公式直咂舌,他拿起铅笔在图纸上画着,说只要每一步都算准了,就一定能搞出来。 他对精准的要求近乎苛刻。 有次测试陀螺仪,指针差了0.1度,助手觉得肉眼都看不出来,说差不多了,他当即把测试报告撕了,说天上差0.1度,落地就会偏出几十公里,航天领域没有“差不多”。 那阵子,他带着学生泡在仓库里,用算盘一遍遍核对数据,手指磨出了厚厚的茧子。 设备不够,就拆了自行车轮做模型,模拟卫星运行轨迹。 有次通宵加班,年轻的技术员趴在桌上打盹,醒来时见他还在演算,眼镜滑到鼻尖上,嘴里念叨着再查一遍电阻值。 后来中国第一枚导弹成功上天,控制系统里的很多设计,都能在他带回的图纸上找到最初的影子。 再后来,他在中关村的平房里搭起新的实验室,团队只有二十几人。没有先进设备,就用锉刀一点点打磨零件。 没有计算机,就用铅笔和尺子画图纸,硬是主持研制出了中国第一台液浮陀螺仪,那是导弹和卫星导航系统的核心技术。 他教学生时要求极严,画图不能用模板,实验笔记必须用钢笔写,不准有半点涂改,还让他们用算盘练习基础计算,说细致和耐心都是磨出来的。 晚年的他依旧闲不住。 火箭发射出问题,他拄着拐杖上山检查残骸,用手摸,用放大镜看,凭着一辈子的经验找出那些常人难觉的缺陷。 有人劝他年纪大了该歇着,他说知识不是拿来摆着看的,要用在机器上,用在飞行器上,飞上天才算数。 他从不接受特殊待遇,办公室里堆满了图纸和笔记,就像刚回国时那样。 他活到了103岁,一辈子都在为中国航天忙碌。 那些从美国带回来的图纸早就泛黄了,可上面的公式依旧清晰。 他教过的学生,成了中国航天各个领域的骨干,把他那股子较真的劲儿一代代传了下去。 如今中国的火箭能上天,卫星能回收,宇航员能走出舱门,这些进步的背后,都藏着他和那一代人的心血。 陆元九精神里,有对祖国的赤诚,有对科研的严谨,有对事业的执着。 这些都藏在他带回的图纸里,藏在他撕过的报告里,藏在他教学生时画下的每一条线条里,也藏在他为中国航天走过的每一步里。