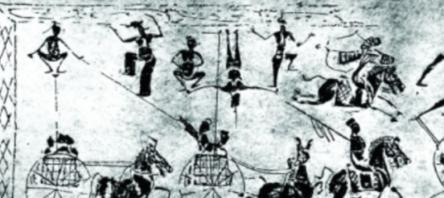

1980年,河南新野,一男子下乡转悠,进了1户农家“讨水喝”。突然,他看到鸡窝上盖着1块儿奇怪的砖,又厚又大,还有图案。他狡黠一笑,试探性地开口:“大爷,送我一块砖头行不行啊?” 一块被当作鸡窝盖的破砖头,竟然引起了下乡男子的极大兴趣。七块钱在那个年代可不是小数目,够普通人家半个月的开销。这个戴眼镜的男子为啥对一块砖头如此执着?农民大爷心里犯嘀咕,难道这砖头真有什么名堂? 说起这个故事,得从1980年那个火热的夏天讲起。改革开放刚起步没几年,国家开始重视文物保护工作。河南省文物考古队的老齐接到任务,要到豫南地区进行文物普查。老齐本名齐建华,1942年生人,河南大学历史系毕业,在文物考古这一行干了十多年,算是个老把式。 那天下午,老齐骑着自行车在新野县樊集村转悠。天气热得要命,他汗流浃背地进了一户农家讨水喝。这家主人姓张,六十多岁,是个朴实的庄稼汉。老齐喝完水正要走,眼神却被院角的鸡窝吸引住了。 鸡窝顶上盖着一块砖,这砖明显跟普通砖不一样。又厚又大不说,上面还有精美的图案。老齐一看就知道这不是凡品。画像砖是模印或捺印有图画的砖,一般都砌墓室的,是介于雕刻和绘画之间的一门艺术。凭着多年的经验,老齐断定这是汉代画像砖。 河南的画像石以南阳为中心,分布在唐河、桐柏、邓县、新县、方城、叶县、襄城等处,新野正好在这个范围内。老齐心里明白,这块砖的价值可不简单。 张大爷说这砖是他前年在后山坡干活时捡到的,看着结实就拿回来盖鸡窝了。他哪知道自己捡了个宝贝。老齐没有急着说出真相,而是试探性地提出要买这块砖。七块钱在当时可不是小数目,一个教师一个月工资也就十来块钱。 张大爷觉得奇怪,一块破砖头咋能值这么多钱?但老齐说得诚恳,又给钱又解释,说这是文物,交给国家是做贡献。张大爷半信半疑,但还是同意了这笔买卖。 老齐带着这块砖回到省里,专家一看就激动了。经过清洗和鉴定,这块砖被确认为汉代的”平索戏车车骑出行画像砖”,高35.6厘米,宽105.5厘米。砖上的图案描绘了汉代贵族出行的盛大场面,车马仪仗井然有序,人物形象栩栩如生。这种”平索戏车”是汉代特有的一种杂技表演,反映了当时丰富多彩的文化生活。 专家们认为这是研究汉代社会生活、艺术水平和丧葬制度的重要实物资料。这块画像砖工艺精美,保存完整,具有很高的历史价值和艺术价值。很快,它就被正式收藏进河南博物院。 1981年1月15日,国务院批转国家文物事业管理局关于加强文物工作的请示报告,要求各省区市进行文物普查或文物复查工作。老齐的这次发现,正好赶上了这个大背景。他的工作方法和敬业精神在全省文物系统得到了推广。 这件事在当地传为佳话。张大爷后来知道自己家鸡窝上的砖头成了博物馆的宝贝,既自豪又觉得不可思议。他经常跟邻居们说起这事,每次都感慨万分。 老齐因为这次成功的文物征集,获得了河南省文物局的表彰。此后十多年,他继续在文物普查第一线工作,亲手征集保护的各类文物达数百件。直到1995年退休,他都没离开过这个岗位。 如今,这块汉代画像砖静静地躺在河南博物院的展柜中,向每一位参观者述说着两千年前的辉煌历史。这里的一块块汉画像砖向我们述说着历史的故事,它不仅是一件珍贵的文物,更是连接古今的文化桥梁。 从农家鸡窝到博物馆展柜,这块画像砖经历了一段传奇的旅程。它见证了改革开放初期文物保护工作的发展,也体现了普通民众对文化遗产保护的理解和支持。 一块被农民当鸡窝盖的砖头,竟然是价值连城的汉代文物。你身边有没有类似的”破烂”?也许下次遇到收废品的,你也该多留个心眼。欢迎大家在评论区分享你们家里的”宝贝”发现!