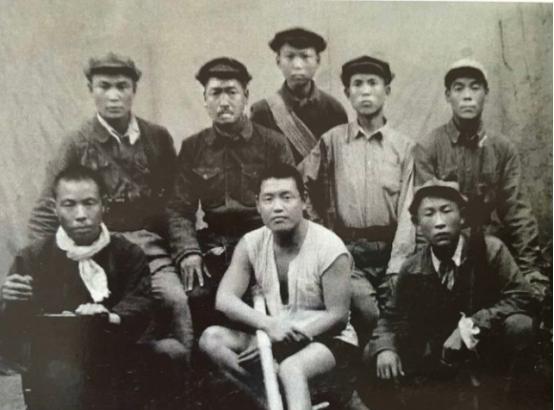

75年毛主席接见各大军区领导,看见马宁后:出个字谜,给你猜猜? “马司令,猜个字谜如何?”——1975年12月21日的中南海会客厅里,毛主席先开了这个头。气氛顿时轻松,各军区首长不自觉地挺直了腰杆,却又被这句话逗得相视而笑。马宁愣了两秒,答声“主席请出题”,一场看似随意的互动由此展开。 大、小、跳、跑、吃肉、吃草——谜面甫一抛出,满屋子的人都皱眉。十来秒过去,没人作声。毛主席微微一笑,轻声点破:“一个‘骚’字。”随后补上一句,“你独领风骚呀。”众人恍然。其实,这句评价背后藏着领导人对一位能亲自驾机的空军司令员的格外欣赏,也暗含对新一代空中力量的厚望。 镜头如果倒回到1949年9月的北平西郊机场,马宁正盯着跑道末端那架喷着油烟的老式教练机发呆。政协第一届全会的掌声仍回荡耳边,毛主席在开幕词里提出“陆海空三军都要强大”。他听完心里就冒出一个大胆念头:“我这条左腿短四厘米也要飞。”当时不少同僚觉得他是在做梦,毕竟外军飞行员的体检标准“苛刻得像裁纸刀”,而马宁伤痕累累。 有意思的是,马宁的飞行路反倒是从一道“否决”开始。苏联军医看见他那条拼过三次钢板的腿,直接摇头。马宁没急,抓起电话找到老战友詹少联,半开玩笑半认真:“老詹,你当年能把我从手术台上捞回来,这次帮我把人塞进驾驶舱不过分吧?”几句话,化解了第一次体检危机,可新的难题随即冒出——嗅觉测试五瓶味道仅闻对三瓶。医生面无表情地递来“未通过”字样。马宁心里只蹦出一个念头:不能被阴沟里翻船。他找到吴法宪,态度强硬,“要么让我飞,要么我回陆军,没有第三条。”吴法宪哭笑不得,只好批三百斤小米医鼻子。这段插曲后来在空军内部成了茶余笑谈。 半年苦练,马宁成了那批学员里第一个放单飞的人。第一次升空,他在1500米高空做完规定动作,机头对准跑道,轮胎轻吻T字布,苏联教官跳下扶住他肩膀,只说了两个词:“哈拉少,勇气!”从那刻起,马宁身上多了一个新标签——“能飞的司令苗子”。 时间线往前推再远一点,少年马宁其实是靠写日记被老师夸过的孩子。那篇写乞丐挨冻的短文,让他第一次意识到:改变命运不靠怜悯,而靠力量。再往后,他在太行山区炸铁路、在上党战役堵山口、在鱼台硬扛腹部流弹,留下一身旧伤。每一次负伤复原,他都和医生打赌:“下一仗我还在。”这种近乎倔强的自我要求,为日后爬进座舱埋下伏笔——飞行是一种对身体极限的持续挑战,他早已习惯跟极限打交道。 1955年,一江山岛战役前夕,空军内部争论是否由司令员亲自勘察敌情。多数人谨慎,担心万一被敌炮火击中,指挥链会断。马宁一句“侦察照片要最新的,最保险的方法就是飞过去照”堵住所有不安。他驾驶轰炸机低空掠过岛屿,及时把敌方火力点的位置带回。岛屿收复后,毛主席特地在电报里点名夸奖空军火力配合到位。这场战役也把“陆海空三军一体化”从纸面写进实战,为后来沿海防御体系提供了可复制模板。 进入七十年代,空军最高职位更迭被提上议程。周总理、李德生等人列出条件时,有一条写得很直接:司令员本人要能上天。这在世界范围内并不常见,却符合我国空军处在追赶阶段的实际。李德生想到了当年穿同一条壕沟、如今还能自己拧油门的马宁,便向毛主席推荐。1973年春天,兰州军区电话通知马宁赴京述职,他还以为是例会。直到会议闭幕,中央宣布任命,他才后知后觉。“脑袋嗡的一下”,马宁后来形容那种瞬间的压力。 1976年唐山大地震考验了空军的快速投送能力。马宁下令:航线不论长短,二十分钟内完成装载;杨村机场跑道被浪涌震裂,直接改降南苑。专机到北京后,他只说一句,“国务院见”。空军三天运出两万名伤员,两万余吨物资,最繁忙时二十六秒一架起降。这是一次硬实力展示,也是对马宁统筹协同能力的实证。 1984年离休,马宁依旧关注全球军用航空技术动态。有人问他为何不选择彻底放松,他抬抬左腿,“这条腿和飞机一样,停久了就要锈。”言语平淡,却依旧锋利。2010年冬病逝,空军礼兵为“能飞的司令”拉响最后一次礼炮。对不少老飞行员来说,马宁那句“要飞得上去,也要指得下得来”仍是座右铭。 再回到1975年那个字谜。六个意象被巧妙组合,谜底不止“骚”这个字,更像一份嵌在玩笑里的军中箴言:敢跳敢跑、能吃草也能吃肉,大小兼顾,上下翻飞。马宁听懂了,也做到了。

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)