1863年12月,李鸿章背信弃义,杀死献城投降的太平军八王及两万名放下武器的士卒。洋枪队首领戈登怒不可遏,拿着洋枪去找李鸿章决斗,李鸿章不敢招架,闭门不出,事后拿出一笔重金,才封住了戈登的嘴。

那年,太平军困守孤城,粮草断绝,援军无望,八位副王死守城池,把最后希望寄托在忠王李秀成的反攻上。

城外淮军的包围圈越缩越紧,戈登率领的常胜军架起最新式的克虏伯大炮,黑洞洞的炮口对准了斑驳的城墙。

其实,这场围城战从一开始就充满变数,李鸿章率领的淮军装备精良,但强攻势必伤亡惨重。

太平军将领郜永宽等人暗中与清军接触,提出献城投降,双方在阳澄湖的船上达成协议:献出苏州,保全性命。

戈登作为见证人,用蹩脚的中文向太平军保证,只要放下武器,所有人都会得到赦免。

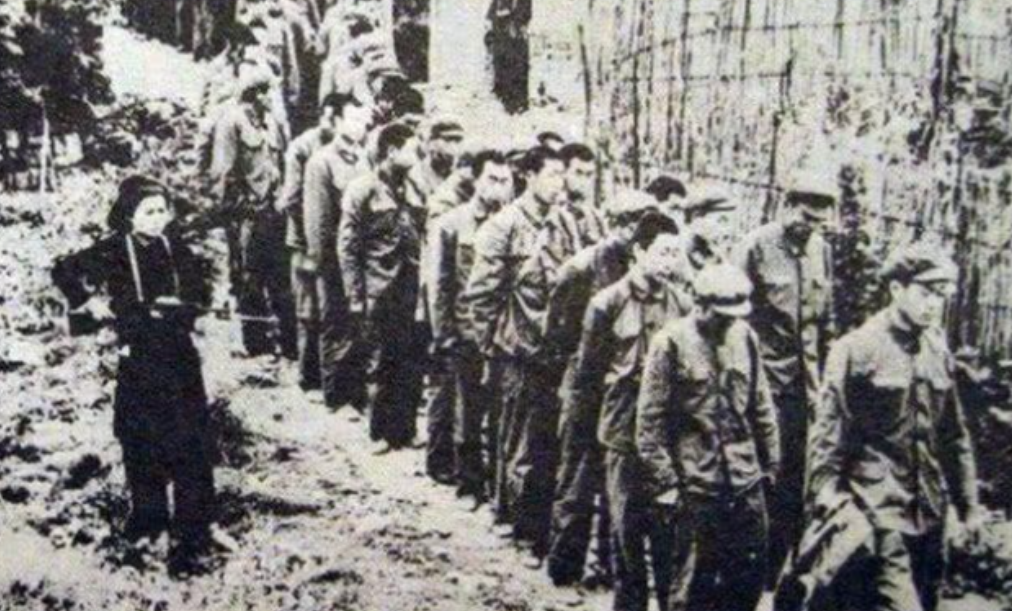

12月4日,苏州城门缓缓打开,八位太平军将领带着两万士卒解除武装,列队走出城门。

李鸿章以设宴为名,将八位降将诱至军营,酒过三巡,埋伏的刀斧手突然发难,八颗血淋淋的人头被悬挂在城门示众。

城外解除武装的太平军士卒遭到淮军有计划的屠杀,护城河的水染成了红色。

戈登得知消息后暴跳如雷,抄起左轮手枪,带着翻译直奔李鸿章大营,卫兵拦不住已经红着眼睛的洋人,戈登踹开中军帐的门,却发现李鸿章早已躲进内室。

接连三天,戈登像头发怒的狮子在军营外徘徊,李鸿章始终避而不见。

这场屠杀震惊中外,上海的《北华捷报》用整版报道此事,称这是"东方历史上最黑暗的一页"。

戈登给英国驻华公使布鲁斯写信,要求英国政府撤回对清军的支持,他在信中说:"我宁愿被解职,也不愿再为这样的屠夫效力。"李鸿章则向朝廷奏报,称这些降将"狼子野心,不可不除"。

事后李鸿章派人给戈登送去七万两白银,这笔钱名义上是补偿常胜军的军费,实则是封口费。

戈登最初拒绝接受,但考虑到常胜军的存续问题,最终勉强收下,这个英国军官后来在日记里写道:"我永远无法洗净手上的血迹。"

苏州屠杀彻底断送了太平军残部的投降之路,困守常州的陈坤书听闻消息,立即处决了军中所有主降派。

太平军将士明白,投降也是死路一条,不如拼死一战,此后清军每攻一城都要付出惨重代价,直到两年后天京陷落。

历史学者近年从英国国家档案馆发现的新资料显示,戈登当时承受着巨大压力,英国政府担心太平天国运动会影响在华利益,默许了清军的做法。

戈登的上司甚至警告他,如果再闹下去就撤销常胜军的编制,这个细节解释了为何一个崇尚骑士精神的军官最终会选择沉默。

李鸿章的奏折至今保存在第一历史档案馆,字里行间透着冷酷的算计,他认为杀降可以震慑其他太平军,加速战争结束。

但实际效果恰恰相反,太平军残部的抵抗更加顽强,导致战争多持续了两年,数十万人因此丧生。

苏州城墙早已拆除,护城河变成了观光水道,游客坐着画舫经过当年屠杀的现场,导游偶尔会指着某处河岸说:"这里就是戈登站着骂街的地方。"

历史的血腥被时光冲淡,只剩下茶余饭后的谈资,但那些沉在河底的骸骨提醒着人们,背信弃义从来都要付出代价,只是有时候,代价要由无辜者来承担。

流转之径

。。。洋枪队用克虏伯大炮攻南京城?名字我都认识,但画面就是对不起来啊。所谓的克虏伯大炮是北洋水师采购的那种岸防炮吧?这玩意还有野战版本的?