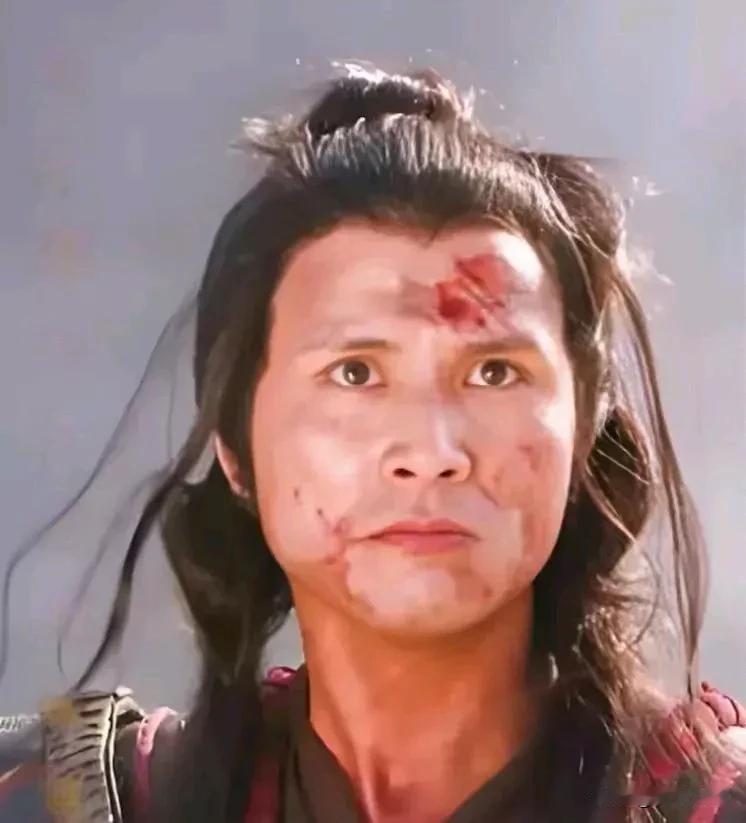

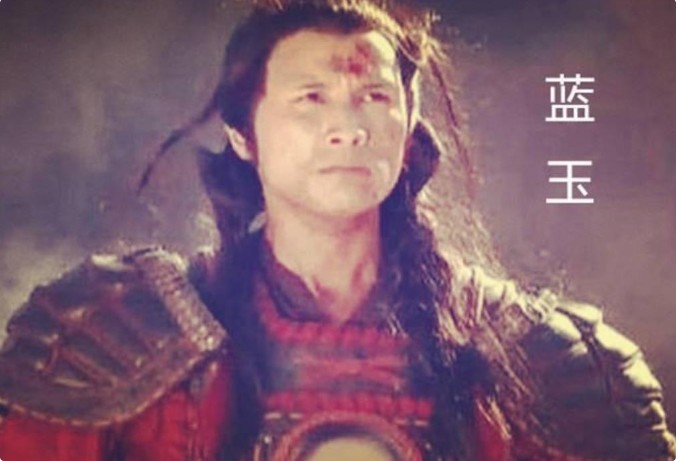

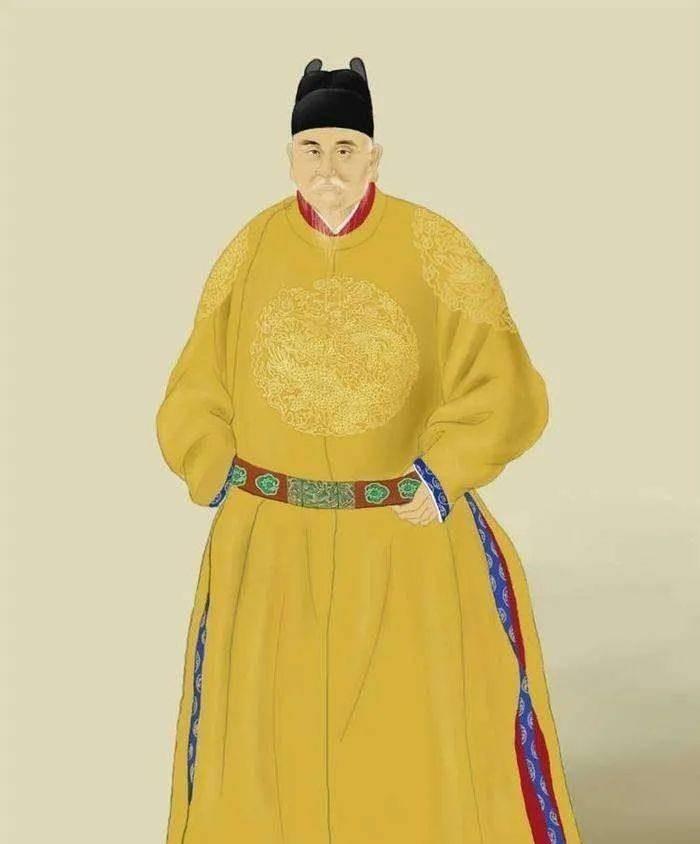

朱元璋为何杀大将蓝玉,其根本原因,是明初皇权巩固与勋贵势力矛盾的集中爆发,其背后交织着蓝玉个人跋扈、太子朱标早逝引发的继承危机,以及朱元璋为皇孙扫清障碍的冷酷政治逻辑。以下是具体分析: 一、蓝玉自身行为加速死亡 居功自傲挑战皇权 蓝玉在捕鱼儿海大破北元后(1388年),战功达到巅峰,却日益骄纵: 强占民田、驱逐御史、私蓄数千义子,形成独立军事势力; 北伐归途中因守关吏未及时开门,竟纵兵毁坏长城关隘,视军令如无物; 侮辱北元王妃致其自尽,破坏朱元璋招抚蒙古的战略,原定封“梁国公”被降为“凉国公”以示警告。 政治敏感度缺失。朱标死后,蓝玉未收敛反而变本加厉: 公开抱怨官职“太子太傅”低于冯胜等人,扬言“吾不堪太师耶?; 插手军事人事任免,将领“只知蓝将军,不知圣旨”,触碰朱元璋集权底线。 二、太子朱标之死的连锁反应 继承计划崩溃 蓝玉是太子妃常氏舅父,与朱标关系密切,本被朱元璋视为辅佐太子的核心武将。1392年朱标病逝,皇孙朱允炆年幼仁弱,朱元璋担忧其无法驾驭蓝玉等悍将。 勋贵威胁上升。蓝玉通过联姻形成庞大关系网:其女为蜀王妃,冯胜女嫁周王,傅友德女嫁晋王世子。盘根错节的军功集团对皇权构成潜在威胁。 三、朱元璋的政治清算逻辑 “兔死狗烹”的必然性。北元溃败后,边境威胁减弱,蓝玉的军事价值下降,而其跋扈成为皇权直接威胁。朱元璋晚年明确推行“非我族类,其心必异”的清洗政策。 谋反罪名的政治构建 1393年锦衣卫指挥蒋瓛告发蓝玉谋反,证据显示其计划在朱元璋“藉田”时政变。但《逆臣录》中存在明显漏洞: 供词中造反日期混乱(有说二月十五日,有说四五月); 牵连人员包括普通农民、低级军官,显系罗织。朱元璋借此诛杀一公、十三侯、二伯,清洗1.5万人,彻底瓦解开国武将集团。 极端手段的震慑意义。蓝玉被“剥皮实草”,人皮送至蜀王府悬挂示众两百余年,既是惩罚也是警示,强化了皇权不容挑战的绝对权威。 四、深层历史影响 靖难之役的伏笔:朱元璋杀尽能臣猛将,导致建文帝朱允炆对抗朱棣时无将可用。若蓝玉在世,朱棣或不敢起兵。 帝王心术的残酷性:蓝玉案与胡惟庸案(诛杀3万余人)并称“胡蓝之狱”,反映朱元璋“宁可错杀,不可放过”的统治哲学。 综上,蓝玉之死是个人行为撞上皇权交接危机的必然结局。朱元璋为保朱家江山,选择以血腥手段终结“功臣-皇权”的平衡困局,这也成为明初政治最沉重的注脚。