中年丧偶到底需要多久才能走出伤痛?

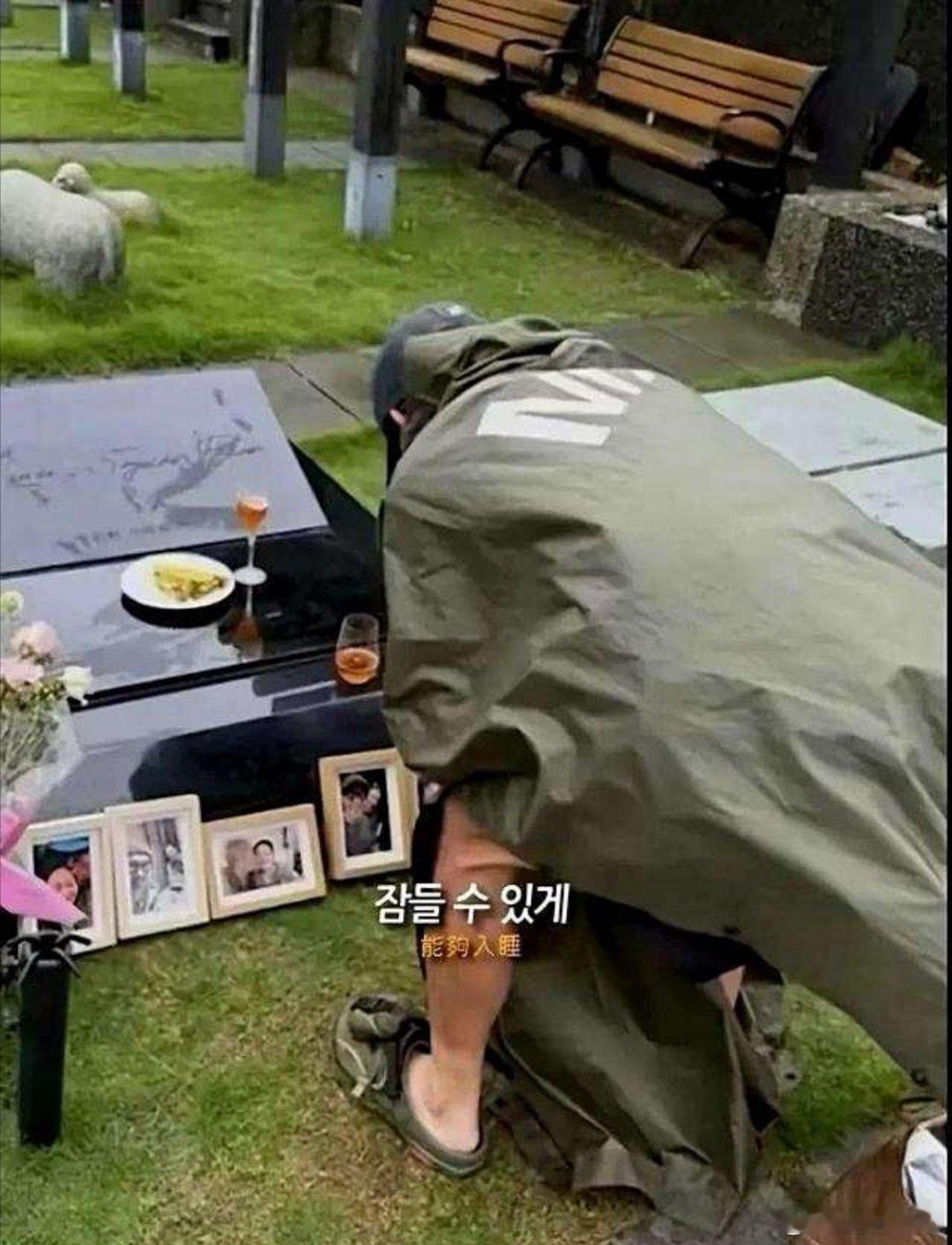

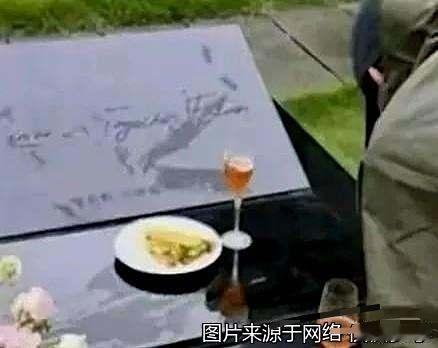

55岁具俊晔连续半年风雨无阻现身大S墓园,烈日下支阳伞看《流星花园》,雨天举香槟对饮,这些仪式化悼念行为引发全网热议。

从心理学角度看,过度沉溺哀伤可能引发健康隐患,但现实中的深情守望又折射出人性温暖。

具俊晔每天携带不同物品祭奠的行为,让人联想到《小王子》中守护玫瑰的执着。

台湾省心理学教授李维钧曾研究过156例丧偶案例,发现23%的丧偶者会持续一年以上通过固定仪式寄托哀思,这种行为本质是自我疗愈的延伸。

但连续180天维持高强度的情感投射,已有学者担忧可能发展为延长哀伤障碍。日本影星高仓健在妻子去世后守护遗物23年,最终被证实存在严重睡眠障碍和营养不良问题。

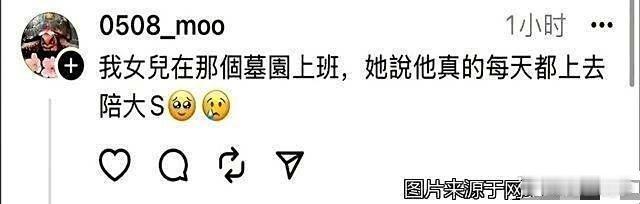

墓园工作人员证实具俊晔每日到访的细节,意外引发殡葬行业的专业讨论。台北市殡葬管理处去年更新的《墓园管理细则》中,特别新增情感疏导员岗位配置。业内资深礼仪师林美凤透露,现代墓园普遍配备心理辅导室,会建议停留超两小时的祭拜者接受专业咨询。这种制度设计平衡了情感需求与心理健康,或许能给具俊晔的守望提供更科学的支持方案。

「带平板看剧这个细节太戳了,像极了老伴还在时的日常」这条获赞18万的评论,道出了公众共鸣的关键。英国剑桥大学行为实验室发现,重复模拟生前互动场景的悼念行为,能激活大脑中的镜像神经元系统,产生类似真实陪伴的神经反馈。但这种神经补偿机制存在成瘾风险,韩国已出现专门针对丧偶人群的虚拟现实哀伤辅导服务,用科技手段渐进式降低情感依赖。

看着具俊晔从短裤背心换成雨衣的坚持,突然理解什么叫情不知所起一往而深。但生命教育专家说的也在理:真正的情感联结不是单向祭奠,而是带着爱继续生活。或许哪天看见他带着大S照片去看海,会比守着墓碑更让人欣慰。毕竟生死不是终点,遗忘才是。