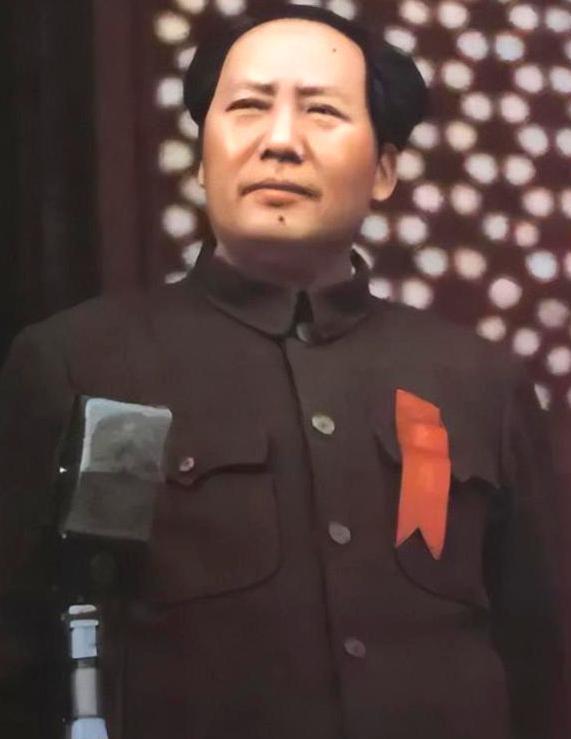

毛主席的霸气果然名不虚传,开国大典前夕,周总理问毛主席:“礼炮应当鸣几响呢?”毛主席想了想说:“就鸣二十八响。”当时世界礼炮的鸣响通常为21响,这是惯例,但毛主席并不想按照所谓的国际惯例来,因为他老人家从骨头里就蔑视这些“世界惯例”。 大典前夕,各种准备工作都在紧锣密鼓地进行,周总理事无巨细,亲自把关。他找到毛主席,商量一个很具体的程序问题:“主席,开国大典上,礼炮该鸣多少响?” 在当时,国际上是有通行惯例的,最高规格的礼遇,就是鸣炮21响。这几乎成了全世界的“标准答案”。按理说,新中国成立,这么大的事,直接用最高标准,合情合理。 但毛主席听了,只是平静地抽了口烟,想了想,然后缓缓地说:“就鸣二十八响。” 二十八响!这个数字一出来,身边的人可能都得愣一下。为啥?因为它不符合任何“规矩”。但毛主席的逻辑,从来就不是建立在别人的规矩上的。他的解释,简单而又重于泰山:从1921年南湖的红船开始,到1949年新中国屹立于东方,中国共产党领着全国人民,浴血奋战,整整二十八年。 这二十八响,一响代表一年。每一响,都是对过去一年艰苦卓绝斗争的纪念;每一响,都是向无数牺牲的革命先烈致敬;每一响,都是在向全世界宣告,我们走过了怎样一条血与火的道路。 这,就是毛主席的“霸气”。他的眼光,从不局限于什么国际惯例。他心中装着的,是中国的昨天、今天和明天。用我们自己的历史,定我们自己的规矩,这背后是一种何等的民族自信和历史担当! 今天,我们看这段往事,感触就更深了。这股子“不信邪、不服霸”的劲儿,其实早就刻进了我们民族的基因里,一直延续到今天。 咱们现在,外部的压力小了吗?一点儿没小。各种“规则”“惯例”想套在我们脖子上的还少吗?一点儿不少。但我们怕了吗?我们退缩了吗? 没有。就像当年毛主席决定鸣炮28响一样,今天的中国,也正在一次次用行动告诉世界:别人的路,我们可以参考,但绝不照搬;别人的规矩,我们可以了解,但绝不迷信。 就说航天吧。当年人家搞国际空间站,带一群“朋友”玩,就是不带我们。怎么办?是低头认怂,还是自己闯出一条路?我们的选择是,埋头苦干,建我们自己的“天宫”!如今,咱们的空间站成了太空中最耀眼的“中国星”,反倒是以前那些“国际玩家”排着队想来合作。你说,这算不算一种传承下来的“霸气”? 还有我们手里的芯片,海里的“蛟龙”,地上的高铁……哪一个,不是在重重封锁和质疑声中,硬生生闯出来的?走的,都是一条前人没走过的路,靠的,就是这股子“我们自己的事,我们自己说了算”的底气。 这股底气,不是凭空来的。它源于开国大典上那28响惊天动地的炮声,也源于为了让这28响炮声准时、响亮、安全地响彻云霄,背后那些数不清的细节和努力。 很多人可能不知道,当年那54门礼炮,根本不是什么专门定制的洋玩意儿。它们,是从华北各个战场上拉回来的108门山炮,一半主用,一半备用。其中不少,还是从日本人手里缴获的94式山炮和我们自己兵工厂仿造的晋36式。 用我们从侵略者手里夺来的武器,宣告一个新中国的诞生,这本身就是一种极具象征意义的胜利宣言! 为了这28响,时间被计算到了秒。当时规定,从毛主席按下电钮升国旗,到国旗升到顶端,总共是2分零5秒。这28响礼炮,必须在这段时间内同步完成。算下来,每一次齐射的间隔只有4.5秒。 这是什么概念?意味着每个炮位上的三名炮手,必须在短短3秒钟内,完成退弹壳、取新弹、装填、准备发射这四个动作。动作要快,还得协同一致,54门炮要响得像一门炮。为此,专门组建的礼炮团,在北京的先农坛公园里,没日没夜地练。练的就是这份精准,这份万无一失。 再说当天天安门上空飞过的飞机。资料上写的是17架,可当时在广场上的人们,明明看到了4个梯队,数出来是26架次。这是怎么回事?其实,这就是周总理的智慧了。因为飞机太少,显得单薄,周总理就提议:让飞在最前面的9架P-51战斗机,飞过天安门后别降落,在空中绕个圈,再飞回来一次。就这么一个简单的调度,让场面显得壮观了许多。 更惊心动魄的是,为了防备敌机偷袭,当天有4架护航的战斗机,是挂着实弹起飞的。这种带弹受阅,在世界空军史上都极其罕见。这说明,那份“霸气”和自信背后,是极其周密的部署和敢于斗争的万全准备。 就连为升旗奏乐的军乐队,来历也颇为传奇。它的班底,竟然是1947年在清风店战役中,俘虏国民党第三军后,对方军长罗历戎作为“见面礼”送过来的一个军乐队。我们接收过来,以此为基础,又吸收了各方人才,才组成了开国大典上那支200人的联合军乐团。