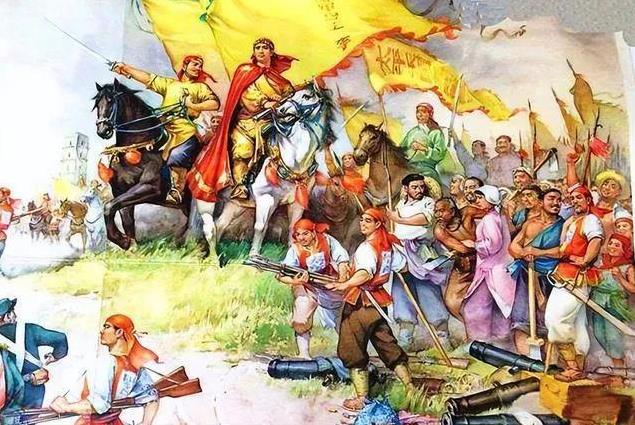

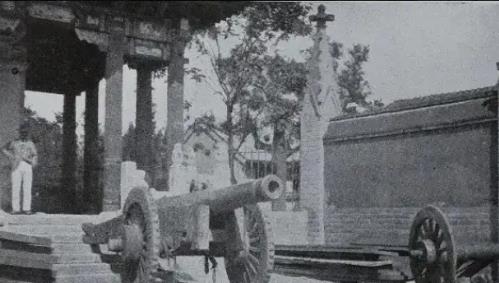

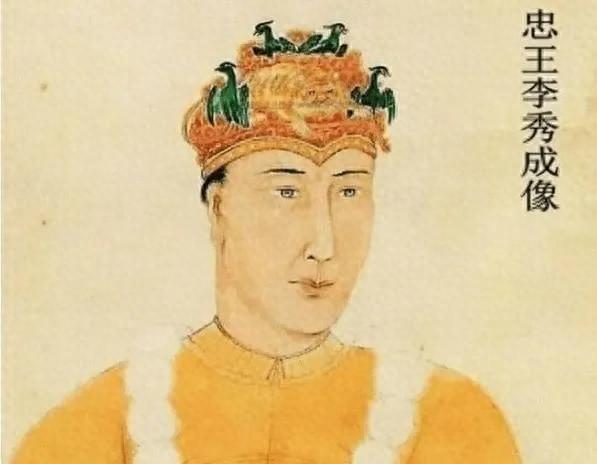

李秀成时代,太平军主力才投入东征,为时已晚,错过了机会。集中优势兵力,打歼灭战,才是致胜的保证。 俗话说,兵马未动粮草先行,打仗就是拼国力与后勤补给。很简单道理,只要对方不浪战,不自己葬送主力,战争就是旷日持久,尤其是冷热兵器交替时代。 安史之乱后,经济重心开始南移,到南宋时完成,江南经济地位不断提高。到了明清,朝廷赋税收入,一半来自江南。 那么,太平军什么时候才把主力投入江南,经营这块财税重地呢?答案是李秀成时代,持续时间一年左右,错过太多机会。 1861年9月,安庆陷落,陈玉成主力损失殆尽,长江中游无险可守。此时,李秀成乘势进行第二次东征,夺取江浙广大地区,建立苏福省、天浙省,为太平天国续命近3年。 李秀成这次东征,与太平军此前所有的作战行动都有显著差别。首先,打歼灭战而不是击溃战,成建制消灭对手。再则,建立成片根据地,而不是搞据点。 建立成片根据地的前提条件,也是打歼灭战,只有消灭对手有生力量,才能安心治理地方,逐渐消化新占领的土地,巩固胜利果实。 李秀成的努力,确实收到了效果,在八旗、湘军、淮军、楚军、常胜军、常捷军、常安军、定胜军、英法联军,以及各地团练的围攻下,凭借一己之力坚持了差不多三年。 李秀成集中优势兵力打歼灭战,建立成片根据地的思路并没有错,是太平军致胜的关键,可惜太平军错过太多机会,李秀成回天乏术。 纵观1851年1月金田起义到1861年10月李秀成放开手脚东征江浙,太平天国在差不多11年时间里,几乎不打歼灭战,也没有集中使用兵力。 1853年3月,太平天国定都南京,向荣旋即在孝陵卫组建江南大营,与天京最短距离不足五百米,堪称卧榻之侧。 太平天国两线作战,在东线、西线之间来回奔波,疲惫不堪,并让湘军得以崛起,原因何在?无非就是江南大营的威胁。 江南大营兵力如何呢?答案是,向荣组建之初才17000余人。向荣的兵力,从金田一直追着太平军到南京,杨秀清从未能消灭他们。 可以说,太平天国定都南京之后的战略困境,与杨秀清不重视打歼灭战有关。打了无数次击溃战,貌似战无不胜,实则成绩有限。 1856年,江南大营已经完成了对天京封锁,红单船水师控制了长江运输线,太平天国陷入了粮荒,城内居民连喝粥都困难。 为了摧毁江南大营,打通运输线,杨秀清做出很大的努力。放弃庐州,抽调皖北军队;调回石达开,放过绝境中的曾国藩。 一破江北大营、二破江南大营,太平天国牺牲了其他战场的城池。可惜,杨秀清又是打一场击溃战,没能歼灭清军主力,两大营很快就卷土重来。 潜意识里,许多人都认为是天京事变破坏了西征与东征,实则未必。看待历史,必须要客观。 天京事变之前,战场态势如何呢?石达开在武昌受挫,连蒋益澧的防线都过不了,只能驻扎在武昌洪山,寸步难行。 东征战场,秦日纲军团被张国梁击退,江南大营守住了金坛、丹阳。陈玉成在东征时受伤,一度退出战斗。 江西根据地,几乎全部处在清军围攻之中,只能据守城池,啥也做不了,岌岌可危。 一破两大营,表面战果辉煌,实则很糟糕,因为没有打歼灭战。石达开、秦日纲联合,才击溃江南大营,可知太平军并没明显优势。 整体实力不占优势,杨秀清想成建制消灭江南大营主力,只能集中使用兵力,全力以赴,力求打歼灭战,可惜杨秀清没有。 石达开西征,秦日纲东征,结果都不尽如人意,这就是分兵作战的后果。 1860年,李秀成二破江南大营,他力排众议,乘势追击,才消灭了张国梁,主帅和春自缢而亡,太平军攻占苏州、常州。 可惜,太平天国依然在西征、东征之间争论不休,东征也中途而止,陈玉成又投入西征。 陈玉成兵败安庆,李秀成一人说了算,手握重兵,这才全力发起第二次东征,却错过太多机会,因为列强态度发生了改变。 李秀成战略没错,集中优势兵力,打一场歼灭战,而后建立成片根据地,并锐意经营,逐渐消化新占领地,巩固胜利果实,却没了时间。 纵观太平天国运动14年,一破江北大营与江南大营时,太平军最有机会获胜,前提是杨秀清集中使用兵力,把石达开、秦日纲两大机动军团投入同一战场。 1856年一破两大营,英法还跟沙俄死磕克里木,无暇东顾。此时,太平军若能把主力投入东征,力求彻底消灭江南大营,则江浙早已被太平天国纳入囊中。 依托江浙财税,后置先进武器,组建强大舰队,打造一支精锐步兵。如此,长江上游的胡林翼军团不难消灭,控制南方九省不在话下。 拿下南方,秣兵历马,兵分三路北伐,太平军将创造奇迹。 #头号创作者激励计划#