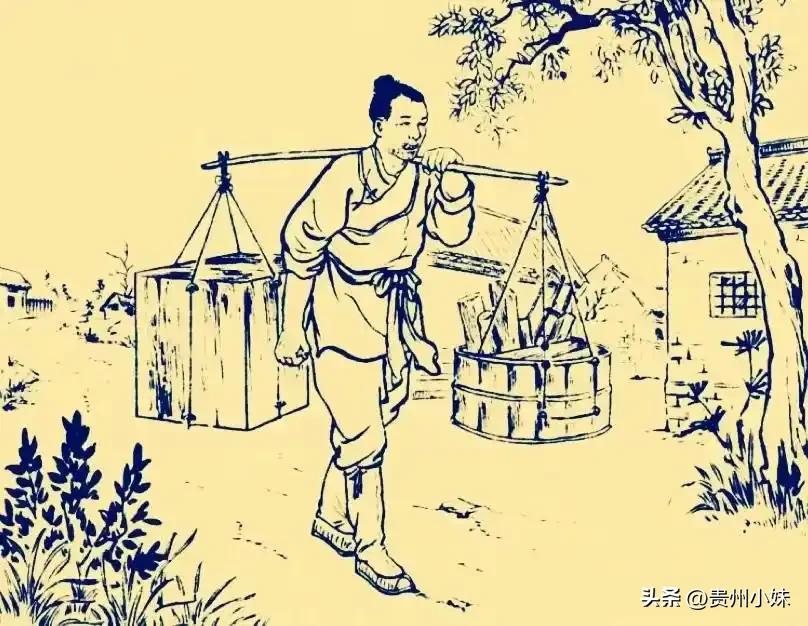

古时有个货郎,回家途中突遇大雨,在一寡妇家借宿。寡妇想买针线,货郎不收钱,以此作为谢礼。半夜,货郎起来解手,却发现寡妇房里仍然亮灯。他好奇地靠近,从窗户缝儿看到寡妇正用针线缝补东西,顿时他被吓得脸都白了。 这货郎名叫王二,二十出头,生得浓眉大眼,为人实诚。他爹娘走得早,从小跟着舅舅走南闯北挑货郎担,如今在青河镇一带已有些名气。王二嘴甜手勤,卖货时总爱跟人说笑,遇上没钱的老弱妇孺,不是白送把木梳,就是抹掉半吊钱零头。可也正因为这份热心肠,二十五六的人了,连个媳妇的影子都没捞着——村里人说他是“烂好心”,挣的钱都填了别人的窟窿,哪能攒下家业? 那寡妇姓刘,单名一个“贞”字,三十不到,生得眉清目秀。三年前丈夫跟着商队跑南方,半道上遇着山匪,连人带货都折了。公婆本就瞧她命硬,丈夫一死更是变着法儿磋磨,说她“克夫克家”。刘贞忍了两年,到底在族老面前立了誓:若三年内改嫁,分文家产不要;若守着儿子过,便容她在老屋住下去。族老们念她可怜,勉强应了。这三年里,她白天替人浆洗衣裳,夜里纺线织布,把个破落的院子收拾得井井有条,连院角的野菊都比别家开得精神。 这日晌午,王二挑着货担走到青河镇外,天上突然炸响闷雷。他望着越来越密的雨帘直犯愁——前不着村后不着店,若淋成落汤鸡,明日的货可要发霉了。正琢磨着,忽见山坳里冒出青瓦白墙,是座独门独户的小院。门楣上挂着块褪色的“刘宅”木牌,门半掩着,隐约能听见纺车的吱呀声。 “婶子,在家吗?”王二抹了把脸上的雨水,扯着嗓子喊。 门“吱呀”一声开了。刘贞探出头来,鬓角沾着碎发,手里还攥着纺锤:“客官这是……” “雨大得邪乎,想借您屋檐躲躲。”王二赔着笑,挑担往院里挪,“您放心,我就歇半柱香,等雨小了就走。” 刘贞犹豫片刻,侧身让他进来。堂屋里光线昏暗,墙角堆着几匹粗布,梁上挂着串干辣椒。王二把货担靠在墙根,这才注意到八仙桌上摆着碗没吃完的粥,碗沿沾着几点饭粒——看样子,刘贞刚吃过午饭,还没来得及收拾。 “婶子,我这儿有新做的油纸伞,您要不嫌弃……”王二摸出把靛青色的伞要递,被刘贞拦住了。 “客官是外乡人吧?”她舀了碗热粥递过去,“这雨怕是要下到半夜,您先用我的旧伞,明儿个再还我不迟。” 王二喝着热粥,浑身暖和过来。他打量着屋里,见床脚堆着几双没纳完的鞋底,案板上放着半团绣了并蒂莲的帕子,针脚细密得能数清丝线。“婶子手真巧。”他由衷赞叹。 刘贞低头搓着围裙角:“瞎琢磨的,给儿子做的。” “您儿子呢?”王二随口问。 “在村学念书。”刘贞声音轻了些,“先生说他读书灵醒,明年能考童生。” 王二正要接话,外头突然电闪雷鸣。他望着窗外泼墨般的雨幕,摸了摸怀里的针线包——方才讨水喝时,刘贞见他货担上的针线散了,硬塞给他一卷新丝线。“客官收着,赶明儿替我卖了换钱。”她当时这么说,眼里带着点讨好的笑。 “婶子,那针线钱……”王二掏出几文铜钱。 刘贞的脸一下子红了:“使不得!您大老远来,我……” “婶子要是不收,我心里不安生。”王二把钱塞进她手里,“您就当是帮我个忙,成不?” 刘贞捏着铜钱,指甲几乎掐进肉里。她想起前日去镇上卖布,布庄老板娘捏着她的手说:“刘贞啊,不是我说你,守着个死鬼丈夫能图个啥?改嫁才是正经路。”想起儿子趴在桌上写作业时,隔壁王婶指桑骂槐:“没爹的野种,还能读出个秀才?”她喉咙发紧,终究没说出拒绝的话。 夜渐深,雨势未歇。王二裹着刘贞给的旧伞,在偏房草席上翻来覆去睡不着。他听见堂屋有动静,摸黑爬起来,凑到窗棂边——月光透过雨帘漏进来,照见刘贞坐在灯前,手里捏着针,正低头缝补什么。 那影子在墙上晃啊晃,王二突然打了个寒颤。他眯起眼仔细看,只见刘贞膝盖上摊着件玄色长衫,正是他今日穿的那件!方才淋了雨,衣摆湿了大半,他换下搭在货担上,怎么会在刘贞这儿? 更让他头皮发麻的是,刘贞缝补的动作慢得诡异。她捏着针的手直抖,针脚歪歪扭扭,像条蚯蚓爬在布上。最要命的是她的脸——灯影里看不太清,可那眼眶红得像浸了血,嘴角还挂着丝笑,说不出的瘆人。 “咔嗒”一声,门闩响了。王二吓得一哆嗦,差点栽倒在地。他慌忙缩回脑袋,贴着墙根往偏房挪,背后传来脚步声。他听见刘贞的声音,轻轻的,像片叶子落在地上:“客官醒了?” 王二硬着头皮走出来,只见刘贞端着盏油灯,鬓角的碎发被风吹得乱蓬蓬的。“我……我去茅房。”他结结巴巴。 “雨大,莫要出去。”刘贞把油灯塞给他,“您睡您的,我再补会儿。” 王二接过灯,手直抖。灯光下,他看见刘贞的袖口沾着暗红的痕迹,像是血。他联想到那些关于寡妇的闲言碎语,喉咙发紧:“婶子……您这是在补啥?” (注:本文情节参考多地民间传说及《清稗类钞》中“货郎与寡妇”相关故事,部分细节为文学演绎。)