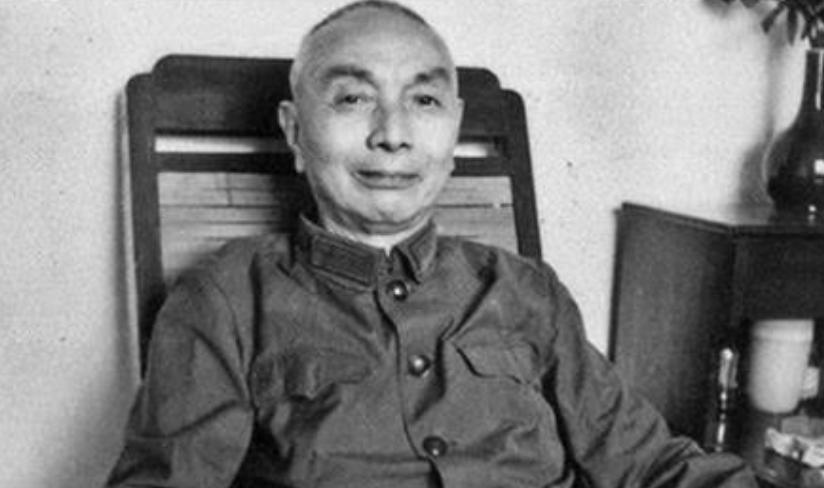

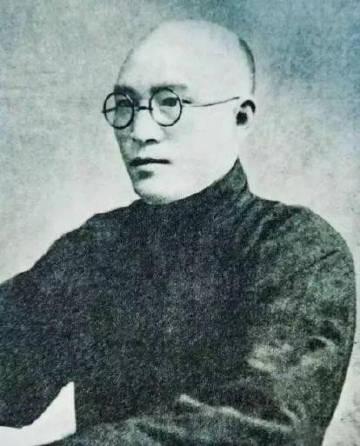

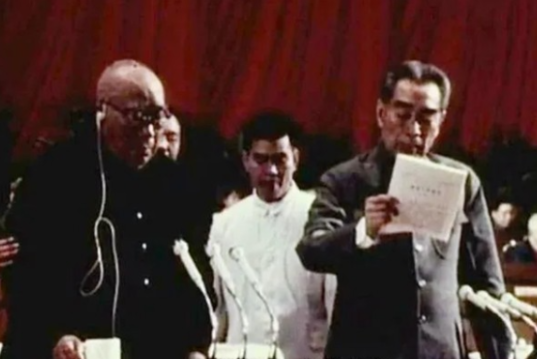

熊蕾偶遇周恩来总理,总理:你爸爸是谁? 熊蕾:反正你也不认识他 “1962年10月的晚上,我爸爸在吗?”十一岁的熊蕾扶着旅社扶手,小声问母亲。眼科手术刚做完,她眉头还缠着纱布,却把目光投向不远处那位身姿挺拔的长者——周恩来。 北京卫戍区招待所的大厅灯光并不明亮,熊蕾认出了人,却不敢上前。周总理先一步注意到这个裹着纱布的小姑娘,他招招手,温和问道:“孩子,你爸爸是谁啊?”熊蕾脱口而出:“反正你也不认识他。”一句童言,逗得总理爽朗大笑,随即道破谜底:“熊向晖?我熟得很!”女孩怔在原地,心里反复念着父亲的名字——那个在家里很沉默、在外面却“一个人能顶几个师”的熊向晖。 夜色更深,熊蕾被母亲带回病房,脑中却全是周总理那句“我熟得很”。父亲到底做过什么,让共和国总理如此熟悉?这成了她少年时期最大的悬念。 熊向晖从不在家里聊工作。他常以一句“别问,保密”带过。孩子们只知道爸爸麻将打得出神入化,逢年过节,左邻右舍总有人专程上门“切磋”。熊蕾以为那是普通嗜好,直到中学某天,同学递来一本讲述抗日谍报的小册子,指着封面问:“这人是你爸?”书里人物西装笔挺,风度翩翩,一副舞姿定格在摄影灯下。熊蕾轻声自语:“他连交谊舞都不会跳,怎么可能是他?” 疑惑埋到读研那年才爆发。饭桌上,她憋不住问:“爸,地下党都得会跳舞吧?您不会跳,情报怎么传?”熊向晖笑得很淡:“谁规定非得跳舞?我用麻将。”短短一句,像把门推开了一条缝,让女儿看见另一种江湖——牌桌就是联络点,骰声就是暗号,比舞池更安全。 若把时间拨回1943年夏天,熊蕾会惊讶地发现,父亲已在胡宗南司令部与周恩来有过交锋。那年的延安形势微妙,国共表面合作,私下暗潮汹涌。胡宗南想设鸿门宴灌醉周总理,命熊向晖去迎接。熊向晖用英语向周总理“递话”,提醒危机。酒会中,胡部军官轮番举杯,却被周恩来一一化解。最经典一幕,是周总理先敬“坚持抗战”,再提议敬毛主席,逼得胡宗南无法接茬,场面僵却又体面。熊向晖见识到,情报之外,还有更高层次的博弈:言辞。 抗战胜利后,这段并肩作战的默契延续到共和国外交舞台。1954年日内瓦会议,中国首次以新政府代表身份亮相,局外人皆等着看笑话。美国记者抛出“几亿人民疾苦”的挑衅,周总理淡定安排电影招待会,选片《1952年国庆节》。熊向晖担任联络工作,影厅座无虚席,掌声、口哨、频频握手——那是新中国的第一张现代影像名片。 会后,总理问:“有没有刻薄评论?”熊向晖如实转述一位美国记者的质疑。周恩来摇头:“说明还不够生动,换戏——《梁山伯与祝英台》。”彩色越剧在西方观众眼里属“异域奇葩”,熊向晖担心冷场,被总理“押上一瓶茅台”打赌。影片放到化蝶一幕,全场抽泣。散场那天,美国教授排队要拷贝。赌局结果显而易见,周总理没有兑现那瓶茅台,只笑着对熊向晖说:“外交,有时比戏更讲究情感节奏。” 这些故事,本可以被熊蕾写进学术论文,却被她悄悄珍藏。父亲晚年,她陪他翻旧相册,看到1940年代的合影,周总理、熊向晖并肩而立,神情淡定。熊蕾问:“当时害怕吗?”熊向晖摇头:“怕也没用,棋必须下下去。” 他很少用大词,却在笔记里写下四个字——“忠诚、细致”。这是周恩来对情报人员的要求,也是他终身信条。熊蕾终于理解,父亲不会跳舞,也鲜少言欢,但麻将桌、酒会、谈判厅,他都能气定神闲;一枚暗号、一句话、一张胶片,都可能改变战局。 1985年,熊向晖离休。告别仪式上,有人提议放影片回顾生涯。他摆摆手:“不用,我这辈子演够了。”会场静了一下,随即笑声四起。多年后,熊蕾把这句玩笑写进回忆录,注上旁批:他不是演员,却在暗线上演了一部没有谢幕的长片。 至此,那个十一岁夜晚的谜底真正揭开——不是父亲出名,而是使命让他们彼此铭记。某种意义上,周总理的那句“我熟得很”,正是对无数隐秘战士的肯定。熊蕾后来对友人说:“爸爸教会我一件事——沉默不是否定,而是把分贝留给历史。” 如今提起熊向晖,人们往往记住两个场景:酒会里,周总理巧借毛主席之名化解敬酒;日内瓦影厅中,越剧唱段让西方记者泪目。可在熊蕾眼里,父亲的高光还有深夜灯下那副旧牌、雪白手术纱布旁的一句口误。“反正你也不认识他”源于童真,也折射出谍报工作的本质——光芒归于集体,姓名藏于背后。 故事讲完,熊蕾仍常想起那笑声。周恩来爽朗,父亲克制,两个性格迥异的人却因共同信念紧紧相连。时代已经翻篇,旧影像留在档案馆,可那句对话依旧鲜活——孩子,你爸爸是谁?反正你也不认识他。熊蕾会心一笑:也许正因为“不认识”,共和国才能在暗流中稳稳前行。