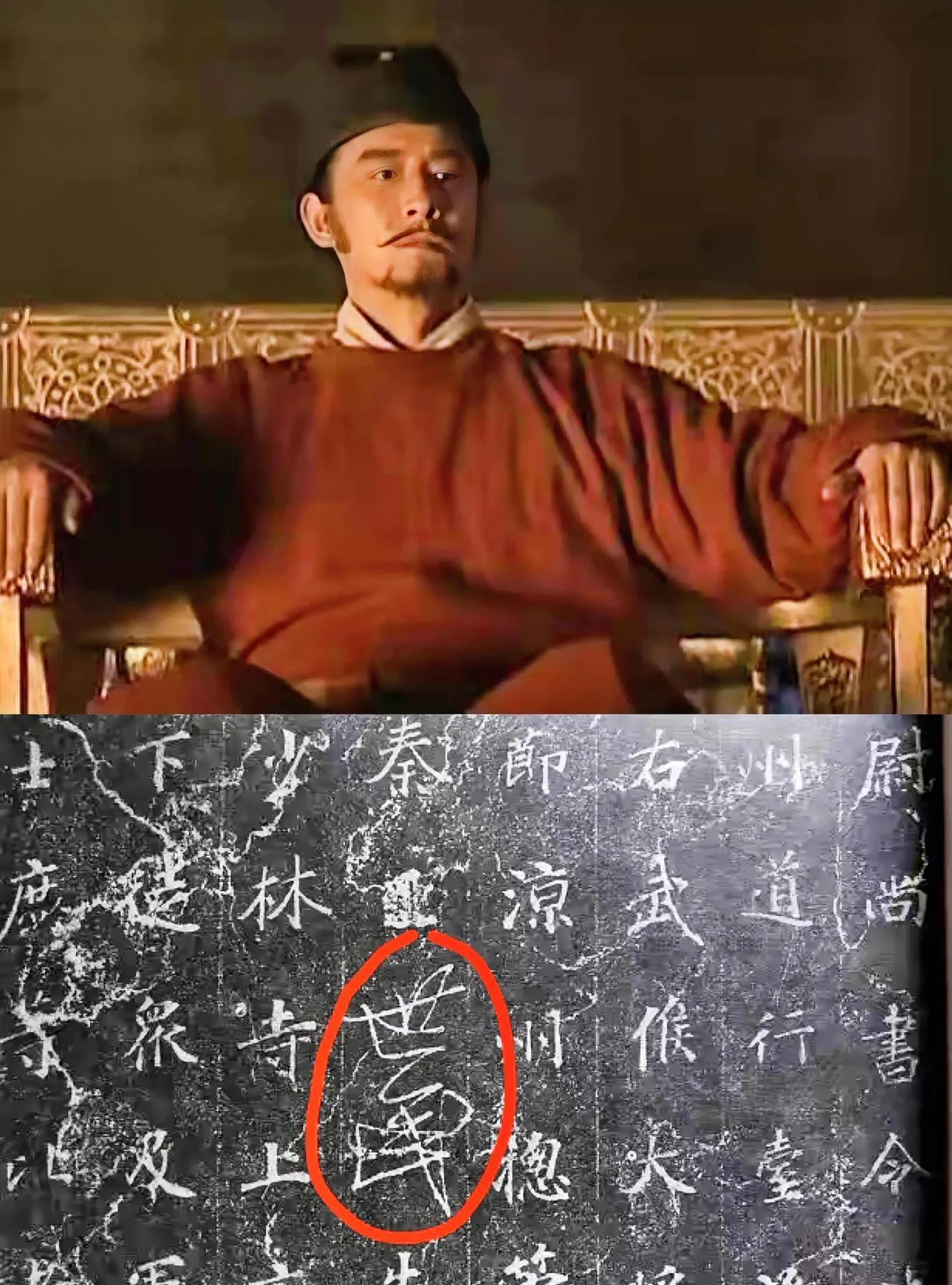

643年时,魏征病危,唐太宗李世民带着9岁的女儿来探望,看着魏征奄奄一息,李世民突然随手指了旁边40岁的年轻人说:“你放心去吧,我就把女儿嫁给他了。” 病房里的空气一下子凝住了。魏征躺在床上,颧骨高耸,呼吸微弱得像风中残烛。听见这话,他浑浊的眼睛猛地睁大,挣扎着想坐起来,却被李世民按住了。旁边那个40岁的年轻人——魏征的长子魏叔玉,吓得“噗通”跪在地上,额头抵着冰凉的地砖,连声道:“臣……臣不敢。” 9岁的新城公主被这阵仗惊到了,攥着父亲的衣角往后缩。她刚从宫里的暖阁里出来,身上还带着熏香的味道,此刻看着眼前这满室药味、人人垂泪的景象,小眉头皱成了一团。她不懂什么叫赐婚,只看见那个跪在地上的叔叔浑身发抖,躺在床上的老爷爷眼角滚下泪来。 李世民拍了拍魏征的手,声音带着难得的温和:“玄成啊,你跟着朕这些年,骂朕的话比谁都多,可朕知道,你心里装着的是大唐的江山。如今你要走了,朕总得给你家留个念想。叔玉是个好孩子,配得上朕的女儿。” 魏征张了张嘴,喉咙里发出嗬嗬的声响。他不是不感激,只是这赐婚太重了。他这一生最看重“规矩”二字,朝堂上怼得皇帝下不来台,全凭一个“理”字撑腰。可现在,皇帝要用公主的婚事来安抚他,这让他怎么安心?他拼尽最后一丝力气,朝儿子摆了摆手,意思是“不可”。 没几天,魏征还是走了。唐太宗在朝堂上哭了好几回,说自己“失去了一面镜子”。赐婚的事却没再提,魏叔玉依旧做他的光禄少卿,只是每次路过公主府,都会下意识地放慢脚步。有人说皇帝忘了,有人说魏征的遗愿起了作用,可只有魏家人知道,那是唐太宗的一片苦心——他知道魏征不喜欢用皇权搞特殊,所以才把这桩婚事压了下来。 后来新城公主长大了,嫁给了长孙诠,日子过得和和美美。可惜长孙诠后来卷进了政治斗争,被流放致死。唐太宗的儿子唐高宗心疼妹妹,又把她嫁给了韦正矩。这段婚姻却不幸福,没多久新城公主就病逝了,年仅30岁。 这时候再回头看当年那桩没成的婚事,倒让人心里五味杂陈。唐太宗那一刻的冲动,或许带着真情,或许藏着权谋。他是皇帝,习惯了用赏赐来表达恩宠,哪怕这赏赐是自己的女儿。可魏征的拒绝,恰恰戳中了这种恩宠的本质——它看似荣耀,实则带着枷锁。 魏征这一生,活得像根硬骨头。他不贪财,不好色,就喜欢跟皇帝“抬杠”。他知道皇帝的恩宠靠不住,今天能赐婚,明天就能因为一句话不高兴收回所有。所以他宁愿让儿子错失“驸马”的头衔,也要守住自家的清白和规矩。 而唐太宗,能被魏征“怼”了那么多年还不翻脸,甚至在他死后想到用赐婚来补偿,也算难得。他身上有帝王的自私,也有常人的温情。那句“把女儿嫁给他”,像一颗投入湖面的石子,没掀起大浪,却荡开了层层涟漪,让我们看到了权力背后的人情世故。 其实历史有时候就是这样,一件没做成的事,比做成了的事更耐人寻味。魏征用一生的正直,给唐太宗上了最后一课:真正的君臣相得,不是靠联姻捆绑,而是靠彼此尊重。唐太宗也用自己的沉默,回应了这份尊重。