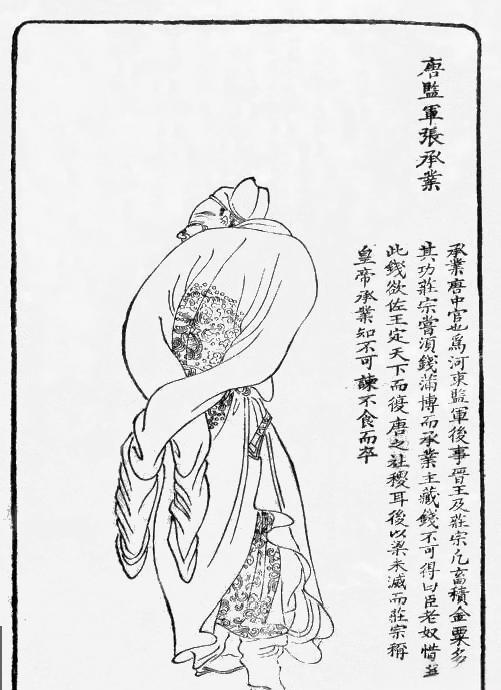

唐朝的藩镇割据为什么不使用类似推恩令的政策来削弱? 唐朝中期,安史之乱爆发,安禄山和史思明叛乱,中央权威大打折扣。叛乱平定后,朝廷任命降将为节度使,这些人掌控河北等地,形成割据。藩镇手握军政财权,自行征税,传位于子,牙兵只忠于主帅,不听朝廷调遣。中央想削藩,却屡屡失败,比如德宗时期更换节度使,常遭地方反抗。推恩令是西汉对付诸侯王的办法,让子弟分地,削弱实力。但唐藩镇不同于汉诸侯,他们是军阀集团,不是皇族封国。假如唐廷推行类似政策,等同承认割据合法,反倒帮他们巩固地位。 中央缺乏绝对优势,无法强制执行。汉武帝时,中央强势,能压制诸侯,唐则不然,安史之乱耗尽元气,吐蕃等外敌又不断入侵,牵扯精力。 藩镇有重兵,稍有动作就联手反扑。德宗削藩引发泾原兵变,差点丢了江山。宪宗虽收复部分镇区,但河北顽固独立,耗费巨大。推恩令前提是中央掌控大局,唐廷连调换节度使都难,空投官员常被牙兵除掉。 藩镇内部世袭靠军力维持,不是朝廷恩准。假如强推分封子弟掌权,牙兵会立刻反对,他们视节度使为恩主,不容干预。 唐末黄巢起义,藩镇坐大,朱温建立后梁,唐亡。割据延续到五代,军阀混战。历史告诉我们,维护中央统一,加强集权,才是国家稳定的根本。咱们今天看这些事,得吸取教训,地方势力再强,也得服从大局,确保全国一盘棋。推恩令虽巧妙,但不适合唐朝实情,中央无力是关键。藩镇割据的故事,就是中央弱势的写照,从安史之乱到唐灭,层层递进,教训深刻。 唐廷多次讨伐失败,财政枯竭,民生凋敝。河北三镇如河朔,成为独立王国,诏令难行。 节度使如李宝臣、王武俊,表面效忠,实际自成一体。中央想分化,却无从下手。汉朝推恩令成功,因为诸侯是皇族内部事,唐藩镇是外来军阀,性质不同。 唐依赖藩镇防边,无法彻底清除。吐蕃压力大,唐军疲于应付,无力内顾。 削藩政策失败,引发更多叛乱。宪宗后,唐朝渐衰,藩镇扩张。黄巢起义推波助澜,朱温篡位。整个过程,暴露中央集权的重要性。咱们中国人讲求大一统,这段历史提醒大家,地方割据危害大,必须防范。唐朝的教训,值得深思,统一是硬道理。