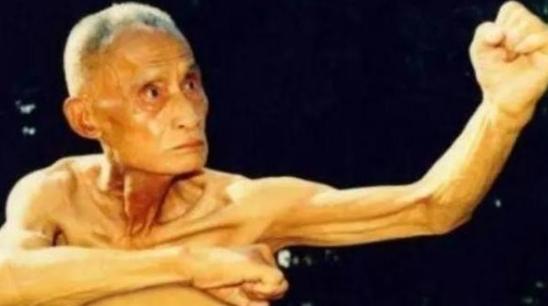

1930年,武术家万籁声在上海与德国拳击家克利比武,克利对万籁声说:“你这么瘦,恐怕连我一拳都接不住!”而万籁声却说:“咱们擂台上见”,就在上台之时,万籁声提了一个条件。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1930年的上海,街头巷尾的茶馆里,突然多了一个热门话题:一个瘦瘦的中国武术家,要和德国拳击手比高低,这事儿一传十、十传百,很快成了全城的焦点,那年头,洋人常在租界耀武扬威,国人心中憋着的那口气,像是终于找到了一个可以宣泄的出口。 这个中国人叫万籁声,出生在湖北武昌,自小家境殷实,父亲是晚清军人,与许多出身书香门第的孩子不同,他对刀枪棍棒的兴趣远胜于诗书文章,求学期间,他没有放弃学业,却也没停下习武的脚步,在北平念农业大学的几年里,他几乎把城中有名的武师拜了个遍,他学的是自然门、六合门等各家技艺,硬是将南北之长融汇在了一处,别人练一门,他练十门,别人只会拳,他还精通兵器,这不是贪多,而是因为他有心将武术系统整理、发扬出去。 1928年,他参加了一场全国性武术大赛,在南京举行,那场比赛高手如云,各大门派都派出了顶尖人物,万籁声年纪轻轻,却在众人中脱颖而出,有一位以刚猛著称的选手,在擂台上屡战屡胜,但面对万籁声,却一点便宜没占到,经过几轮比试,他顺利登顶,被誉为“武术状元”,消息传开后,他的名字迅速在南方武坛传开,南方的武术馆纷纷发出邀请,其中最重量级的,是两广国术馆。 万籁声应邀南下,带着几位武林同道启程,当时岭南武林派系林立,对这位“空降”的北方年轻人颇有不满,于是比武挑战接踵而至,他一一应战,仅用了短短两个月,就让那些不服气的本地拳师一个个心服口服,自此,他在广东站稳了脚跟,成了国术界的重要人物。 不过,真正让他在全国声名大噪的,还是那场与德国拳手的较量,克利,是当时在上海租界任教的职业拳击手,体格魁梧,在西洋拳击圈小有名气,他先后击败了几位中国练家子,常常在酒馆里口出狂言,称东方武术不过是舞刀弄棒的玩意儿,传言传到万籁声耳中,他没有回应,也没有发火,他只是点了点头,默默做了准备。 这场比武在租界一座体操馆举行,观众座无虚席,中外人士都来了,有人是来看热闹,有人是想见证奇迹,万籁声提出了几项比试规则,简单明了,却极具深意,比如不穿拳套、不允许出圈,看似普通,实则暗藏战术考虑,他擅长的是灵活步法与贴身技法,不让对手有逃开的空间,正是他的用意所在。 比试开始后,克利攻势猛烈,拳头沉重,风声呼啸,可他的拳每每落空,反倒让自己越打越急,万籁声始终不多出手,只是巧妙地闪避,用最小的动作化解最猛烈的攻击,等到对方体力下降,他才突然发力,一连串动作干净利落,打得克利踉跄倒地,观众沸腾了,尤其是那些中国百姓,眼中写满了兴奋,不是因为对手败了,而是因为这一战让人重新相信,传统武术并非过时之物。 比武之后,万籁声的名气越传越广,他在湖南、广东等地陆续担任国术馆馆长,培养了大批弟子,他从未将武术视为炫技的工具,而是当作修身立国的手段,他常说,打赢一场比试并不是本领的终点,能够将一门武艺传承下去,才是武者的使命。 除了实际比武,他还有一项极其重要的贡献,那就是编撰武术文献,1928年,他完成了《武术汇宗》一书,全书二十万字,图文并茂,涵盖南北门派精要,这本书在当时被翻译成多种语言,流传至海外,是中国武术系统化研究的开端,他之后陆续写了十几本书,涵盖自然门技法、武术哲理、实战心得等内容,这些著作不仅让武术在学术界有了声音,也为后来的研究者提供了宝贵资料。 新中国成立后,万籁声定居福建,继续从事武术推广,他参与了多次全国武术表演与评审工作,年过五旬仍能上台演练,风采不减当年,他还用所学帮助病人按摩治病,尤其擅长治疗筋骨损伤,曾有一位被打伤卧床多月的患者,在他调理下重获行动能力,他认为,武术不只是用来搏击的,更可以服务于百姓健康。 晚年时,他依旧每天清晨起身练功,整理资料,笔耕不辍,他不仅研究技击,还涉猎哲学、历史与诗词,是少有的文武兼修之人,他的弟子遍布全国,有人继承了自然门的衣钵,有人则将所学用于体育教育、医学研究。 1992年,万籁声离世,享年八十九岁,他的一生,跨越清末、民国、抗战、新中国,不仅见证了一个民族的动荡与奋起,更用自己的方式参与并推动了这段历史,几十年过去,当人们再次提及那场中外比武,早已不单是回顾一场技艺较量,更是对那份不屈精神的致敬。 信息来源:人民网《武术大师万籁声纪念馆在汉开馆》(2019年11月15日)