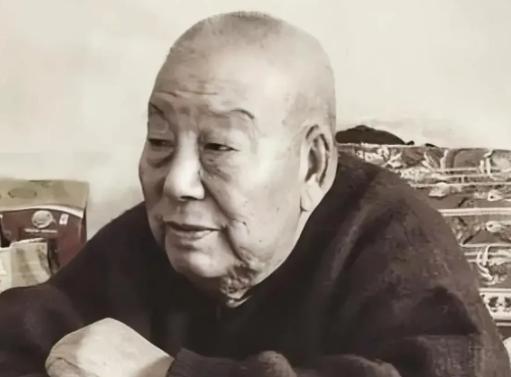

1951年,李奇微为了切断志愿军后路,派出了精锐187空降团,在志愿军后方空降了两个连的特种兵,可不料,却遇上唐满洋率领的饿了三天的一个排。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1951年5月,朝鲜半岛的战争已经进入胶着阶段,志愿军和联合国军在三八线附近反复争夺,战线如紧绷的弓弦,随时可能断裂,联合国军总司令李奇微此时正焦头烂额,他接手麦克阿瑟留下的一摊烂局,好不容易稳住局势,但志愿军的反攻一波接一波,硬是没给他喘息的机会,眼看常规战术难以奏效,他决定孤注一掷,在战线背后找突破口。 他的算盘打得很精,既然正面打不动,那就从后方下手,切断志愿军的补给线,让他们前线人还没倒,肚子先空,为此,李奇微调出手里最得力的一张牌——187空降团,这支部队不是什么新兵蛋子,而是从二战一路打到朝鲜的老油条,空降经验丰富,装备先进,战斗力在美军中名列前茅,计划是由两个连的兵力悄悄空降到志愿军后方,破坏交通、扰乱指挥、制造混乱,趁势打乱整体部署。 按理说,这样的奇袭若顺利展开,必将对志愿军构成沉重打击,然而命运的齿轮总喜欢在最不经意的时刻卡壳,就在这些美军特种兵从天而降的当天,他们在一个山地边缘遭遇了一支本不该出现的小部队,这支只有三十多人的志愿军排,正是在后方执行任务,他们已经连续三天没吃上一口热饭,干粮早就见底,个个饿得两眼发黑,但就是这一股看似快要散架的队伍,成了阻挡美军的关键。 带队的是名普通的排长,名字叫唐满洋,他既不出名,也不是军中高层,但在那场遭遇战中,他做出了一连串几乎改变战局的选择,当侦察兵在山林间发现敌军空降的迹象时,他没有选择撤退,也没有等待上级命令,而是立即判断敌人目标应是后方交通要道,一旦放任其推进,整个战线都有可能被撕裂。 面对装备精良的敌人,唐满洋手里的兵员和火力几乎可以忽略不计,他们只有步枪、几颗手榴弹,连像样的机枪都没有,但他没有慌乱,而是迅速带人抢占制高点,利用崎岖复杂的地形布设伏击,那些美国兵刚落地不久,还在整理装备,就被突然袭来的阻击打了个措手不及。 战斗开始后,美军迅速组织反攻,他们凭借火力优势试图强行突破,在山间组织数次冲锋,但每一次都被唐满洋的人死死压制,志愿军兵力虽少,但战术灵活,一旦开火后便迅速转移阵地,不给对方集中打击的机会,更重要的是,他们对山地地形的熟悉程度远超空降兵,美军原本打算速战速决,结果却被拖进了一场消耗战。 时间一分一秒过去,美军开始感到不对劲,他们的补给有限,原计划中只需短时间突破后方便能与前线部队汇合,但现在不仅没推进半步,还不断有人受伤倒地,通讯受阻、弹药消耗、士兵疲劳,这支原本自信满满的精锐部队,逐渐陷入被动。 志愿军方面同样不好过,他们在饥饿和疲劳中苦撑,但没有人退缩,每一次敌人试图突围,唐满洋都能带领战士们迎头拦截,他没有高深的战术理论,但凭着多年的战斗经验和敏锐的判断力,牢牢把住战场的节奏,敌人越急,他们就越冷静,一次次把对方逼回山下。 这场战斗持续了整整一个白天,转入夜晚后,美军终于意识到任务失败已成定局,原本的奇袭变成了泥潭,继续坚持只会带来更大损失,他们开始准备撤退,但由于地形不熟,撤退过程同样困难重重,唐满洋没有选择穷追猛打,而是将重心放在稳住阵地,确保补给线安全。 第二天清晨,前线部队成功接到后方补给,志愿军的战线稳定如初,而李奇微的空降行动则宣告失败,187空降团损失不小,不仅未完成任务,还暴露了战术上的短板,对美军来说,这不仅是一次战术失利,更是一记心理重击。 回顾整场战斗,胜负的关键并不在于火力或人数的多寡,而是在于一方的意志是否足够坚定,唐满洋和他的战士们,没有先进武器,没有充足补给,甚至连体力都所剩无几,但他们有一点是美军无法轻易击垮的——不服输的决心,他们知道自己不能退,哪怕身处绝境,也必须守住阵地。 而李奇微虽然思路清晰,计划周密,却忽略了一个事实:战争不是纸上演算,也不是数字博弈,对手不是冷冰冰的坐标点,而是一群活生生的人,有时候,一个小小的变量,就能让整个战略体系崩塌,那天,这个变量就是唐满洋。 这场小规模的遭遇战没有写进多少教科书,也没有成为官方史料中的重点,但它在当时却产生了不小的影响,志愿军前线因此得以稳定,士气大增,而美军方面则不得不重新评估志愿军的作战能力,尤其是对其基层部队战斗力的认识。 信息来源:铁在烧--抗美援朝时期第五次战役中的铁原阻击战——红色文化网