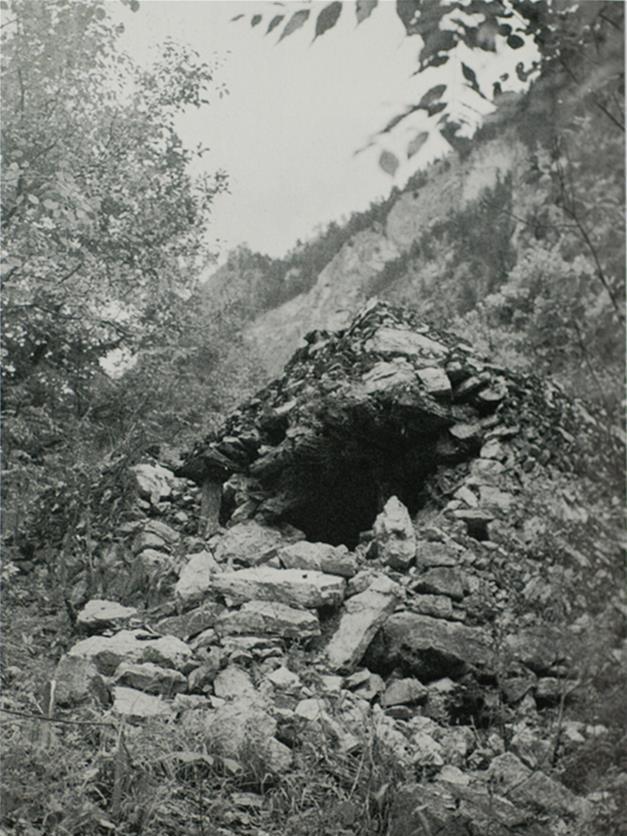

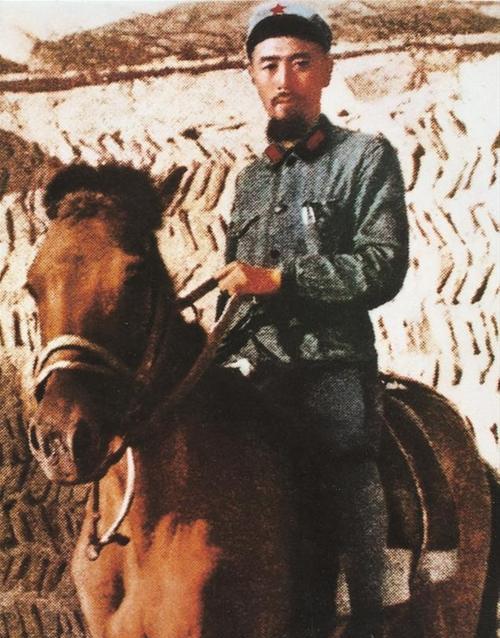

1935年9月9日,被毛主席称为一生中最黑暗的时刻,这一天红军发生了分裂,但毛主席打胜了这最艰难的关键一仗,中国革命满盘皆活。 一份密电改变了中国革命的命运。1935年9月9日,这一天成为毛泽东自己形容的”一生中最黑暗的时刻”,比1927年大革命失败还要严重。面对兵力悬殊的分裂危机和前路未卜的险恶形势,这位革命领袖如何力挽狂澜? 1935年6月25日,夹金山下的两河口,清早刚刚布置好的欢迎会场,就被接踵而至的阴雨笼罩了。中央红军与红四方面军的会师,原本是长征路上的重大胜利,可是很快就暴露出严重问题。 张国焘起初并不了解红一方面军的规模。他派出与中央红军联络的先头部队,沿途贴了不少大幅标语”欢迎三十万中央红军”。可现实让人大跌眼镜。中央红军自长征以来,一路恶战不断,此时早已是人困马乏。部队出发时八万多人,到懋功时还剩下一万余人,而且枪支弹药很少,衣着也不整齐,破破烂烂。 相比之下,8万多人的红四方面军,他们原来在物质条件较优的四川通南巴地区,部队离开根据地才一个多月,打的仗也不多,军容比较整齐。师以上的干部,每人有十几个背篓,里面装着腊肉、香肠之类的各种物资。 这种巨大的实力差距,让张国焘产生了其他想法。张国焘钻了一个空子,反复强调自己的人多,有8万红军,中央红军只剩1万人。8万人和1万人,要显示比例,要显示出领导的比例,像中央政治局、中央委员会、中央军委都要显示出比例来。 矛盾愈演愈烈。两河口会议虽然表面上通过了北上方针,但张国焘心里另有盘算。他借口各种理由拖延行军,实际上是想要更多的权力。此后一周,羽书交驰、函电频催,张国焘不仅不为所动,还频频回电要右路军停止北上,准备南下,措词激烈,没有回旋余地。 1935年9月9日,毛泽东已几天没睡好觉了,为劝说张国焘回心转意,这天他和张闻天又发去电报,作最后的努力:“中央现恳切指出,目前方针只有向北是出路,向南则敌情、地形、居民、给养都对我极端不利……” 可就在这一天,更严重的事情发生了。张国焘电令右路军政治委员陈昌浩率右路军南下,“彻底开展党内斗争”。叶剑英想看看电报急不急,这一看心脏立即狂跳起来。电报是张国焘发来的,“语气很强硬”。 毛泽东在延安的政治局扩大会议上点出,电报上说:“南下,彻底开展党内斗争。”并直言”当时如果稍微不慎重,那么会打起来的”。这份密电意味着什么,在场的人都明白。 形势已经到了最危险的时刻。1935年9月9日,毛泽东、张闻天、博古赶到红三军团驻地若尔盖巴西,连夜召开政治局紧急会议(巴西会议),决定率一、三军团单独北上。 这个决定有多艰难?张国焘带领83000红军南下,毛泽东率领7000红军北上。看到这种严重的分裂,起码当时毛泽东不会感觉到一点儿光明。毛泽东当时作出最严重的形势估计,7000红军要到与苏联接近的边疆地方以求生存,因为没有办法了,就7000红军,能搞一个多大的局面?搞不了多大的。毛泽东甚至作出了7000红军被打散,到白区做地下工作的准备。 9月10日凌晨,在彭德怀指挥的红三军团护卫下,毛泽东和党中央率领仅有的一万余人继续北上。这支队伍虽然人数不多,但代表着中国革命的正确方向。 前路依然充满险阻。腊子口这道天险横亘在前方,当地群众说:“走过腊子口,如过老虎口”。国民党在这里部署重兵,企图将红军困死在雪山草地。 9月16日下午,红四团向腊子口发动猛攻。战斗异常激烈,多次冲锋都没有成功。情况万分紧急,毛泽东连续下达指示,强调在天亮之前必须拿下腊子口。 关键时刻,红军将士展现了非凡的智慧和勇气。一个苗族小战士用带铁钩的长竿攀上绝壁,放下绳索让迂回部队攀上去。经过激烈战斗,9月17日清晨,红四团终于夺取了腊子口天险。 腊子口一开,全盘棋都活了。红军从哈达铺获得了陕北有刘志丹红军的重要消息,找到了长征的最终落脚点。1935年10月,中央红军到达陕北,成功实现了战略转移。 1936年10月,红四方面军和红二方面军在甘肃静宁县将台堡与红一方面军会师。红军三大主力会师后,张国焘的分裂活动宣告失败。1938年4月初,张国焘乘祭黄帝陵之机逃出陕甘宁边区,投靠中国国民党,成为可耻的叛徒。 从陕北出发,中国共产党领导全国人民进行了艰苦卓绝的抗日战争和解放战争,直至1949年新中国的成立。毛泽东在最黑暗的时刻展现出的政治智慧和革命意志,不仅挽救了红军,更为中华民族的解放事业奠定了坚实基础。 历史的关键时刻往往在一念之间。如果当年毛主席选择了妥协,中国革命会是什么结果?这个”最黑暗的时刻”给我们什么启示?欢迎大家在评论区分享您的看法,一起探讨这段波澜壮阔的革命历史。