秦岭笑谈[超话]【文学院学子暑期实践】——当《论语》遇上"精准育人",传统德育这样焕发新生

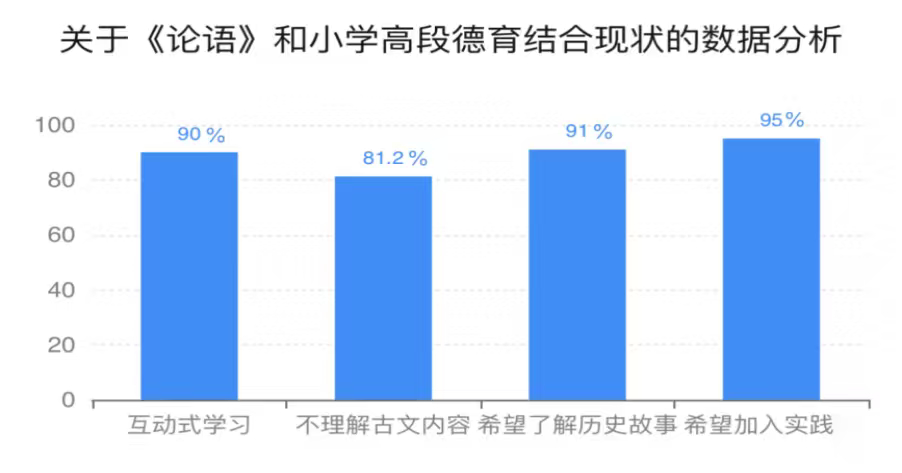

“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”在《中小学德育工作指南》指导下,我们团队以实证调研为基础,面向曲阜市王庄镇中学五年级学生开展问卷调查。结果既意外又在情理之中:他们喜欢热热闹闹的互动,却怕古文像“天书”;想知道“君子”和今天的“好少年”有啥关系,更希望学了就能用在生活里。这些心声像指南针,让我们跳出“照本宣科”的老路子。原来德育不是把经典硬塞给孩子,而是先蹲下来听听他们的困惑。于是,“精准匹配、分层渗透”的想法渐渐清晰——就像医生对症下药,我们要让《论语》的智慧找到最合适的打开方式。

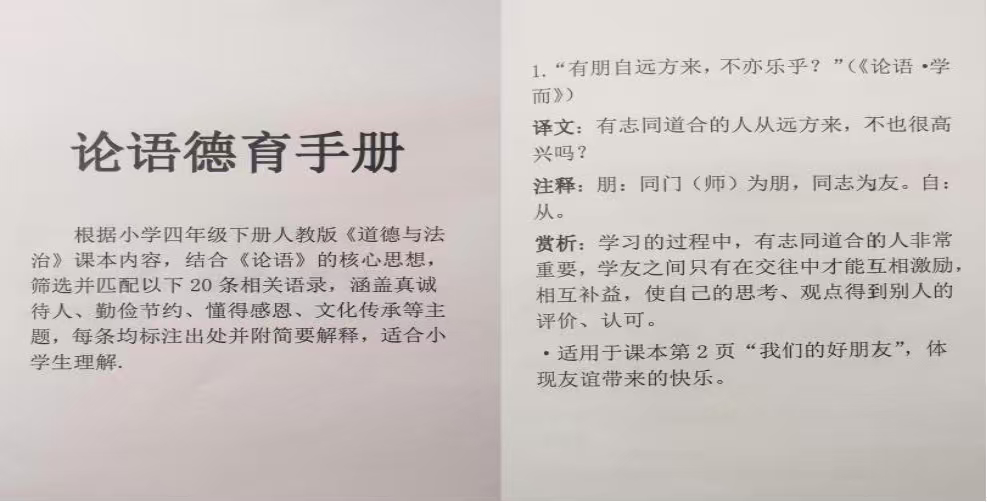

翻开我们编的《论语德育手册》,红色的原文旁,蓝色小字是“大白话翻译”,绿色框里藏着“课间矛盾怎么办”“值日该不该偷懒”这样的生活案例。更贴心的是,20条章句被分成了三级:第一级像“己所不欲,勿施于人”,直接能对应“别抢同学的文具”;第二级如“君子喻于义”,配着“班级值日要不要认真”的小故事;第三级“克己复礼为仁”,则附上“孔子见国君时的礼仪”漫画。有个曾说“古文像密码”的男孩,指着手册里“与朋友交,言而有信”的绿色案例笑了:“这不就是说跟同桌约好带零食,不能说话不算数嘛!”

课堂上的《论语》,可以是场穿越剧。在“文化解码剧场”,孩子们举着仿制的青铜器,扮演周朝士人行“揖让之礼”,笑着笑着就懂了“礼之用,和为贵”不是句空话。也可以是场辩论赛。当聊到“老人摔倒该不该扶”,有人引用“见义不为,无勇也”拍着桌子反驳,有人举着“君子不立于危墙之下”据理力争。最后老师笑着说:“两千年前的孔子,可能也盼着你们这样思考呢。”其中,最受欢迎的是“生活实验室”。孩子们带着“行为打卡本”,每天记录“今日一仁”:帮同学捡书包、替老师擦黑板,甚至有人在“每周省一过”里写“今天冲妈妈发脾气了,该像颜回那样‘不迁怒’”。

我们没用冷冰冰的分数,而是给每个孩子建了本“成长档案”。里面贴着他们对不同级别章句的理解便签,画着“诚信”“仁爱”等品质的雷达图,还有家长传来的视频:有孩子给奶奶夹菜时说“孝悌是仁的根本”,有孩子睡前对着镜头反思“今天没做到‘言必信’”。这些细碎的记录,像串起的珍珠,让我们看见《论语》如何悄悄改变着孩子:有人从“怕吵架”变成会说“君子和而不同”,有人把“捡到橡皮上交”当成了习惯。

实践结束时,那个曾抱怨古文难的男孩,在手抄报里画了幅“孔子点赞现代好少年”,配文是“君子坦荡荡,就是做错事敢承认”。家长们也在反馈里说:“现在分水果,孩子总会先递给长辈,还说这是《论语》里教的。”我们总结出的“三阶九步法”,或许算不上什么高深理论,但里面藏着最朴素的道理:先懂孩子,再谈教育。就像给植物浇水,不是一股脑灌下去,而是看它的根须在哪里。

现在,我们正琢磨着把《论语》故事做成动画短片,让难懂的句子变成会动的小故事;计划在“三孔”景区设个“实践认证点”,孩子们在那儿践行“不学礼,无以立”,就能盖个特别的章。有个孩子在临别时说:“原来《论语》不是老古董,是我们班的‘生活指南’。”这句话,或许就是对这场实践最好的评价。当传统德育放下“说教”的架子,当经典真正和孩子的生活对话,我们相信,《论语》里的智慧会像曲阜的古柏一样,在新时代的土壤里,长出新的枝芽。而我们这群曲园学子,愿意做那个松土、浇水的人。未来,我们将继续以实证为舵,以创新为帆,驶向立德树人的更广阔海域。