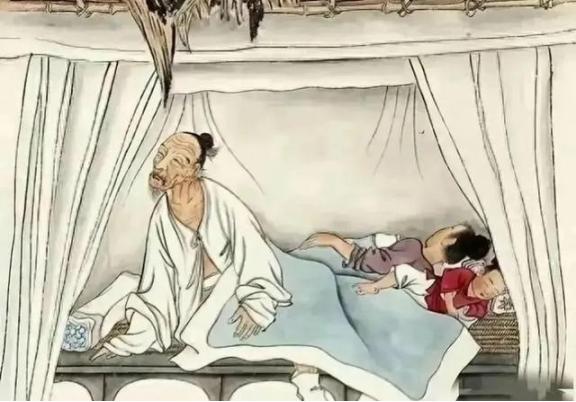

宋朝之前连棉被都没有,零下几十度的寒冬,古人是怎么熬过去的? 宋朝以前,棉花还没从西南边疆大规模传进来,人们用本地材料御寒。北方冬天动不动零下几十度,河流冻成冰块,田野白茫茫一片。古书里,唐代杜甫在成都草堂写诗,说自家布被冷得像铁板,那可是官员的日子,底层老百姓更苦,多用麻布叠几层凑合。这样的环境,考验着大家的生存本事,他们靠勤劳双手,从自然中找出路。 那时,保暖主要靠丝绵和麻布。富人家用蚕丝填充被子,轻软还暖和,穷人家就用柳絮或芦花塞进去,虽然不顶用,但总比啥都没有强。杜甫那首诗里提到,布被用久了硬邦邦,孩子睡着还把里子蹬破,反映出生活多不容易。北方百姓常用稻草铺床,南方多用丝绸裹身。这些材料都来自农田劳作,体现了先民的自力更生。 除了被子,衣服也关键。贵族穿裘皮大衣,狐狸皮或羊皮保暖又显身份,普通人穿麻衣,中间塞点草屑或纸张。纸衣听起来简单,其实是穷人无奈之举,用废纸填充防风。少数民族如彝族,用羊毛织披肩,挡住高原寒风。这些方式,靠的是对本地资源的利用,世代传承下来。 取暖工具也很实用。北方流行火炕,下面烧柴火,整屋子热乎乎。南方用炭盆或手炉,贵族还有精致铜炉。冬天饮食上,多吃热汤热饭,补充热量。古人还注重建筑,厚墙小窗减少热量流失。这些方法虽原始,却帮大家渡过难关。 从这些看,先民的智慧源于劳动实践。宋元以后,棉花传入中原,棉被普及,生活大变样。纺织技术进步,民众温暖多了。这提醒我们,科技发展靠积累。 如今,在社会主义现代化建设中,我们继承这种精神,用先进材料和设备过冬,更要珍惜来之不易的生活。回顾历史,激发大家的自豪感,为中华民族伟大复兴添砖加瓦。

![铭记历史,不忘耻辱[哭哭]我们今天已经足够强大了,绝不能走宋襄公的老路,必须以直](http://image.uczzd.cn/6272848486714237802.jpg?id=0)

![赵露思银河酷🐟小人行为[汗]把赵露思后援会的几个官方🎺收回了。](http://image.uczzd.cn/8565074447865819336.gif?id=0)

郑漳华

我小时候也是稻草铺床