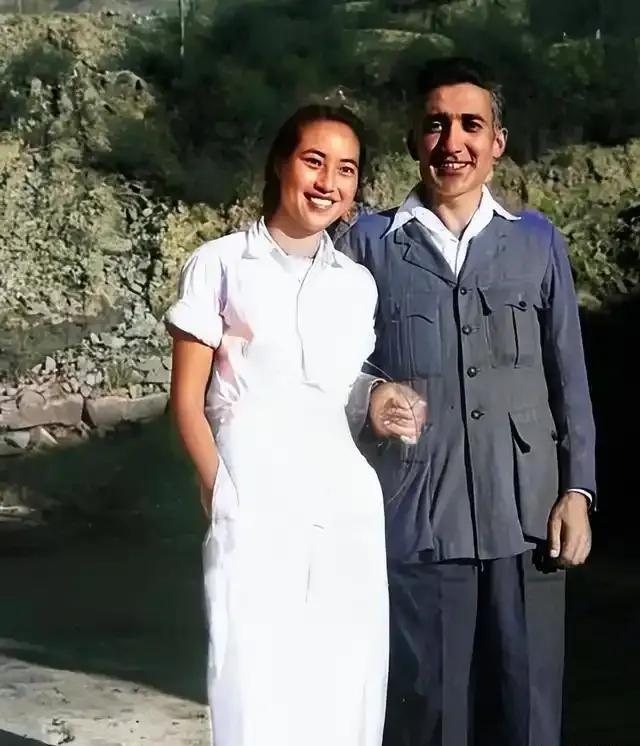

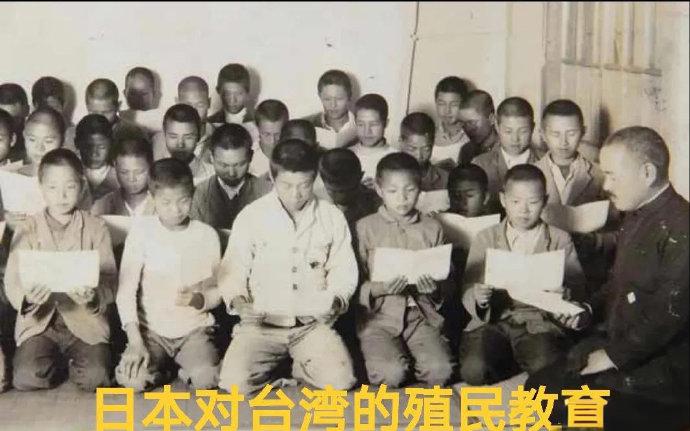

1949年,27岁的毛岸英邀请一女子跳舞,她并没有起身,没想到女子对毛岸英说了一句话,毛岸英听后脸涨得通红,尴尬地说不出话来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年秋天,北京的夜色带着一丝凉意,解放后的城市第一次有机会在灯火通明的舞厅里举办庆祝活动。 乐曲在宽敞的大厅回荡,人们穿着难得整洁的衣服,尽情享受战后短暂的安宁,年轻人和老朋友在舞池里旋转,空气里有一种久违的轻松。 毛岸英站在人群边缘,神情里透着些许拘谨,他二十七岁,回国的时间不长,身上还保留着远行归来的沉稳与陌生。 在灯光的映照下,他注意到一位气质独特的女子坐在不远处,眉眼间透着温婉,举止中有一种不急不缓的从容。 他走过去,想邀请她共舞,女子抬头,微笑着,没有起身,淡淡说了一句让他脸色瞬间泛红的话,身形僵住在原地,舞厅的灯光与人声似乎在那一刻变得模糊。 她叫周素珍,出生在浙江舟山的一个传统家庭,十五岁时,她毅然离开了家,带着对未来的渴望独自前往上海,那时候的生活并不宽裕,她白天上课,晚上排练话剧,时常在昏黄的灯下背台词。 凭借灵气和韧劲,她在舞台上渐渐有了自己的位置,也曾出现在电影镜头中,战争的炮火打断了这条看似光亮的道路,淞沪会战爆发,她随剧团一路辗转,最后抵达延安。 延安的生活简单而紧凑,她进入鲁迅艺术学院,继续学习戏剧与文学,舞台上的她能够精准捕捉人物的情绪,生活中的她也逐渐适应了在黄土高原的节奏,在那里,她遇见了来自纽约的医生马海德。 这位青年医学博士原本打算研究热带病后回国行医,却因亲眼目睹上海底层的苦难而选择留下。 他在战地医院里救治战士和百姓,将手中有限的药物分给最需要的人,周素珍因病住院时,他用掉了仅剩的磺胺粉为她退烧。 时间在延安缓缓流动,两人之间的情感在日常的接触中逐渐加深,后来,他们结为伴侣,把生活安在窑洞里,邻居正是毛泽东一家,院子里常有孩童的笑声。 年幼的李讷常被托付给周素珍照顾,叫她“阿姨”,这个称呼自然地流传开来,日子虽不宽裕,但彼此之间的情分像黄土地上的枣树,扎根深而牢固。 多年后,毛岸英从苏联归国,第一次见到她时,李讷依旧亲昵地喊“阿姨”,毛岸英也随口学了,虽然年纪相差无几,但那种邻里间的亲近感,瞬间消除了初见的陌生。 北京的舞会那晚,这段缘分在无意间被延续,周素珍依旧保持着当年的从容与幽默,那句让毛岸英脸红的话,带着对辈分的轻描淡写,也暗含着多年情谊的自然流露。 周围的人听见后,忍不住露出笑意,这一幕在温暖的气氛中很快沉入音乐的节奏里。 新中国成立后,马海德选择放弃美国国籍,成为中国公民,将全部心力投入到公共卫生事业中,尤其是麻风病和性病的防治。 周素珍结束了演员的生涯,转向导演岗位,用镜头记录社会现实,也在生活中默默支持丈夫,她的工作常常深入到偏远地区,记录那些少为人知的故事。 毛岸英则投身基层工作,深入农村与百姓同吃同住,他与刘思齐结婚不久,便主动报名前往朝鲜前线,1950年11月,他在一场突如其来的空袭中牺牲,年仅二十八岁。 消息传来时,周素珍久久无言,脑海中浮现的是他临行前留下的身影,那天她将一双亲手织的羊毛袜悄悄放进他的行囊,这个细小的动作承载着不言而喻的关心。 岁月流转,马海德在1988年离世,他的遗嘱中将十万元积蓄全部用于帮助麻风病康复村安装太阳能淋浴设备,周素珍晚年依然延续着这份事业,生活简朴,精神坚韧。 2023年冬天,周素珍在安静中走完了一生,家人在整理遗物时,发现一本泛黄的笔记本,里面夹着当年舞会的节目单,背面是马海德用钢笔写下的几行医嘱。 薄薄的纸张保存了几十年,不仅记录着一场舞会的记忆,也承载着那个年代特殊的情感纽带。 那句让人脸红的话并非一时兴起,而是革命岁月里留下的真诚与亲近,在那个刚刚走出战火的年代,人们的关系因为共同的信念和经历而格外紧密。 舞会上的一幕,如同一张定格的照片,见证了和平初年的轻松与温情,也在历史的长河中留下了温暖的注脚。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:周素珍(苏菲)回忆录《我的延安岁月》