乐山博物馆被质疑2/3都是办公区域,引网友嘲讽!最近几天,乐山博物馆被网友们“吐槽”上了热搜。事情的起因其实很简单:一位游客逛完馆后在网上发了一通牢骚,说“这哪是博物馆,明明就是办公大楼”。他拍的照片里,一楼除了讲大佛历史的展厅和咖啡厅,剩下的就是厕所和大厅;二楼刚出电梯就能看到小朋友画的佛像,可再往里走,两边全是“游客止步”的牌子,里面是办公室、阅览室,甚至还有跑步机和健身区;三楼说是名人书法展,但有一半还是办公区。 游客当场傻眼:“我千里迢迢来看文物,结果三分之二的地方不让我进,只能隔着玻璃看人家上班。”这条帖子一出来,评论区立刻炸锅,有人调侃“干脆改名叫乐山婆罗门关系户管委会”,还有人酸溜溜地说:“好想在这儿上班,上班还能顺便逛博物馆。” 网友们的意见大致分两种。一种觉得被忽悠了:门票没几个钱,但大老远跑来,结果能看的东西少得可怜,剩下的全是“闲人免进”,心里堵得慌。另一种纯粹羡慕:跑步机、阅览室、大阳台,这条件比写字楼还好,难怪大家挤破头想进去。更有人拿自贡、泸州博物馆做对比,说人家展厅大、文物多、动线清晰,乐山作为国家级历史文化名城,却把博物馆搞成“办公楼”,实在说不过去。 那么问题到底出在哪儿? 先说最直接的责任人——馆方。乐山博物馆官网写得清清楚楚:2006年落成,占地1.85万平方米,建筑总面积6578平方米,真正拿来布展和公共服务的只有4000平方米左右,剩下的两千多平方米就是库房、办公、报告厅和后勤。换句话说,设计之初就留了大比例给内部使用,只是游客不知道。馆方在售票处、公众号、指示牌上都没把这事儿提前说明,大家默认“博物馆等于全都能看”,结果一进门就不断被“游客止步”劝退,落差感自然爆棚。 再往深里挖,当年的规划部门也难辞其咎。立项时既然叫“博物馆”,就该把公众开放面积放在首位,把办公压缩到合理比例,或者把办公楼和展馆干脆分开盖,就不会出现今天“三分之二办公”的尴尬。现在木已成舟,除非大拆大改,否则只能打补丁:比如把部分办公区改成临时展厅,把跑步机搬到员工生活区,再把“游客止步”换成“办公区域,请勿打扰”的温馨提示,至少别让游客觉得自己交了智商税。 目前只是网络舆情,还没有官方通报。按照惯例,文旅局会先约谈馆方,要求自查整改:如果确实存在擅自改变使用功能、压缩开放面积的违规行为,轻则限期调整、公开道歉,重则相关负责人写检查、扣绩效,甚至影响年度评优。若被认定对游客构成误导,还可能被要求退还部分门票差价或增设免费开放日。当然,最硬的板子往往打在“舆情”上,热度一天不降,压力就一天不减。 博物馆首先是“公共客厅”,然后才是“单位后院”。 把最宽敞、最亮堂的地方留给文物和观众,把跑步机、小阳台、大办公室搬到边角甚至另起小楼,其实并不难。真正难的是破除“我地盘我做主”的惯性思维——毕竟,游客买的是“文化体验”,不是“办公参观券”。

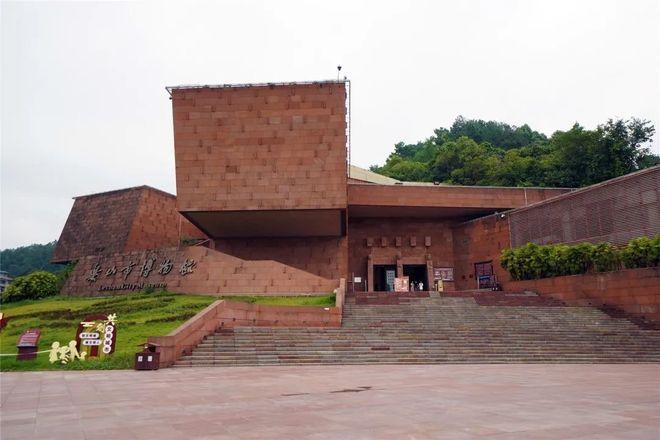

评论列表