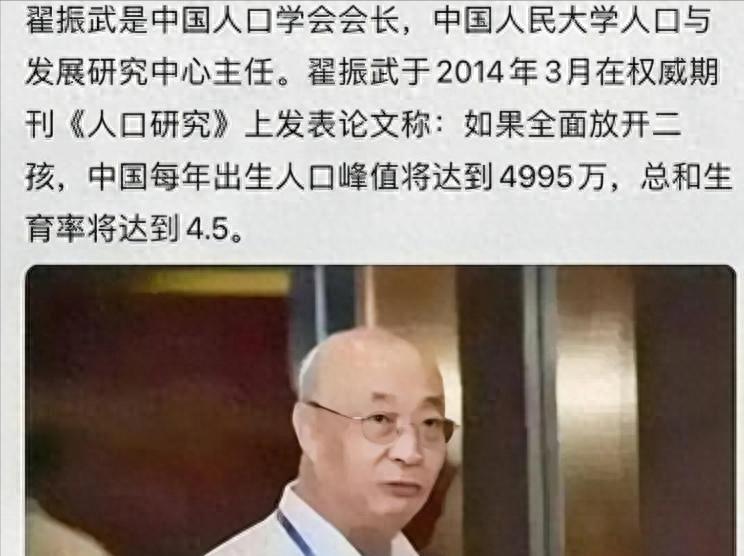

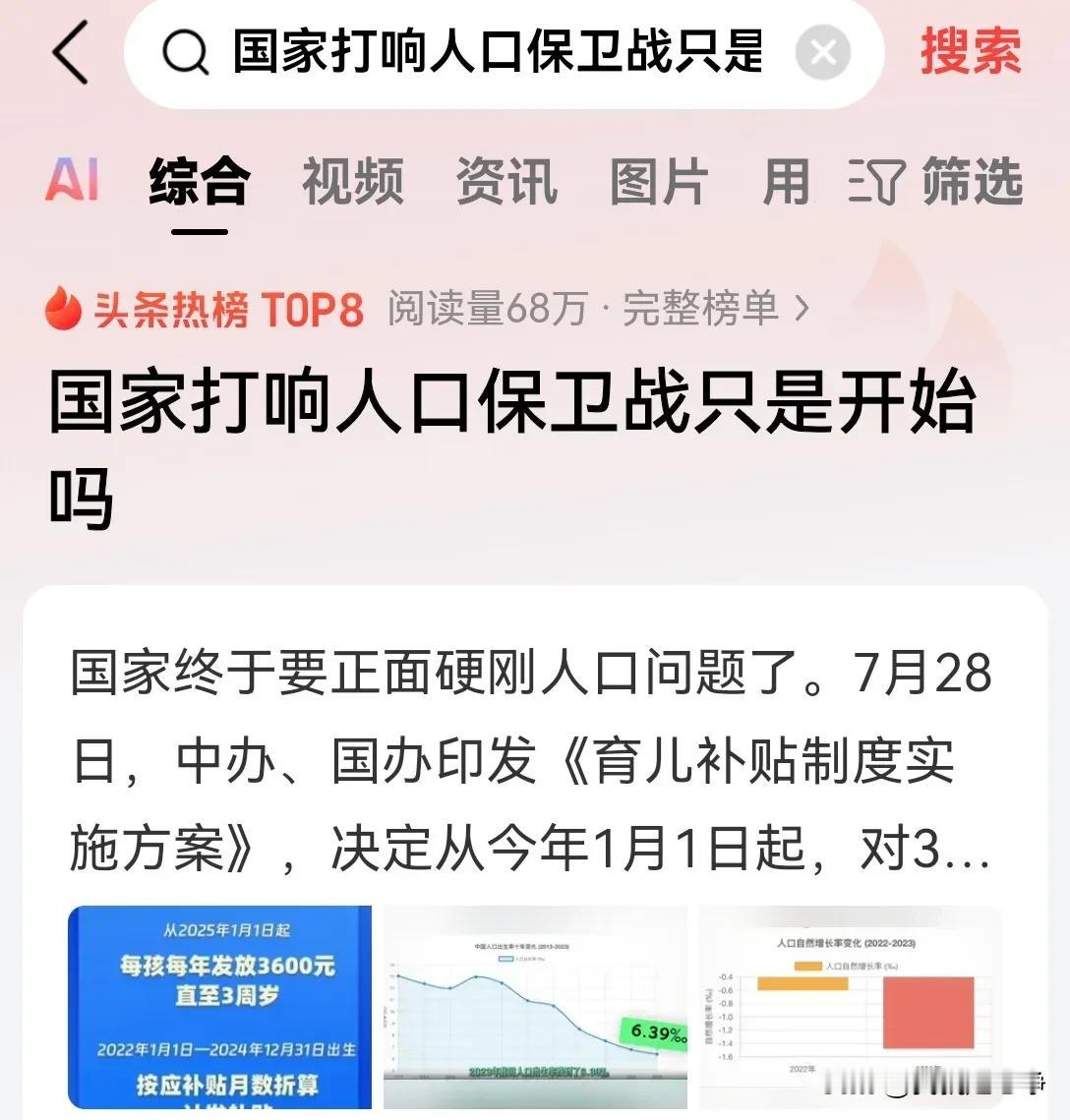

打脸了?2015年,二胎政策推出,权威专家翟振武教授掷地表示:“一旦开放二胎,未来四五年,中国每年将新增2000万新生儿,累计可达惊人的1.6亿。” 最初的确如预期那样,2016年,出生人口跃升至1786万,2017年依旧保持在高位的1723万。那段时间,社交平台上充满了喜庆的消息,许多家庭响应政策,分享家中新添宝贝的喜悦,似乎这一切都在朝着生育高峰进发。 然而,自2018年起,出生人口的数字突然出现了急剧下降,原本的“婴儿潮”瞬间消失,像是被抽走了底气。出生人口跌至1523万,一年减少了近200万,这一变化给社会带来了震动。 从那以后,出生人口的下降趋势愈加明显,最终跌破了千万大关。这个突然的转折不仅让专家们大跌眼镜,也让相关行业感受到冷风。 母婴行业首当其冲,曾经热闹非凡的母婴店变得门可罗雀,幼儿园不再人满为患,甚至一些托幼机构也面临招生困难。昔日繁忙的妇产科病床,渐渐显得空荡荡,医生的工作量也大幅减少。 到了2024年,出生人口的数量骤降至954万,与专家们曾经预测的每年2000万相去甚远,差距达到惊人的1000多万。 这一巨大的落差让人不禁反思,是什么原因导致了这个原本充满期待的“婴儿潮”未能如期而至? 答案,可能要从当下年轻人所面临的巨大经济压力和社会环境入手。 在中国,抚养一个孩子至成年,平均需要花费约70万元,在一线城市如北京、上海,甚至轻松突破百万。这还只是最基本的开销,从孕期检查到孩子出生后的奶粉、尿布,再到上学后的辅导班和兴趣班,教育的费用几乎是无限扩张的。 对于如今的年轻家庭来说,孩子不再是家庭的资产,反而成为了沉重的负担。高昂的养育成本和对自由的压缩,让许多人对生育产生了深深的顾虑。 不仅如此,社会对年轻家庭的支持也显得力不从心。尤其是职业女性,她们在面对生育和事业之间的选择时,往往不得不做出艰难的抉择。 有人透露,许多公司招聘时更倾向已婚已育的女性,担心招聘到那些可能会因为怀孕而请长假的人。而且,托育机构的不足,也让许多双职工家庭无处安放孩子,这进一步增加了育儿的压力。 离婚率的上升,也让许多年轻人对于婚姻与育儿产生了更多的不确定感,很多人甚至担心自己两个人的生活都难以维持,又怎敢轻易承担养育孩子的责任。 除此之外,年轻人的观念与之前的代际差异也显得越来越大。85后、90后、95后这些年轻人,大多是独生子女,习惯了更为自我中心的生活方式。曾经流行的“儿孙满堂”“多子多福”的观念,对他们的吸引力逐渐减弱。 更多年轻人将自我实现置于首位,愿意将时间和金钱投入到旅行、健身、社交和自我提升上。在他们看来,孩子意味着个人自由的丧失,意味着生活质量的下降。 从这些因素来看,专家当初的预测显得有些脱离现实。他们过于关注政策的放开,却忽视了年轻人对于生育的态度变化,忽视了高昂的生活成本,忽视了社会支持体系的缺失。 尽管全国生育形势低迷,广东却在这个寒冬中显得有些“特立独行”。 连续七年,广东稳居全国“生娃冠军”,其中潮汕地区尤为突出,这一地区的宗族文化根深蒂固,家族间的互助合作显著减轻了家庭的养育压力。但这种现象毕竟是局部的,难以在全国范围内推广。 总的来说,这场“婴儿潮失踪案”是多重因素交织的结果。经济压力、社会支持的缺失、文化观念的转变,以及对未来的不确定性,都在无形中阻碍了年轻人选择生育。 要真正逆转这一趋势,不仅仅是政策层面的调整,更需要从社会支持、经济激励、文化引导等多方面入手。只有当孩子的出生不再意味着家庭经济的沉重负担,生育才能重新成为一种生活选择,而非负担。