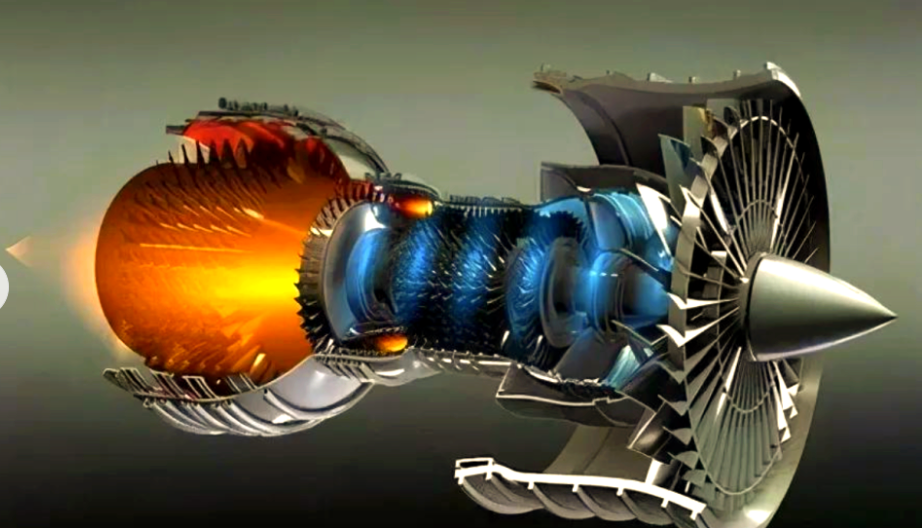

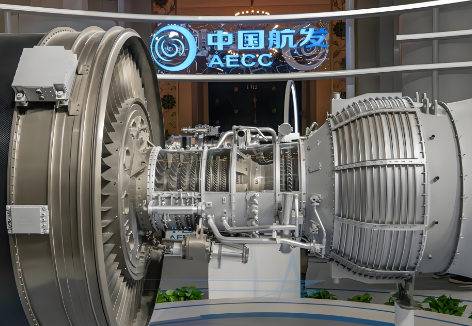

巨壳“问世”!这下子美军声呐想要追上中国核潜艇就难咯,这个巨壳的“问世”预示着核潜艇将会摆脱“龟背”!在深邃莫测的蓝色海洋下,潜伏着维护国家战略安全的巨型“利刃”:“核潜艇”,然而长久以来,这些神秘的“水下幽灵”,却有一个看似微不足道,实则影响深远的“身体缺陷”。 在海洋战略领域,核潜艇的设计演进反映出各国技术水平的较量。自上世纪五十年代,美国率先开发乔治·华盛顿级战略核潜艇时,就面临导弹长度与艇体空间的矛盾。 为容纳北极星导弹,艇体外部不得不添加凸起结构,这成为早期设计的普遍特征。这种凸起在航行中扰乱水流,产生额外阻力,并放大噪音水平,数据显示可增加15分贝以上。 俄罗斯的德尔塔级同样采用类似设计,以适应R-29导弹的尺寸要求。焊接过程中,需要大型设备固定壳体,确保高压环境下的稳定性。中国在发展094型核潜艇时,也遇到相同挑战。 由于南海至远洋的覆盖需求,巨浪系列导弹射程需达1.5万公里,无法随意压缩长度。早期耐压壳直径限于9.5米左右,导致外部整流罩成为必要选择。 这种设计虽解决了导弹搭载问题,却牺牲了隐蔽性能。在国际对比中,美国通过导弹组件重排,如弹头环绕发动机,缩小整体体积,减小凸起影响。俄罗斯则部分缩短导弹射程,换取艇体流线型外观。这些路径显示出技术权衡的复杂性,中国则需直面大直径壳体制造的工业难题。 近年来,中国船舶集团渤海造船有限公司的招标公告成为关注焦点。 2024年启动的6座14米壳圈组圆胎基础工程,以及2025年采购2套14米组立组圆装配平台,指向超大直径耐压壳的制造突破。这一尺寸远超以往,相当于三层楼高,标志着核潜艇壳体技术的跃升。制造过程涉及特种钢材的精炼与弯曲,使用2200兆帕级合金增强韧性。 卷板机在高压下将钢板成型为圆筒,传感器实时监测曲率,避免变形缺陷。组立阶段,液压臂固定段落,确保同心度精度达毫米级。焊接环节采用自动焊枪,融合边缘后,通过超声波探测仪逐寸检验裂纹。 热处理炉升温至数百度,进行退火以均匀应力分布。相比美国哥伦比亚级13米直径壳体,中国14米设计面临更大热应力挑战,但通过自主工艺优化,已实现量产基础。 这一技术源于多年积累,从引进国外设备到国产化转型,渤海厂扩建车间新增欧洲进口机器,却以本土专家主导核心环节。导弹整合中,发射筒完全内置,空间布局更紧凑,避免外部凸起。测试数据显示,无凸起设计可将阻力降低20%,噪音降至海洋背景水平以下。 这一突破对核潜艇性能的影响显著。摆脱凸起后,艇体外形趋于水滴状,提升航速与续航能力。噪音降低30%以上,让潜艇在声纳探测中更难被捕获。 战略层面,中国096型核潜艇或将采用此壳体,增强远洋生存概率。美军报告指出,中国核潜艇建造能力已达全球领先,渤海船厂可同时组装多艘艇体。 相比早期汉级与夏级,新型艇排水量达7000吨以上,配备YJ-18反舰导弹与垂直发射系统。俄罗斯亚森级虽有类似流线设计,但射程调整限制其全球覆盖。中国路径强调完整导弹长度,满足从南海发射覆盖美国全境的需求。 工业基础的提升,还体现在供应链协调,从矿山开采钢材到精炼,再到厂区组装,形成闭环。国际观察认为,这一进展将改变深海战场格局,美俄技术壁垒被打破。潜艇隐蔽性提升,直接强化核威慑投送能力。 渤海船厂作为中国唯一核潜艇建造基地,自1954年成立以来,不断扩建。从初始简易滑道到如今现代化大厅,总面积达11万平方米以上。新增组装大厅分四个艇位,每个长175米宽30米,支持模块化建造。浮船坞与起重机配合,实现高效下水。 相比美国纽波特纽斯船厂的双基地模式,中国集中于单一地点,提高效率虽存单一风险,却便于资源整合。最新扩展包括东部填海,新增泊位与干船坞,支持095型与096型并行生产。 美国国防部2022报告估算,中国可年产2-3艘核潜艇。壳体直径突破源于材料科学进步,使用钛合金与高强度钢混合,确保耐压深度超千米。 导弹筒内置后,艇内空间优化,允许搭载更多传感器与武器。噪音控制技术借鉴俄罗斯,却通过国产泵喷推进器进一步降低。整体排水量控制在适中水平,便于浅海操作,如南海区域。 从全球视角看,核潜艇龟背设计的演变体现技术瓶颈的突破。美国俄亥俄级虽有小凸起,但通过精密工程最小化影响。俄罗斯北风之神级采用10米级壳体,导弹长度14米,仍需部分凸起。 中国选择攻克14米直径,避开射程妥协,符合战略需求。制造难度在于焊接与热处理,微小裂纹可致灾难,故检验环节使用激光对准仪与X射线探测。 未来核潜艇发展趋势指向更低噪音与更高隐蔽。巨壳问世后,中国潜艇或配备拖曳阵列声纳,提升探测范围。垂直发射管可携陆攻导弹,提供多域打击选项。相比俄罗斯缩短导弹,中国路径确保1.5万公里射程,覆盖全球目标。