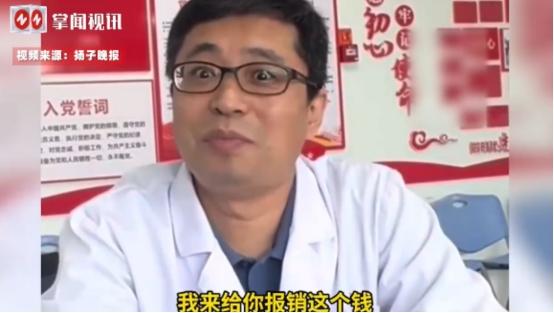

“这名医生火了!”江苏苏州,一女子戴着口罩陪母亲到医院就诊,没想到医生却看出她长了垂体瘤。女子连脸都没露出来,医生仅凭她的眉骨就察觉异常,见她半信半疑,医生直接拍板:“你去检查!要是结果正常,40块诊断费我包了!” 那天,张女士推着轮椅陪母亲走进苏州大学附属第一医院神经外科诊室,全程安静站在角落,口罩严实遮住她大半张脸,只露出眉眼。可就在刘建刚副主任抬头的一刹那,他目光钉在了她眉骨上——那里有微微不自然的隆起,像骨骼底下悄悄顶出什么。 他立刻放下病历:“姑娘,你眉骨形态不太对劲,得查查垂体功能。”张女士愣住了:“医生,我是陪我妈来的……”刘建刚没犹豫:“信我,查个生长激素和头颅MRI,要是白花钱,我自掏腰包给你报销!” 检查结果让张女士后背发凉:生长激素超标数倍!磁共振图像清晰显示,一颗垂体瘤正藏在她颅内,悄无声息地分泌过量激素,啃噬她的健康。 再晚些,肿瘤可能压迫视神经致盲,“要不是刘医生那一眼,我还在当偏头痛是累的。”术后她红着眼眶说。 这已是刘建刚第二次“多管闲事”。三年前面馆吃碗面的功夫,他瞥见邻座小伙太阳穴异常鼓胀、鼻唇肥厚,当即递上名片:“我是神外医生,你面容特征像垂体瘤,尽快检查!”小伙将信将疑去了医院,果然确诊,手术康复后,他捧着锦旗直奔诊室:“您一句提醒,救了我的人生!” 垂体瘤像潜伏高手,它九成是良性的,却专挑“温水煮青蛙”的路数——几年甚至十几年里,过量生长激素缓慢重塑患者面容:额头越来越凸,眉弓鼓成小山丘,鼻子塌宽成蒜头,嘴唇厚了,下巴前翘,连鞋码都莫名大两号。 可怕的是,这些变化日日发生,枕边人都难察觉,“病人常以为是自己发福或年纪大了。”刘建刚摇头,直到某天照镜子,才惊觉镜中人已“面目全非”。 更凶险的是,肿瘤持续压迫会导致失明、心脏病、糖尿病,而患者还蒙在鼓里。 刘建刚的“神技”不是天赋,是三十年临床淬炼的直觉,他抽屉里存着典型病例的面容对比图:五年前清秀的年轻人,五年后竟骨节粗大如壮汉。 “看眉弓、鼻翼、下颌线,这些骨性标志的细微位移都是警报。”但比眼力更珍贵的,是他敢“多事”的担当。诊室本可只盯挂号病人,面馆大可低头吃面,他却偏要“越界”。 当张女士犹豫40元检查费时,那句“我报销”的承诺,是医者仁心最朴实的注脚——他懂普通人怕白花钱的心思,更懂早一天确诊就能少一分风险。 这故事刷屏后,有网友感慨:“现在医院全是流程,看报告比看人脸还重要!”这话戳中痛点。 当医疗被捆在绩效与免责的绳索里,多少医生忘了:CT机扫不出眉骨的变化,AI算法算不出患者的欲言又止。 刘建刚的“火眼金睛”,本质是对“人”的细致观察;他自掏腰包的承诺,是对“信任”的主动修补。 就像自流井区的乡村医生肖鸿,翻山越岭给老人送药,磨破鞋底只为一句“不能让他们硬扛”。 这些医生把脚扎进泥土,用眼睛丈量生死,让冷冰冰的诊室透进人性的光。 张女士的锦旗挂在刘建刚诊室墙上,紧挨着面馆小伙送的那面。两面旗像两块镜片,照见医者该有的样子:既要显微镜般的专业眼力,更要怀抱苍生的赤子之心。 毕竟,再精密的仪器也测不出眉骨0.1毫米的隆起,但一颗愿意为陌生人停驻的心,能救回无数差点溜走的生命。 (信息来源:扬子晚报《“多事”医生“火眼金睛”,诊室里、面馆中揪出两例垂体瘤》;自流井区人民政府《扎根基层,护佑健康:一名医者的平凡与坚守》)