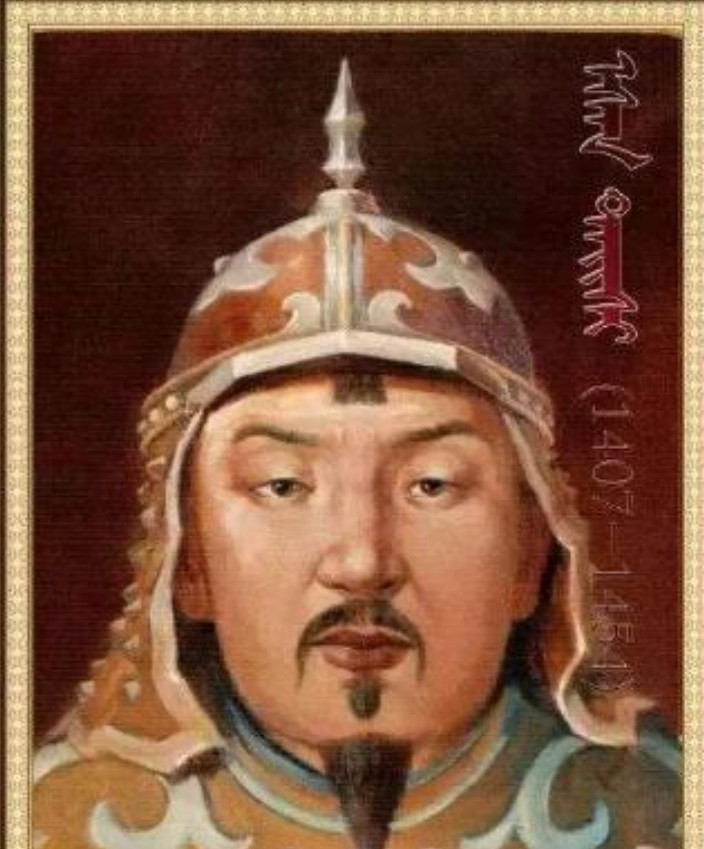

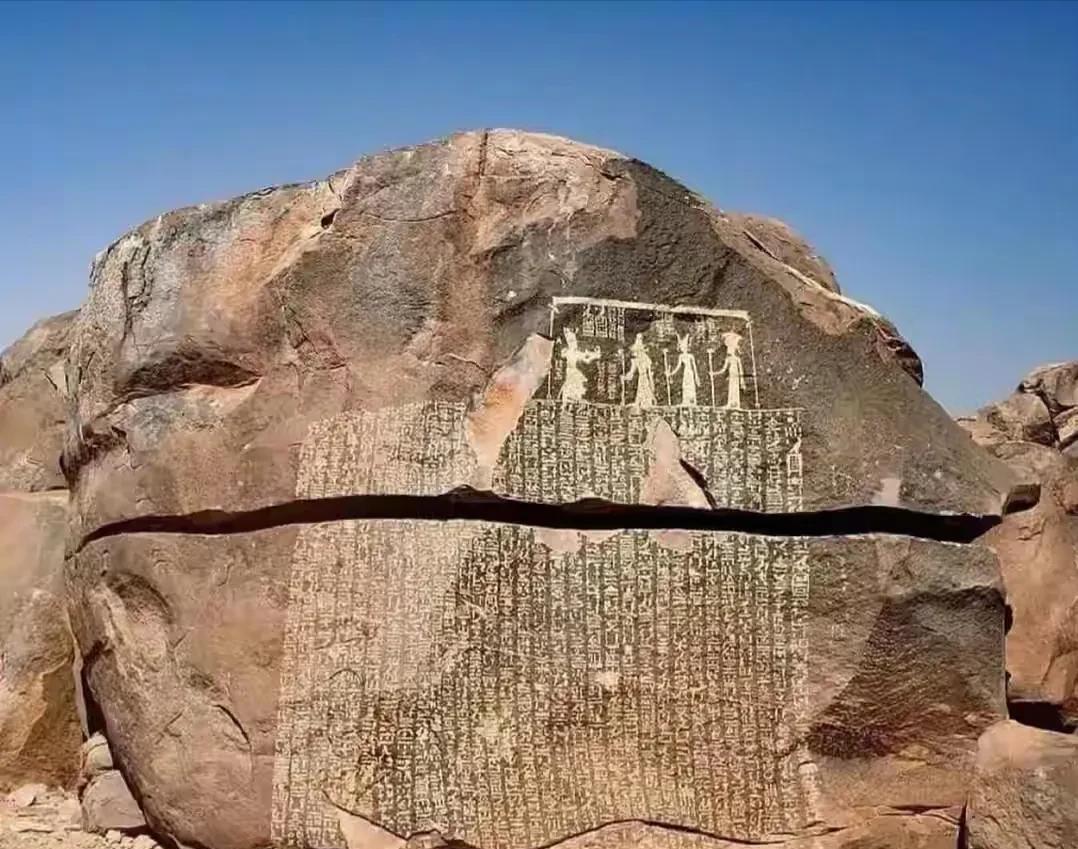

[微风]蒙古这波“认祖归宗”操作很有意思。很多人以为蒙古作为成吉思汗的故乡,肯定会用传统蒙古文,但过去80年,乌兰巴托的大街招牌、路标全是俄文字母,政府文件也都是用西里尔字母写的蒙古语。 2020年3月蒙古国做出一个重大决定:计划到2025年,全面恢复使用传统蒙古文,最终使其成为官方文件的唯一书写系统。 为了平稳过渡,政府推行“两套体系并行”的策略,一方面要求所有公职人员接受传统文字的系统培训,另一方面也在推动电脑操作系统和输入法进行技术升级,以适应竖排书写的习惯。 如此大费周章地扭转一个延续近百年的习惯,当然不只是一场文化复古,向内看,这是苏联解体后蒙古民族意识觉醒的必然延续,一场“认祖归宗”式的文化自救。 而向外看,这更是一次精明的地缘政治布局,蒙古国夹在中俄两大邻国之间,通过恢复与中国内蒙古地区通行的传统文字,不仅能拉近与全球最大蒙古族群体的文化与经济联系,也为自己在大国博弈中找到了一个新的战略支点,避免被彻底边缘化。 不过,要理解这场回归的迫切性,就必须回到1941年,那一年,一支苏联文字改革委员会进驻乌兰巴托,他们打着帮助蒙古“现代化”的旗号,心里却打着另一副算盘,苏联人真正恐惧的,是蒙古国与文化血脉相通的内蒙古走得太近。 因为内蒙古一直坚守着使用了八百年的传统蒙古文,文字相通,情感认同就难以阻断,这对于一心想控制蒙古的苏联来说,是一个巨大的潜在威胁。 所以,他们必须从文化的根上下刀,强制推行西里尔字母,手段雷厉风行,不容置疑:学校改教西里尔文,报纸杂志一夜之间全部横排印刷,就连寺庙里的经幡和佛号,也得用俄式字母来拼写。 这根本不是什么现代化援助,而是一场赤裸裸的文化殖民,目的就是斩断蒙古与其自身历史的连接,将其彻底改造成一个忠实的附庸。 这一刀下去,割出了一道长达八十年的文化断层,代价沉重而深远,整整三代蒙古人在西里尔字母的环境中成长,对祖先的文字早已形同陌路。 今天的年轻人想读懂民族史诗《蒙古秘史》,竟然要先看西里尔字母的转写版,那种感觉,无异于吃别人嚼过的东西,原汁原味的文化精髓早已流失。 这种文化失忆,更是在社会内部造成了难以弥合的代际鸿沟,老一辈或许还会写传统文字,但他们又能教几个人? 年轻一代则心态矛盾,他们嘴上承认恢复传统的必要性,转头就在社交媒体上抱怨传统文字“难学又难用”,觉得它在讲究效率的数字时代就是个累赘。 如今,蒙古国决心回头弥补这八十年的断层,可未来的路注定挑战重重,遇到的第一个挑战就是钱,对于一个本不富裕的国家来说,全面更换教育体系、公共标识和电脑系统,是一笔巨额开销。 再一个就是根深蒂固的社会惯性,要改变几代人养成的书写习惯,需要巨大的耐心和时间,虽然主流的操作系统和输入法公司正在努力适配,但要让竖排文字在各类软件应用中获得和横排文字同等的便利,技术上还有很长的路要走。 但是,挑战背后也藏着希望,这场变革一旦取得成功,回归的不只是文字,更是全球一千多万蒙古族人文化接轨的里程碑,无论是学术交流、图书出版还是商业往来,都能扫清障碍,长远看反而会降低整个社会的沟通成本。 说到底,蒙古国这波操作,既是对苏联时代文化霸权的一次历史清算,也是一场决定自身未来命运的文化自救。 它既要在现代化浪潮与古老传统之间找平衡,又要在中俄两大邻国的夹缝中求生存,这无疑是一场艰难的跋涉,却又是一次必须完成的征程。