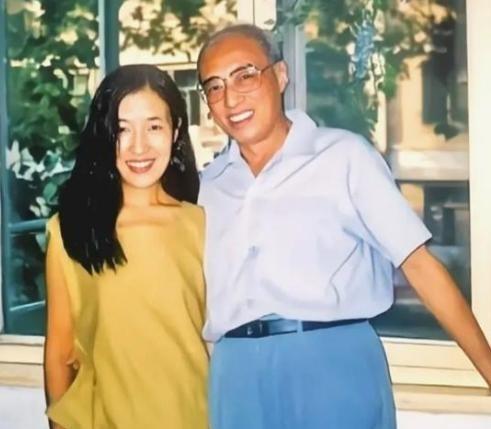

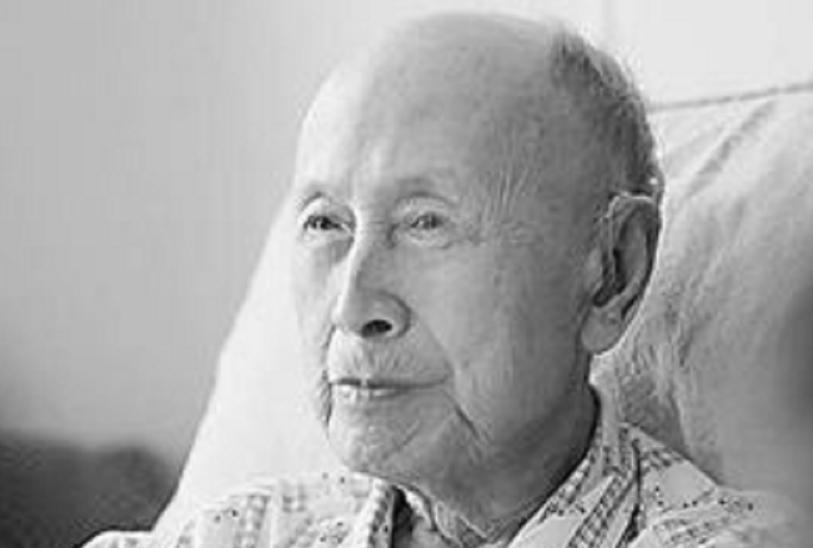

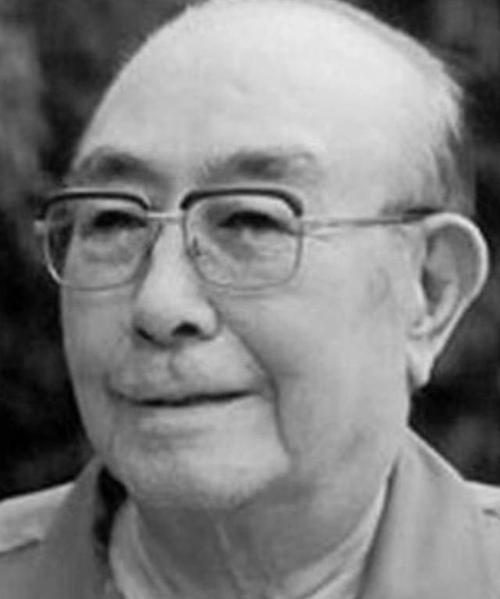

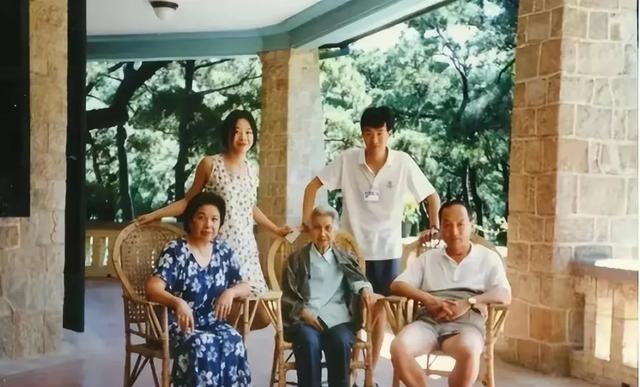

1986年,65岁的火箭专家杨南生娶了29岁的张严平,张严平的父母不同意,不料,当她父母知道杨南生的身份后,惊呆了。 杨南生1921年12月29日出生在缅甸仰光一个华侨家庭,一岁多就随父母回福建海澄县生活。他小时候在家乡读小学,基础教育打得扎实。1939年考上国立西南联合大学机械工程系,在那里认真学力学知识,毕业于1943年7月。之后在昆明中央机器厂当技术员,处理设备问题。1947年他公费留学去英国曼彻斯特大学,专攻机械工程,1950年10月拿下自然哲学机械工程学博士学位。回国后先到长春第一汽车制造厂,参与研制中国第一辆解放牌卡车,推动汽车工业起步。 1955年,杨南生调到中国科学院力学研究所,当研究员和学术秘书,加入钱学森团队,计算火箭轨迹。1960年转上海机电设计院,主持探空火箭工作。那年2月19日在上海南汇老港东海滩,团队发射火箭升空8公里。他继续推进固体火箭技术。1964年6月任国防部第五研究院四分院副院长,领导固体发动机开发。在内蒙古和酒泉基地,他监督多项试验,1965年7月300毫米固体发动机点火成功。1967年负责“651”项目,为东方红一号卫星第三级发动机出力。1970年4月24日卫星发射,他在北京签署军令状后返回基地。 晚年杨南生当航天工业总公司科技委顾问,在西北工业大学教弹塑性断裂力学,指导学生研究。1980年第一任妻子莘耘尊因癌症去世,他处理完后事继续工作。1986年娶张严平后,坚持科研到退休。2013年3月5日在北京逝世,享年91岁。他的贡献包括中国固体火箭奠基,获国际宇航科学院院士称号。 张严平1957年生,1982年从山东大学中文系毕业,进入新华社当记者。她报道社会和科技话题,获中国新闻奖一等奖和长江韬奋奖。工作勤奋,采访过各种人物,注重深度分析。结婚后她调北京,继续记者生涯,出版回忆录记录生活。 1984年春天,北京两会期间,张严平作为新华社记者采访陕西人大代表杨南生。她问火箭技术问题,杨南生条理清楚地回答,从发动机原理到国家应用。采访后他们保持书信联系,张严平寄报道稿,杨南生指出技术错误并附资料。几个月后张严平出差陕西,杨南生邀请参观研究所,讲解固体推进系统。在食堂他们吃简单饭菜,继续讨论。 1985年下半年,两人关系发展,杨南生表达心意,张严平同意交往。他们每周书信,分享工作经历,杨南生描述实验,张严平谈采访。1986年初张严平告诉父母要嫁杨南生,父母反对年龄差大,认为生活难过。张严平解释,杨南生打电话安慰。几天后杨南生单位领导上门,带资料讲杨南生经历:从留学回国到火箭贡献,为国家导弹卫星出力。父母听后态度转变,同意婚事。 1986年6月2日,在陕西杨南生家中举行婚礼。只有几张桌子,简单菜肴,亲友见证。杨南生和张严平宣誓,两人正式结合。这桩婚姻跨越36岁年龄差,却因互相理解而成。 杨南生回国后一头扎进航天事业,放弃国外舒适生活。他主持多项火箭项目,从零起步,建立固体技术基础。张严平被他的责任感吸引,两人从采访开始,逐步建立感情。父母最初反对,但了解杨南生功绩后认可。他大半辈子没成家,一心工作,这点打动老人家。婚礼虽简朴,却标志两人新生活开始。 婚后张严平调北京,杨南生留陕西,两人分居三年多。靠书信联系,杨南生写96封,张严平写98封,讨论日常和科研。1989年杨南生退休搬北京,两人团聚。张严平打理家务,杨南生整理资料,写固体发动机专著。两人过平静日子,一起散步听音乐。2009年国庆张严平采访,杨南生在家看电视,分享导弹成就。 2011年杨南生健康下降,张严平照顾他。2013年3月5日杨南生在北京医院逝世。张严平处理后事,整理遗物如图纸信件。她写76本日记300多万字,出版回忆录《君生我未生》,记录27年婚姻。书中讲两人相伴,杨南生贡献获认可,如2012年入选航天感动人物。 张严平继续记者工作,回忆录分享真实故事。这段婚姻证明年龄不是障碍,互相支持最重要。杨南生一生清贫,专注航天,为中国火箭打基础。张严平通过书传承他的事迹,让更多人了解。 杨南生去世后,张严平靠写作缓解悲伤。回忆录不只讲爱情,还介绍航天历史。他的工作保密,外人不知贡献大。张严平用文字记录,强调责任与奉献。这故事启发人,生活里真挚感情能克服偏见。