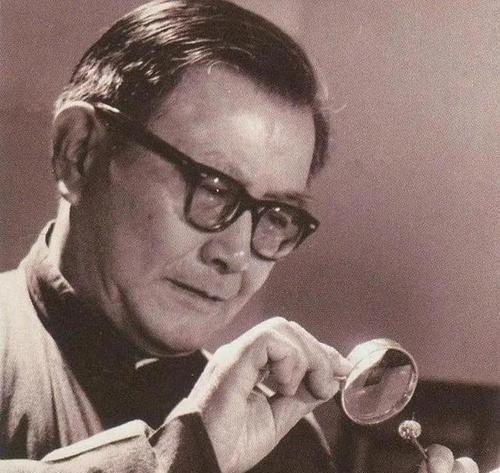

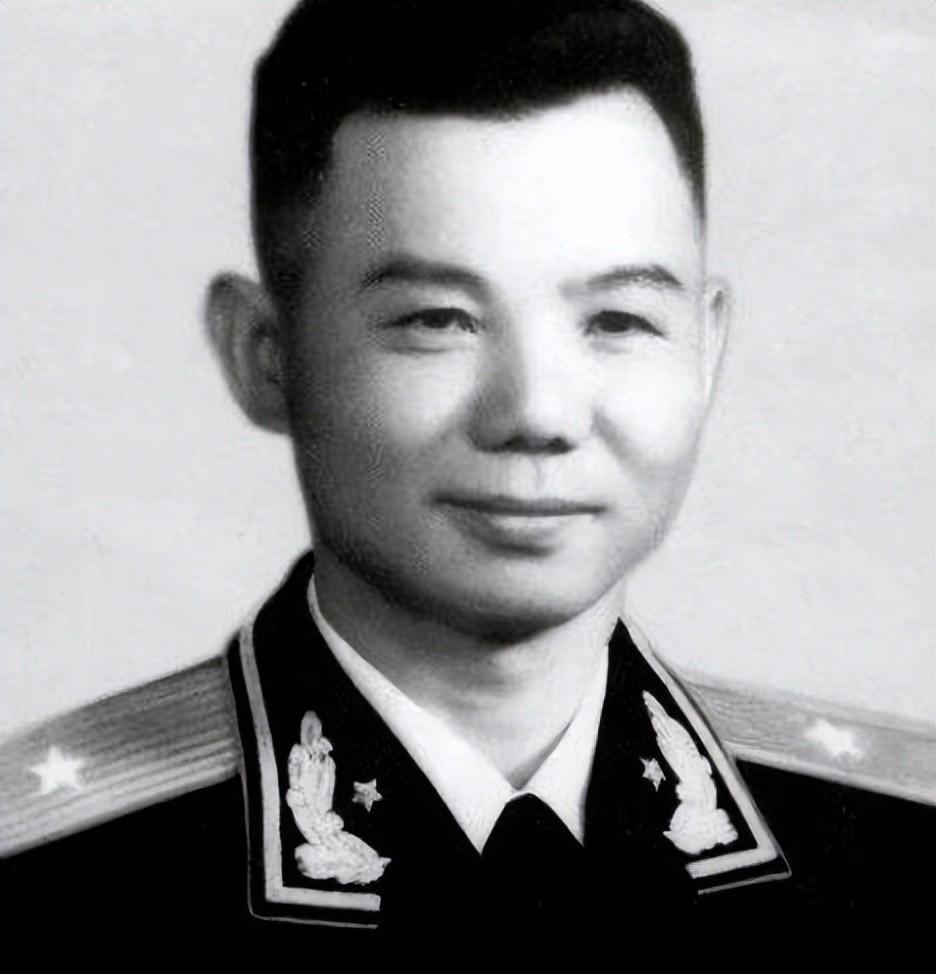

1954年,一批犹太商人想把原子弹的浓缩铀卖给我国。周总理立即找来一位科学家验货,最后科学家得出结论:不达标。 1954年,中国刚建国不久,百废待兴。那时候,核武器是国力象征,但西方国家对中国搞技术封锁,想造原子弹难上加难。浓缩铀是原子弹的核心材料,铀235含量得达到90%以上才能用,可我们连提纯技术都还没摸透。正是在这节骨眼上,一群犹太商人找上门来,声称手上有浓缩铀,愿意卖给中国。这事儿听起来像是天上掉馅饼,可细一想,又觉得不对劲。 当时国际形势复杂,朝鲜战争刚打完,冷战正酣。犹太商人跑来说有货,还说是从美国黑市弄来的,谁信啊?周总理接到报告后,没急着拍板,而是决定先验货再说。他找来了中国科学院近代物理研究所的杨承宗,让他带队查清楚这批货到底行不行。 杨承宗接到任务时,条件真是简陋到不行。实验室里没啥高精尖设备,连个像样的同位素质谱仪都没有,只能靠基本化学方法硬干。他和团队拿到样品后,马上开始检测。浓缩铀的关键是铀235含量,得远远高于天然铀的0.7%。杨承宗用的是核反应速率和不稳定核素数量成正比的原理,通过分析稳定元素的变化来间接测算。 他们没日没夜地干了好几天,测出来的结果让人大跌眼镜:样品里铀235含量只有0.7%,跟普通天然铀没啥两样,根本达不到核武器的标准。为了保险起见,杨承宗又换了试剂,调了参数,反复验证,结果还是一样。这批所谓的“浓缩铀”就是一堆没用的矿石,纯属忽悠。 周总理拿到报告后,直接把商人叫回来,说货不达标,交易免谈。商人还想狡辩,但数据摆在面前,赖不掉,只好灰溜溜地走了。这事儿没花冤枉钱,还避免了更大的风险,全靠杨承宗的严谨和专业。 这群犹太商人到底想干啥,到现在也没个定论。有人猜他们就是想赚一笔快钱,看中国急需核材料,拿假货来蒙混过关。毕竟那时候国际黑市鱼龙混杂,骗子不少。但也有人觉得没这么简单。1954年,美国对中国敌意很深,技术封锁严得要命,这些商人说是从美国弄来的货,会不会背后有啥政治目的?比如故意给假货,让中国浪费时间,或者探探我们的底牌?这些猜测听起来有点悬,但也不是完全没可能。 不管他们动机咋样,这事儿暴露了一个问题:靠外人送来的东西不靠谱。杨承宗这次验货,不光戳穿了骗局,还给国家提了个醒,得赶紧自己干,不能指望别人。 说起杨承宗,他真是个了不起的人物。1911年,他出生在江苏吴江一个普通家庭,小时候家里条件一般,但他特别爱读书,尤其对科学感兴趣。1932年,他从上海大同大学化学系毕业,后来进了北平研究院物理镭学研究所,跟着郑大章学放射化学。那可是居里夫人唯一亲自教过的中国学生,杨承宗算是间接得了大师真传。 1947年,他有机会去法国巴黎大学镭学研究所留学,师从诺贝尔奖得主伊雷娜·约里奥-居里。在那儿,他埋头研究放射化学,博士论文还拿了个“最优秀”的评价。法国那边看他有才,开出55万法郎年薪想留他,可他没动心。1951年,新中国刚成立,急需人才,他毅然回国,还带了13箱科研仪器和居里夫人亲制的镭标准源回来。那时候回国多难啊,路上风险不说,回来也没啥好条件,但他就是放不下祖国。 1954年这事儿之后,中国高层意识到,不能老指望外来的东西,得自力更生。杨承宗后来被调到第二机械工业部第五研究所当副所长,专门研究核燃料提纯。他带着团队从零开始,用土法子搞出了核纯二氧化铀和四氟化铀,这些都是造原子弹的关键材料。1964年,中国第一颗原子弹“596”在罗布泊炸响,震惊世界,杨承宗的技术支持功不可没。 除了科研,他还在教育上花了不少心思。1958年,中国科学技术大学成立,他当了放射化学与辐射化学系的首任主任,培养了一大批核科学人才。后来学校搬到合肥,他也跟着去了,还当过副校长。1980年,他又创办了合肥联合大学,干到1994年才退休。退休后他也没闲着,一直关心科学发展,直到2011年去世,活了整整100岁。 杨承宗这辈子,真可以说把心血都献给了国家。他在1954年戳穿骗局,不是靠运气,而是靠扎实的科学功底和对国家的责任感。回国时放弃高薪,投身核工业和教育,都是因为他觉得科学家得有祖国。他的努力不光帮中国站稳了脚跟,还带出了一堆学生,让核科学后继有人。 这事儿也让人看到,科学这东西没国界,但用科学的人有自己的根。杨承宗用行动证明了这一点,他没想着个人得失,就是一心为国。这种精神,放到现在也值得我们学。