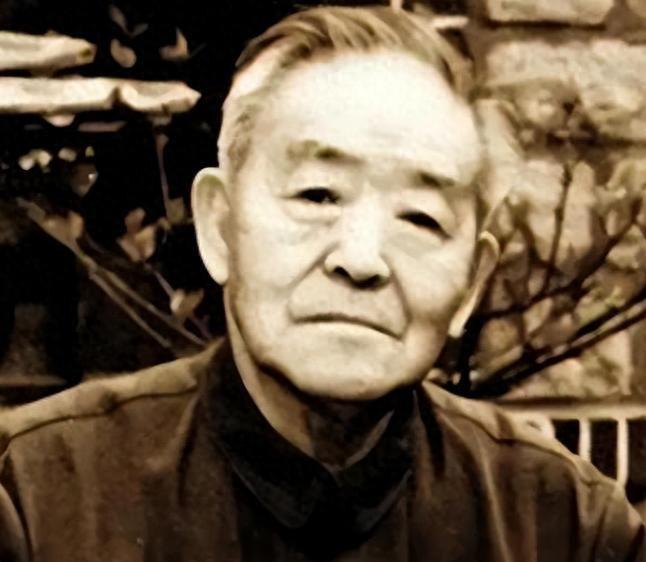

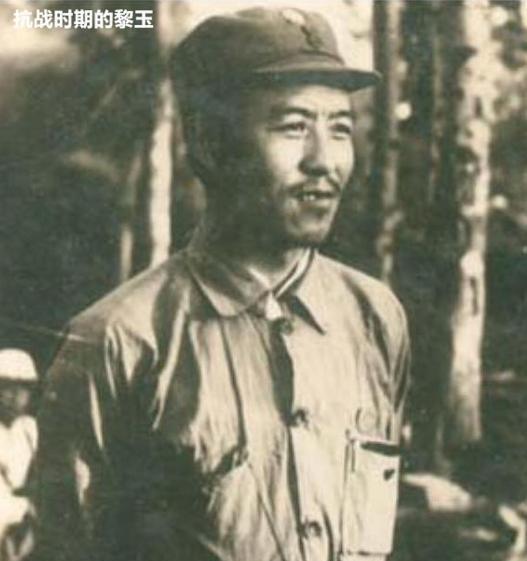

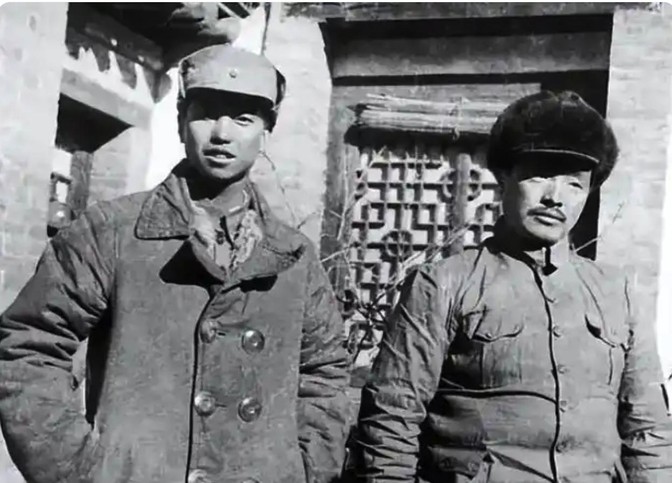

他是我党最大抗日根据地创始人,位高权重,建国后却只是一小处长 【1949年10月的一个清晨】“老黎,你怎么从华东局名单里消失了?”陈毅压低嗓子问。黎玉抖了抖军装上的尘土,只回答了两个字:“组织。”他没再多解释,转身就去忙南下干部的行李。对话短暂,却像一枚钉子,把这位抗日名将和新中国普通处长之间的巨大落差,牢牢钉进了历史的木板里。 黎玉1906年生于山西洪洞,家境殷实,青少年时期读过许多时髦杂志,《新青年》几乎每期必看。17岁,他进县立中学,碰上五卅运动余波,人群里那种热腾腾的呐喊让他彻底改了人生轨迹。1926年秋,他在太原秘密宣誓入党,随后奔走各地组建学生互助社,靠演讲和简报传播革命火种。那时的他瘦高、话少,却有一股韧劲,朋友给他起了外号“黎倔头”。 第一次坐牢是1929年,山西当局以“危害地方治安”罪名把他押进监狱。拷打、逼供轮番上阵,他没开口。靠着牢友递来的一截钢锉,他深夜磨断手铐,硬是从厕所窗户钻了出去。1932年再度被捕,这次更凶险,他被关在北平草岚子监狱,墙高电网密布。他用假装患病的方式送进医院,再借护士掩护逃脱。多年后有人问他哪次最难,他只说一句:“身体能挺就不难,信念要是塌了才难。” 1936年春,北方局决定让黎玉去救火。原因很简单:山东省委被破坏,电台失联,地下党员零散如沙,需要一个胆大心细的人去收拢。黎玉接令当天,骑了一辆借来的破自行车,从石家庄一路蹬到济南。夜里住窑洞,白天躲检查,车胎补了三次,鞋底磨穿换草鞋。他到济南刚喘口气,就把几名幸存干部凑到一起开会,恢复了省委电台,接通了与延安的第一封密电。那封电报只有短短几十字,却像针灸一样,扎活了山东党的神经末梢。 接下来的两年,他几乎把脚印印遍泰沂山区。从鲁西北到胶东,地委、特委、工委陆续建立;武装骨干从几百人扩展到三四万人。1938年元旦的徂徕山武装起义,是他亲手点燃的导火索。山风呜呜,雪花乱飞,900多条步枪在山腰点起火舌,日伪据点一夜之间火光冲天。起义后不到半年,山东党员数攀升到两千,抗日根据地的雏形浮出水面。 延安关注到这块热土。1938年春季高级干部会上,毛泽东把黎玉推到会场中央:“这位同志来自齐鲁,他证明了只要工作方法对头,敌人再多也围不死我们。”夸奖背后,毛泽东给足了支持——160名军政干部、两百挺机枪、一批电台设备,一拨拨送往华北平原。12月,八路军山东纵队挂牌,黎玉任政委。那一年,敌后根据地粮饷紧张,他主导秘密运金,把华北商号金块分批护送延安,这段往事直到改革开放后才被公开。 1943年局面再变。中央军委派罗荣桓去山东组建新军区,黎玉退到副政委兼分局副书记的位置。有意思的是,明里降了级,暗里他却成了罗荣桓最倚重的搭档,两人商量一次扫荡计划,常常关门通宵,一杯酽茶就能撑到天亮。那几年的山东,对日作战成绩位居各根据地前列。与此同时,他顶着财政真空,把淄博、枣庄的矿税用游击方式“榨”出来,补贴八路军后勤,被延安财委称作“黎氏方案”。 抗战胜利后,山东省政府在曲阜成立,黎玉被推举为主席。这可是省一级正职,权力不小。可没多久,政治风向突变。1947年初,华东局内部掀起一次整风,康生、饶漱石把“山头主义”大帽子扣到黎玉头上。会议室里他一句辩解都没说,只递交书面检讨。职位先降一级,再降一级,最后变成华东局委员。外界纷纷议论,他却对秘书笑笑:“寒潮过去,土地还在。” 1949年4月渡江战役结束,他跟随华东局南下上海,被任命为上海市委劳动工资处处长。这个处长是副局级,下属不到30人,跟他过去统领十几万兵马、指挥一省行政相比,简直云泥之别。有人替他抱不平,他摆摆手:“干一行是一行,大事小事都是党的事。”处里最繁琐的,是给数十万工人测算工资等级,他直接搬张小桌坐到档案室,拿算盘一点点核,还自嘲:“打仗靠拼命,现在靠算术,同样让人头疼。” 1953年,他调到中央财经委,仍然做劳动工资研究。那几年全国搞工资制度改革,他写了厚厚三本调研笔记,上面全是红蓝铅笔批注。谈到调级幅度时,他偶尔也偏激情绪化:“工人成天跟机器吵架,多给两块钱不过分。”这种接地气的想法,让他跟干部同事保持了一点距离,却赢得不少产业工人的尊敬。 进入晚年,黎玉把力气用在党史资料的抢救上。1982年住进北京医院,他把病床当书桌,一支中华铅笔削短又削短,硬是写下近万字《山东党组织的恢复与建立》。笔记本边缘被汗水浸透,字迹却依旧工整。1983年,他回徂徕山,匆匆站在烈士墓前,低声说:“兄弟们,我来看你们了。”说完转身就组织座谈会,补录起义亲历者口述,细到哪座山头埋过哪门迫击炮,都不放过。