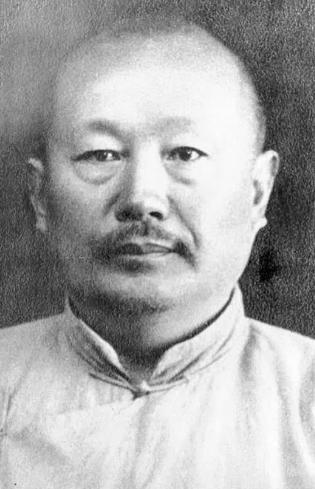

1927年,国民党高级将领范石生救了南昌起义仅剩的八百人,朱老总晚年仍对这位老友念念不忘。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1927年冬,南昌起义失败后,朱德带着余部转战潮汕,经受严峻考验,队伍从数千人锐减到不足千人,伤病累积,弹药匮乏,食物更是紧缺,湘粤边界的山林掩护住了这支疲惫的队伍,但寒冷与饥饿同样无情,朱德手上没多少粮草,士兵们裹着破衣行军,枪械残缺不全,很多人已经失去了继续坚持的力气。 在这样的绝境中,朱德想起了故人范石生,当时,范石生已是国民党第十六军的军长,部队驻扎在粤北,朱德起草了一封信,托人秘密送往范石生所在之地,信中没有求情,只有实情,朱德知道,若要保住革命的火种,就必须冒险求援。 半个月后,回音传来,范石生安排朱德前往湖南汝城,那里是他部下曾曰唯的驻地,朱德按时抵达,商议结果是:部队保持原样,挂上十六军的番号,行动不受限制,协议一成,范石生亲自赶来,安排军需处提供整编所需物资。 补给送达后,改变了朱德部队的命运,八千套单兵装备、五百条棉毯、十万银元,另外还有机枪和上百万发子弹,所有物资整整齐齐地送到指定地点,疲惫的士兵看到这些,眼中重新燃起光亮,这批装备和粮饷,不仅缓解了燃眉之急,更是让这支濒临解体的队伍重拾斗志。 十六军内部有人不解,因为范石生平日里行事节俭,军需极为严控,这一次,他却毫不吝惜,仿佛把所有积蓄都投向了这支队伍,他不仅提供物资,还安排旧枪修理,残兵重新编组,将朱德部队从危机边缘拉了回来。 不久之后,危机真的来了,蒋介石得知朱德部队藏身十六军,迅速下达命令,要求范石生“剿灭匪部”,这道命令送到范石生案头时,他面无表情地收下,转身便安排人连夜将电文原件送到朱德驻地,并附上五千银元,他明知这一步险象环生,却没有丝毫犹豫。 朱德得信后,没有迟疑,立刻带队转移,他知道,范石生已经为他挡下了所有可能的追责,为免牵连,朱德还主动公开宣布脱离十六军,制造“叛逃”假象,行动迅速,队伍安全离开,避开了即将到来的清剿。 仅仅半个月后,朱德在宜章发动起义,经过重新整编和补给,这支队伍迅速壮大,成为湘南起义的核心力量,士兵从千余人增至万余人,战斗力大幅提升,几个月后,朱德率部与毛泽东在井冈山会师,红军的骨架由此搭建起来。 这一切,都离不开范石生在关键时刻的果敢决断,这位出身云南的旧军官,早年追随孙中山投身革命,对共产党的做法并不陌生,他虽然身处国民党军中,却在大是大非面前做出选择,那一夜的援助,不仅救了朱德,也保存了革命的希望。 然而,范石生的命运却未能随历史洪流而改变,1929年,他的部队被缩编,1932年被彻底剥夺兵权,他返回昆明,开设诊所,过起平凡生活,诊桌上一直放着“贫苦免费”的牌子,他行医不收穷人一分钱,那些来求诊的百姓,大多不知道他曾经是一位军长,也不知道他当年救过一支将要熄灭的队伍。 1939年春天,范石生在一次出诊途中遭遇暗杀,枪手是他在讲武堂的同学杨蓁的儿子,此案最终被归结为“私人恩怨”,凶手服刑十个月便被释放,随后进入重庆国防部任职,不少人对此质疑重重,却无从追究。 延安方面深感痛惜,周恩来指出,昆明的特务活动早已猖獗,范石生的遇害,是旧势力沉渣泛起的直接表现,朱德得知此事后,久久无言,他知道,那个曾在最黑暗时刻伸出援手的人,再也回不来了。 新中国成立后,朱德多次在内部会议中提起范石生,他说,如果没有那一次援助,许多事情都不会发生,他亲自签署了“革命烈士”的认定书,并派人送粮送物到范石生家中,范家的老宅中,庭院海棠盛开,仿佛那段旧事仍在春风中低语。 站在天安门城楼上,看着五星红旗飘扬,朱德曾向身边人提及当年那段往事,他没有说太多,只是望着远方,仿佛在回忆那场雪夜的烛光,那场决定命运的谈话。 范石生的选择,并不惊天动地,但它在历史的关键节点上,成为改变方向的转轴,他没有留名于史书高处,却用行动印证了信义的重量,在风雨如晦的年代里,正是这些看似微弱的光,照亮了黎明前最黑的夜。 信息来源:范石生:心存正义 功在国家——澎湃新闻