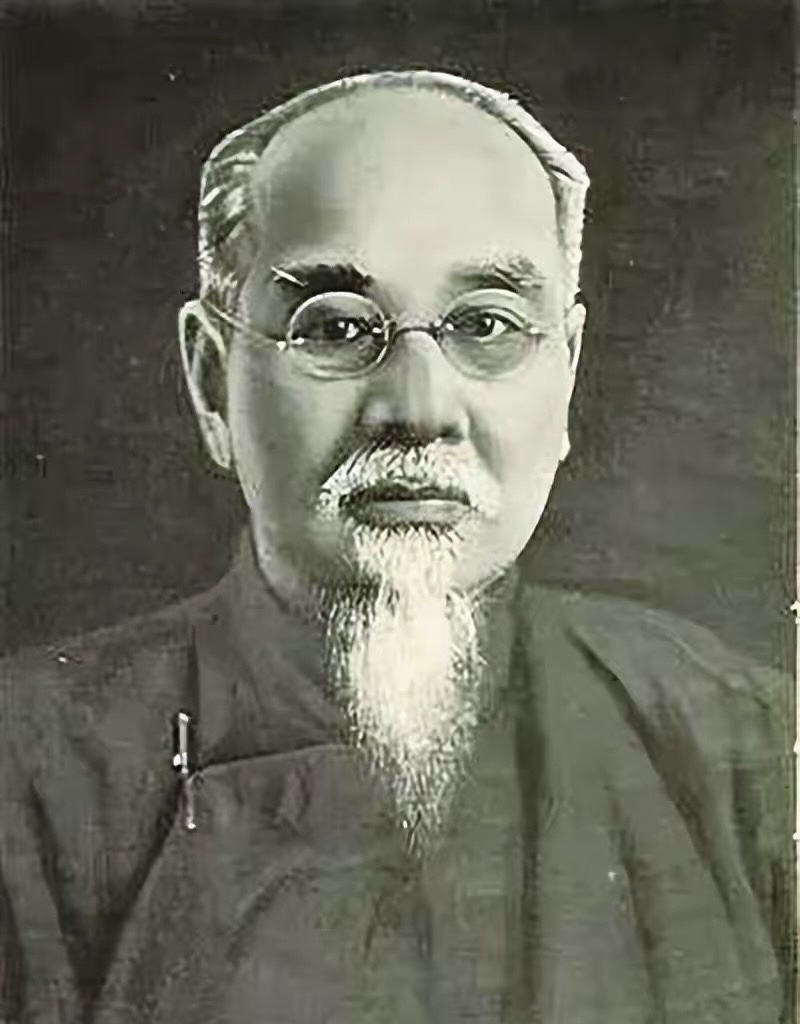

1982 年,中央统战部副部长熊向晖已经 63 岁了,他从领导的岗位上退下来了,当叶剑英知道后,有点生气地对熊向晖说,你怎么退下来了,怎么也不和我打声招呼? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 熊向晖1919年出生在山东一个重视教育的家庭,他的父亲是湖北高等法院的庭长,他从小就耳濡目染,读书写字都是一把好手,1936年,他考入清华大学中文系,正值全国上下掀起抗日救亡的浪潮,年轻的熊向晖也没闲着,积极参加各种活动,很快就深入接触到了共产党。 抗战爆发后,熊向晖的命运迎来了第一次重大转折,他被周恩来看中,派去国民党军中获取情报,从此,他成了隐秘战线上的一员,他的第一站是胡宗南部队,先是做文书,后来成为机要秘书,这个职位意味着可以接触大量一手军情,而熊向晖的任务就是把这些情报秘密送回延安,他在那个岗位上一待就是十几年,期间不仅获取了多次重要情报,甚至还掌握了胡宗南计划进攻延安的详细部署,为党中央赢得了宝贵的准备时间。 1947年,胡宗南送他出国留学,他带着任务去了美国,表面是在攻读学位,实则继续为党的战略服务,在凯斯西储大学读书期间,他没有完成博士学业就急忙回国,当时,新中国即将成立,他知道自己该回来为国家出一份力。 回国后,他进入外交系统,成为国家对外事务的重要参与者,从上世纪五十年代到七十年代,他参与了大量关键谈判,积累了丰富的国际事务经验,尤其是在中美关系逐渐解冻的关键时期,熊向晖发挥了不可替代的作用,1972年,尼克松访华前的准备工作中,他是中方谈判阵容中的骨干,他不仅熟悉国际规则,更能在关键问题上据理力争,外交不是算术,而是政治博弈,这一点他心里非常清楚。 到了1982年,熊向晖觉得自己年纪也不小了,几十年风风雨雨,早已磨光了年轻时的棱角,他希望在余下的日子里,写写回忆录,整理过往,不再奔波,退休申请递交了,办公桌也开始收拾,可计划之外的事情发生了,叶剑英得知他准备退休,立即做出反应,在叶剑英看来,熊向晖的能力和经验,正是国家在改革开放初期最需要的。 中信公司当时刚刚成立,由荣毅仁牵头,目的是为国家打开对外经济合作的窗口,这个机构既要懂国际规则,又要有政治立场,能在复杂局势中周旋,叶剑英认为,熊向晖是最合适的人选,于是,他亲自出面,和聂荣臻一起向党中央推荐,让熊向晖担任中信公司的党组书记兼副董事长。 熊向晖没有拒绝,他明白,自己虽然年纪大了,但国家正处在一个关键时期,中信公司那时候刚起步,缺人、缺制度、缺经验,几乎是从零开始,他走马上任后,第一件事就是写报告,把编制从200人增加到400人,解决了人手紧张的问题,他用自己在外交系统里的资源和经验,帮助中信与国际企业谈判,引来技术、资金和项目,为国家经济建设打开了新的路径。 在中信工作的几年里,他和荣毅仁分工明确,配合默契,荣毅仁主抓企业经营,他则负责党建和对外沟通,他们一个内功扎实,一个外功了得,把中信从一个新生单位打造成改革开放的重要窗口,熊向晖主导的海外发债项目,更是引发国际关注,被一些外媒称作中国经济开放的“破冰行动”。 1989年,熊向晖年满70岁,终于正式退休,这一次,他没有被“拉回去”,但他并没选择彻底隐居,1994年,他出版了一本回忆录,用朴实的语言记录了自己在情报与外交战线上的经历,这本书一经出版,就引起了广泛关注,成为研究中国隐蔽战线的重要资料。 退休后的熊向晖喜欢逛旧书市场,尤其爱在历史类书架前驻足,他常常买回一些旧日记、旧文件,在深夜仔细翻阅,边读边批注,一次,他买到一本记录胡宗南行踪的日记,夜里看到激动之处,拿着放大镜一页页对照当年的记忆,书页中还夹着一张旧船票,那是1949年他从旧金山回国时的凭证。 他去世时,衣柜里还挂着两套衣服,一套是那件旧中山装,袖口已经磨亮;另一套是灰色西服,口袋里仍夹着一张1972年的谈判备忘录,那些痕迹,像是他一生留下的注脚。 2005年,熊向晖离开这个世界,享年86岁,他的一生,跨越了秘密战线的惊险、外交战场的锋利、经济战线的开拓,他不是那种高调张扬的人,却总能在关键时刻站出来,做国家最需要他做的事。 2019年,他的百年诞辰座谈会上,很多人评价他是“特殊战线的特殊人才”,这不是简单的赞誉,而是对他一生经历的准确概括,从胡宗南的司令部到中信的大厦工地,从延安的油灯到华尔街的谈判桌,他始终在不同的战场上,用自己的方式为国家拼搏。 信息来源:央广网——熊向晖:一个人顶几个师;宝鸡政法——1976年熊向晖接到叶选基电话后,吩咐妻子:把叶帅给的茅台拿出来