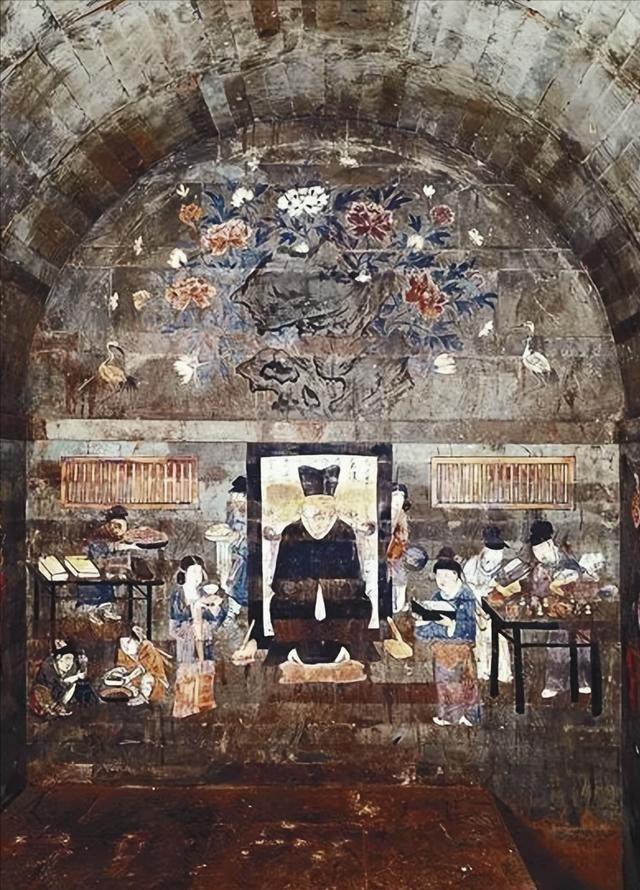

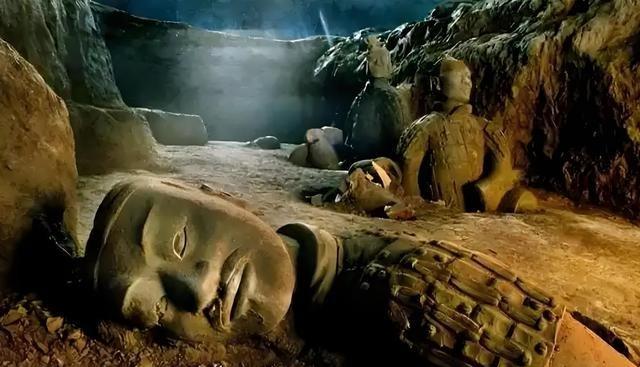

2009年,陕西考古队挖掘古墓,当墓门被打开,众人大吃一惊,墓室狭小且没有棺椁和随葬品,两具尸骨并躺在床上,更让人不解的是,简陋的墓室却绘满了奢华壁画,如此鲜明的对比,让考古队百思不得其解。 2009年的深秋,在陕西韩城盘乐村东侧,工地上的推土机不小心打开了沉睡千年的秘密。 陕西省考古研究院的队员们,在抢救性发掘编号M218的古墓时,经历了从平淡到惊愕再到震撼的跌宕起伏。 当墓门封砖被移除后,人们才逐渐发现,墓室小的只有4平方米,地面青砖铺就,中央只放一张砖基木榻。 而榻上并排躺卧两具人骨,无棺无椁,更无一件随葬器皿,十分寒酸。 两人经检查后发现均无外伤痕迹,衣物被褥已朽,但令人惊异的是,两人头发竟保存相对完好,呈现出明显的棕红色! 女性脚骨经骨科专家细致测量,确认无任何裹脚的痕迹,排除了当时汉族上层女性普遍的习俗。 更引人注目的是女性遗骸右手部位,几枚铜钱紧贴指骨。 骸骨表面覆盖着奇特的结晶物,暗示墓主生前可能长期服食某种丹药。 墓室填土一次性回填,无二次开启痕迹,确证这对夫妻乃同时或极短时间内相继死亡后合葬于此。 然而,当手电光束扫过四壁,所有考古队员瞬间屏住了呼吸。 简陋的葬具、特殊的发色、异常的身高、同时死亡的巧合,以及那枚握于手中的熙宁元宝。 让大家不禁开始好奇、怀疑这对长眠于木榻之上的北宋夫妻,究竟是谁? 然而,当手电光束扫过四壁,所有考古队员瞬间屏住了呼吸。 周围的三面墙壁,堪称三部鲜活的北宋风情画卷。 北壁绘男墓主肖像。 他面容清癯,眉目疏朗,身着宋代文士常服,并无明显异域特征。 背景题诗一首,经考证疑似化用《全唐诗》中咏吕洞宾诗句,彰显深厚的汉文化修养。 东壁描绘了佛祖释迦牟尼涅槃场景。 佛祖侧卧,众弟子环绕,神情悲戚,画面庄严肃穆,是明确的佛教主题,未发现任何祆教元素。 西壁则是最为震撼,分上下两部分。 上部详尽描绘北宋杂剧演出实况! 17个人物栩栩如生,分乐队与演员两组。 此乃迄今发现最完整、最生动的宋杂剧场景图,证实了当时杂剧已有成熟乐队伴奏,是研究中国戏曲史的珍贵孤证。 下部则是一幅罕见的中医药制作全景图! 画面清晰展示了捣药、筛药、熬制药膏等工序,人物专注操作。 更令人惊叹的是,案几上摊开的医书,《太平圣惠方》! 此书由北宋朝廷主持编纂,成书于太宗淳化三年,是国家级医学典籍。 此壁画是迄今国内墓葬中首次发现的、直接描绘中医制药场景且明确标识医典的珍贵图像,价值无可估量。 然而,壁画上的汉风雅韵与墓室中央无棺木榻、棕红发色的骸骨,形成了第二重矛盾。 他们过着高度汉化的生活,却为何坚守着迥异的葬俗? 考古学家们试图寻找线索。 棕红发色、高大身材、无棺床榻葬式,强烈指向中亚粟特人的特征。 祆教确有将遗体置于“尸台”上实行“天葬”或后期改土葬但仍不用棺椁的习俗,且随葬品极少。 然而,壁画内容却给出了截然相反的答案。 佛教主题、汉人握钱葬俗、对宋杂剧和官修医典的热衷,无一不体现着深厚的汉文化浸润与世俗生活情趣。 DNA检测带来了关键答案,骸骨线粒体DNA分析表明,墓主人不属于蒙古人种,确非中原汉人,但具体族属因缺乏更精确的对比样本而无法确定。 面对重重矛盾,最合理的推测逐渐浮现。 墓主人极可能是北宋时期定居陕西的中亚粟特人后裔,或与汉人通婚的后代。 他们历经数代,已深度汉化,融入当地社会,可能从事与中医药相关的行业,甚至可能是医术行家。 他们欣赏杂剧,信仰佛教,生活起居、文化品味已与汉人无异。 但在生命终结之时,他们或出于家族记忆,或出于某种隐秘的信仰坚持,选择了祖先的葬俗。 然而,最大的谜团依然无解,他们为何同时死亡? 墓室一次性填土,确证两人同时下葬。 是突发瘟疫?骸骨无典型病理特征。 是殉情?无证据支持。 是丹药中毒?骸骨表面结晶物暗示长期服食丹药,但缺乏确凿中毒证据,且同时毒发身亡概率极低。 是卷入政治风波或意外灾祸?无墓志铭,无文献记载,历史沉默如谜。 熙宁元宝锁定墓葬年代在北宋晚期,《太平圣惠方》成书则印证了壁画的写实性。 这对夫妻,在北宋的繁华与包容中,书写了异域血脉融入东方文明的独特篇章。 韩城M218宋墓,封存了北宋社会海纳百川的文化气度与个体身份认同的复杂纠葛。 无棺之椁,是异域的回响,满壁繁华,是汉化的见证。 棕红发丝与握钱之手,在黄土之下,完成了跨越种族的文明对话。 主要信源:(三秦都市报——陕西韩城宋代壁画墓进入十大考古发现初评啦)

张衡

只有清代汉族女性裹脚,满族都不裹,礼教害死人啊。